流动的书房

作者:娜斯

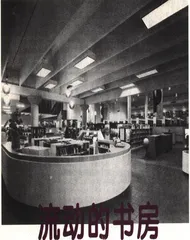

爱荷华的图书馆

因为是喜欢翻书的人,所以总希望有间宽大的书房,安静如止水,隔一窗绿荫,世界像在一千重门外的遥远,遥远的世界又可以长驱直入,近在呼吸。

离开爱荷华小城后,最怀念的是那儿的公共图书馆。明亮,宽敞,安宁,在小城的闹市。不远处有泉水池,儿童嬉戏的木架沙坑,流动咖啡车,晒太阳的人;窗内是舒适的沙发,有序的书架,安静的读者,大人小孩各有各位,偶尔也有位流浪汉在墙角打呼。我在那里度过不少出世的时光,阅新书,找旧籍,翻杂志,览画册,还可以借录像带唱片CD回家。在我那书房梦实现之前,我真得感激所有我享用过的图书馆,它们其实是流动的书房。

小城公共图书馆的藏书没那么多,也没那么学术,但却是使阅读成为乐趣的好地方。它简便易查,包罗各科,虽不能深奥,但也必备很多经典。在我上学的学校图书馆经典书容易被老师指为必读书,特别爱借空。公共图书馆的书借期短,循环快,反而人人有份。学校的图书馆大都分科设立,艺术在东南,数学在西北,是专精之地;你很难翻了几页简·奥斯丁又去找达利的画册,或者研究一通柏拉图之后又想研究鸡尾酒的调法——在公共图书馆,这却是一个楼层之内的举步之事。记得小时在什么地方读到海明威少年时在他家乡橡树镇的图书馆里读了不少经典作品,在爱荷华这同属美国中西部的小图书馆里,我更体会到了海明威的成长背景和他大男孩式的文学气质。

纽约的图书馆

大城市的图书馆因为人口稠密,地皮昂贵之故,总是僧多粥少,不堪重负,比之小地方的虽然藏书量大,却不一定更方便。纽约的公共图书馆去年年底庆祝建馆100周年,被人赞扬为为不少作家、研究人员,各界人士提供了资料、信息。那座座落在繁华商业的第五大道上的古典式主馆建筑,在现代的摩天楼群中象征着一份精神的坚持,其大厅在纽约无数豪华建筑中名列前茅,去年联合国纪念大会克林顿总统就曾在此招待各国客人。市立图书馆有二三十家分馆,其馆旗飘扬在纽约各角落各社区。主楼中有很多古本孤本及各种参考书充斥的大阅览室,对面有家6层的最大分馆,主要是新书杂志等。纽约图书馆应当说很大了,但对高密度高教育人口的大城市居民,还是显得太小,报纸杂志都闭架,要借的书动辄就借光,而我在纽约又脱离了学校,更需依赖公共图书馆,所以不时怀念小城图书馆的亲切平易。

爱荷华是座开放的大学城,文化水准相对高,公共图书馆虽不大,安排却很好。杂志,书籍,唱片,录像带各就各位,还有单人阅读间,带微波炉的小咖啡室,插上耳机不会打扰别人的电视录像机,有着鲜艳颜色的儿童阅览部、几间会议室。事实上,公共图书馆是社区的一个信息交流和文化活动中心,会议室里可以有很多活动,墙壁上又可以展览地方艺术家的作品。我记得有一次活动是日本茶道和插花介绍,还有一回当地小学生的作品也让我印象深刻:老师分给小孩各种动物摄影,让他们自己决定取一局部放大用粉笔配颜色重画,结果是挂在墙上组成了一个系列,图画的原形已看不出了,是极棒的抽象画,我每次路过都禁不住要瞄上几眼。

邦诺书店和“咖啡书店”

纽约图书馆不比小城的,还有关门早,周日更是不开。在这里,倒是大型书店成了我的“新宠”,稍可平衡图书馆的不便。有一阵我住的地方离邦诺书店(Barnes&Noble)很近,颇享受到不少便利及乐趣。邦诺书店是美国近年新兴的超级连锁书店中最大的一家,走到哪里几乎都能遇到它的绿颜色门脸和宽大店堂。里面一般都有桌椅、沙发供读者享用,还附设咖啡座,让人边吃喝边看书。又有讲座角,请作家来签字,讲演及朗读。我常去的曼哈顿上城82街和下城8街的两家都营业到夜里12点,成了纽约人“休闲”的一大去处。邦诺书店近来扩展极快,隔不几天就能听说又在什么地方开张了一家,其角色引起很多议论。从一个纯知识分子的角度看,邦诺的商业气息太浓,千篇一律,太过主流,还挤垮不少有特色有味道的小书店,整个一个书店业的“麦当劳”,十恶不赦。但从使书店更“为人民服务”、更使人民接近书籍的角度,却也有它的难得之处。

我有段时间因为住得离82街的那家近,可以抽空就随便去逛逛。这家超级书店占了半条街的两层半,一层为非小说,杂志,新书,畅销书,游记指南等;沿海开的小二层有科幻、侦探、惊险小说和咖啡座;自动电梯通往上层则是文学,社科,艺术,儿童……如果幸运,可以找到楼上一张临窗的椅子坐下,窗外有车水马龙,窗内有轻浅乐声,一书在手,尽享城市喧哗与宁静。

《纽约时报》上关于邦诺书店和一些“咖啡书店”的报道很多,它们已成为城市生活风景线上的重要一景。这种沙龙式书店成为新型的社区场所,为人们的交流创造了新的环境,甚至号称是异性相识的好地方,比之酒吧俱乐部要新潮。即使人人各自为政,埋首书中,也是“与众共享孤独”,有城市生活的独特风味。

我们什么时候才有自己的文化中心

回国时,我对北京的各种带文化特色的新餐馆(从土炕到八仙桌,各显神通)赞美不已;又偶被高薪的旧友约去酒吧(完全的西化风格)聊天,去体育馆(很高级很现代)游泳;就是没见到,没听谁提过新出了什么好书店。王府井那家书店已没了,有了的是“麦当劳”——而且是令人惊心动魄的世界最大“麦当劳”。

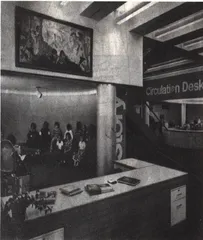

图书馆中专为儿童听故事而开辟的角落

一直遗憾没去那家小有名气的“三味书屋”看看,据说现在楼上有间茶室,还有周末沙龙,可北京似乎独此一家别无分户,是一种现象还不构成一种文化。为了买点书以弥补缺乏多时的“祖国文化营养”,我曾特地跑到“图书城”去,东转西转,上楼下楼,气喘吁吁,书呢全是按出版社分摊,不按内容,让我摸不着头脑。事实上,似乎现在更兴旺的是“书摊文化”而非“书店文化”,反正进了书店也净是摆摊的格局。书摊也有书摊的迷人之处,但与书店是不同的文化风味,有不同的文化功能,似乎应当各领风骚才是。

至于图书馆,除了北京图书馆之外,我没有去过任何别处的公立图书馆,更不知现今的情况,估计不会太乐观吧。宏伟的北京图书馆面积很大,可是去一趟是兴师动众的大事,借书之麻烦也很少让我有尝试的勇气。关于图书馆的记忆,最难忘的是大学时代在图书馆里抢出个座位之不易,所以有个起床早的女生因为总是奋不顾身地帮我们占座——用书包手套头巾可能带的一切东西——因而被我们命名为“战(占)地皇后。”

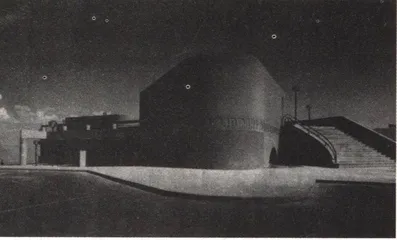

公共图书馆成为建筑师大显身手的现代设计项目,风格千变万化,圈为新墨西哥州的一个图书馆,具有印地安风格

也许是过往的经验,使我对美国的公共图书馆和书店文化总是赞美有加。可以说公立图书馆是美国最让我欣赏的事物,它与书店组成一商一民两大公共文化空间,其形态值得效法。因为图书馆是政府用纳税人的钱所建的公共设施,所以经常与市政厅和邮局一起成为政府三位一体式的标志,找到它们就好像找到了小城的核心,新来乍到的事都可问个明白。因为中国公共图书馆不是一件很大众的事,中国朋友刚来时对公共图书馆都很少涉足,我常向人推荐已到狂热之程度。

爱屋及乌,我喜欢关于图书馆和书店的故事。做图书馆长的博尔赫斯写下了最好的有关“图书馆感觉”的文字,他的文字和图书馆一样,与世界错落相隔,又纠缠相依,像隔岸观火,又像在火的深处。在这里广大而遥远的时空交叉在一起,无所谓先后,却自有其逻辑。我还喜欢海明威的巴黎“盛宴”中,那家名为“莎士比亚公司”的书店。在那里还是穷小子的海明威可以赊帐买(租?)书,他不但没有书房,连书也没有。不过我们早知道后来的故事,所以用不着替他担心。

没有好的图书馆和书店,不能说不是文化生活的一大缺失。相比之下,国人改革开放后大步走向世界,以美国而言,从白宫到华尔街到好莱坞都特别引人谈论,更有众多不到纽约42街或西岸赌城不罢休的“好汉”,大谈特谈公共图书馆以及它代表的东西者还不多。严肃杂志介绍国外的书店,又很拘于知识分子的品味。在我看来,新开了多少家会费昂贵的“贵族俱乐部”,诺贝尔奖给不给中国人之类,在当前都是无关紧要的话题,如果在中国的每一个社区都有一座宽敞明亮藏书丰富使用方便,偏远地区和大小城镇规模一样,水准超过美国的图书馆,如果在每个社区都有备桌椅,设茶座,午夜方打烊,可开读书会,让人宾至如归的沙龙书店,那时再神定气闲地做贵族夺大奖也不迟。