拉宾之路通向何方?

作者:三联生活周刊文·刘怀昭

11月4日晚,历史在艰难的进程中发出了一声巨大的呻吟。因与阿拉法特联手共同缔造了中东和平计划而获得了1994年诺贝尔和平奖的以色列总理拉宾,在首都特拉维夫10万市民的和平集会上遇刺,子弹来自一位自己族类中的以色列右翼分子。在医院里,当救护人员撕开拉宾的上衣时,在他贴胸的上衣口袋里发现了一份手抄《和平之歌》歌词,其时已被拉宾的鲜血浸透得字迹模糊(见本文底图)。这一切令拉宾的殉难显得颇为耐人寻味。

在他临终前的那个盛况空前的平集会上,拉宾在响应他的“要和平,不要暴力”的呼吁的人民面前表现了少有的冲动。戎马半生的拉宾在这次集会上,发表了他有生以来最为激昂的一次公众演说。他说:“和平进程中会有敌人企图伤害我们,但暴力是一种瓦解民主的势力,因而要被我们唾弃。”在人们的欢呼声中,他与大家一道唱起了《和平之歌》。一曲终了,拉宾的脸上露出了欣慰的笑容。“人们真的希望和平了”,他说。在集会圆满结束之际,拉宾还出乎意料深深地拥抱了他的副手、外交部长佩雷斯。拉宾和佩雷斯一向是以色列工党内的竞争对手,彼此宿怨很深。佩雷斯后来回忆说,那一天可能是拉宾最快乐的日子。在连中3枪之后,拉宾在昏迷中说:“它伤着我了,但不那么厉害”。

拉宾付出的代价,是因为他在1992年的竞选中,就提出了明确的和平主张。他认为巴以对话是解决争端的唯一出路:“命里注定我们得共同在同一片土地上生存”,他的立场得到了饱受战争之苦的以色列人中绝大部分的支持。次年9月。巴以签署了和平协议。

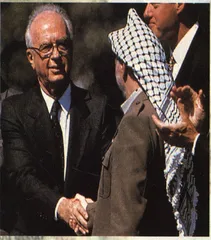

1993年9月13日,在美国白宫的草坪上,拉宾与阿拉法特举行了历史性的会见。当拉宾迟疑而又似乎被某种力量推动着走向迎面而来阿拉法特时,细心的人们读出了他复杂的心境。事后,拉宾曾坦言:“在世界所有的手中,(阿拉法特的)那双手并非是我想碰的,连做梦也没想过”。

“在中东,有一次握手就有100次轰炸”,这句挂在人们嘴边的话,暗示了和平进程中某种残酷规律。拉宾的遇刺与14年前埃及总统萨达特被本族中原教旨主义者的暗杀有着惊人的暗合。

其实,人们回顾时不难发现,历史和平进程的许多重要转折点都是以领导者的鲜血作为标志的。早在萨达特、拉宾之前,中东地区主张和平的另一位领袖、约旦国王阿卜杜拉侯赛因1951年在耶路撒冷被一名穆斯林暗杀;印度民族主义领袖、提倡“非暴力”抵抗运动的圣雄甘地被印度教极端分子杀害;主张与东欧集团和解的美国总统肯尼遭在游行时遇刺;马丁·路德·金矢志实现种族平等、和谐之梦而遭白人种族主义分子暗杀。但每一次血腥的暴力,其实都只会反过来推动未竟者的事业。事实已证明,此次拉宾的葬礼实际已成为一次世界性的和平宣言。萨达特的继承人穆巴拉克在和平的驱使下,就由11月6日来到了耶路撒冷。据11月8日的调查,以色列国内民众对阿以和平计划的赞同人数从拉宾遇刺之际的54%激增到73.1%。

佩雷斯接任工党领袖的位置后,工党内曾有一位成员回忆起拉宾在生命结束前与佩雷斯那一不同寻常的拥抱:“那仿佛有一种希腊神话般的神秘意味,像是一种祝祷”。佩雷斯本人,在面对国际舆论的压力和国内的动荡情绪时说:“一个领袖就该像个公共汽车的司机,他不能老回头观察乘客的感觉,那会让他们紧张的;他们希望的是他好好坐在方向盘前,看好他的路。”

佩雷斯的路,正如他明确表白的那样,是“伊扎克·拉宾开创的和平道路”。和平毕竟是人类向往的最崇高的境界。 中东局势以色列拉宾