波黑伤口的压迫性止血?

作者:三联生活周刊文·林大中

1995年12月14日上午11时45分,《波黑和平协议》在巴黎爱丽舍宫节日厅正式签字。全球各大媒体的记者们终于摄下了这个意味复杂的历史性画面:前南3国领导人伊泽特贝戈维奇、图季曼和米洛舍维奇坐在桌前执笔履行签字手续;在他们身后,一字排开站立着希拉克、梅杰、克林顿、科尔、切尔诺梅尔金和冈萨雷斯,法、英、美、德、俄和西班牙6国的首脑。

二战以来欧陆大地上规模最大、最残酷的一场战争,终于在国际社会调解、制裁、干预的逐步而坚决的升级下走向和平,并将在国际社会小心翼翼的监护下维持这个和平。

根据协议,波黑将成为由一个国家(波黑共和国)、两个实体(穆克联邦和波黑塞尔维亚共和国)、3支军队(穆族、克族和塞族)组成的“和平体”。立法权将最终归属两院制的波黑议会(目前实权仍在3个民族当局)。一支以美国为首,包括法、英、德、西等14个北约国家和俄、捷等8个非北约国家的多国维和部队,将取代联合国蓝盔部队进驻波黑,以执行国际社会对这个和平协议的实地监护。

从1992年4月7日,波黑塞尔维亚共和国宣布独立之日,波黑地区穆、克两族与塞族爆发冲突开始,至1995年11月21日和平协议在美国俄亥俄州代顿市草签为止,这场战争共历时3年7个月14天。在总人口400多万的巴尔干山区,造成20万人死亡,200万人流离失所,以及95%工业产值的毁损。据估计,重建波黑,今后4年需要60亿美元。但投在波黑问题上的阴影,主要还不是资金的拮据。人们在面对这个难得的和平之时,除了为它的脆弱担心外,还应想到一些更深远复杂的事情。

自11月21日《代顿协议》草签后,12月2日,克林顿批准美国向波黑派兵计划。4日,总数6万人的多国部队先遣人员抵达波黑。在此期间,波黑塞族领导人卡拉季奇警告说,萨拉热窝如果像协议所规定的那样重新实现统一,将会变成未来10年欧洲的贝鲁特。从代顿返回的前南3国领导人均受到其支持者的指责。希拉克致函克林顿,批评协议没有为萨拉热窝的塞族人提供保护。英、法认为,美打算只让其两万人的部队在波黑呆一年,有点像是在大选之年作出的竞选承诺,而不像是决心实现和平。德外长则干脆直言抱怨美国正在制造一种欧洲国家一事无成的印象。

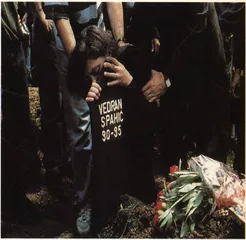

坟墓中那位无辜的5岁孩子会对波黑和平说些什么?

在国际制裁、北约空中打击和北约东扩计划的压力下,作为波黑穆、克族和塞族3族两方主要支持者的克罗地亚共和国和俄罗斯,至1995年中,已无力继续其支持。正是在这个时候,美国出面,将代表波黑3股力量的前南3国领导人请进代顿市的赖特—帕特森空军基地,进行了长达21天的封闭性会谈。虽然美国为谈判作了种种环环紧扣的精心安排,似乎谈判不断地枝节横生并数度濒临破产,但美国对于最后能拿到签字,是心中有底的。把正式签字移至巴黎,不过是美国人给西欧伙伴们的一个面子。

在爱丽舍宫签字仪式结束时,波黑总统伊泽特贝戈维奇说,这场冲突“没有胜者,亦没有败者”。这个历史性事件的唯一赢家其实是美国。而在美国的身影背后,其国内选举和克林顿个人的背景都还在其次,西欧国家的醋意和俄罗斯的无能为力倒是真实的。现存唯一的超级大国,适时而潇洒地表演了冷战结束后世界新格局中唯有它才能扮演的角色。

当然,除去经济、政治、军事的现实因素之外,还有某些价值规范在起作用。正如把卡拉季奇等人宣布为战争罪犯一样(维和部队受权就地逮捕他们),除去作为向波黑各方施加压力的一张牌外,还有某种道义力量作为依托。但正价值规范和道义准则,应当引起人们的思索。

小小的硅片正在很快地把这个越来越小的“地球村”变得更小。村民们应当制定怎样的“村规”?应当由谁来执行、又应当怎样监督这个“村规”的执行?人类是否能从波黑战火的洗礼中变得更智慧,为我们进入下世纪制定更好的“游戏规则”呢? 波黑