邓斌不是沈太福

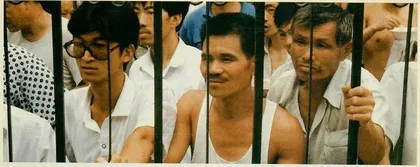

作者:方向明(文 / 方向明) 被押进法庭的邓斌,她的眼神,说不清是漠然还是茫然

被押进法庭的邓斌,她的眼神,说不清是漠然还是茫然

这个57岁的平常女人,凭什么闹出了一个震惊世界的事件

邓斌:这个女人是个谜

8月23日上午9时,邓斌带着手铐,被两名女法警押上法庭。她一脸寒气,没有顾盼,眼神说不清是漠然还是茫然。

此时此刻,无锡市中级人民法院容纳400人的法庭内座无虚席,门外则人山人海,人们都想一睹这位非法集资32亿的中年女人,想知道她如何从声名赫赫变成罪责累累。

死神的阴影笼罩着邓斌,她早已知道自己死罪难逃。在受审期间,她不止一次要求判自己死缓,她说不是因为自己怕死,而是被枪毙后家人脸上不光彩。真可谓“死要面子”。

面对威严法官,面对睽睽众目,面对死神降临,邓斌一脸冰霜。她语调木然地应答着法官的提问,她承认自己干了非法集资,但不承认是主要责任者,也不承认集资了那么多钱。在法官逼人的追问下,邓斌哭了,硬咽透着委屈。

但是,铁证如山。无锡市检察院年轻的主控官陆剑凌宣读起诉书时称:1989年8月至1991年8月,邓斌在任深圳中光公司驻无锡办事处主任期间,非法集资3.79亿元;1991年8月至1994年7月,在无锡新兴公司任总经理期间,非法集资28.39亿元,两者总计集资额达32.18亿元。截止案发时,尚欠集资本金16.99亿元,扣除新兴公司拥有的债权、产权、股权等,仍亏空10.76亿元。

令人难以置信的是,邓斌的集资手段并非高超。她以联合经营“一次性注射器”、“医用乳胶手套”、“丝素膏”等商品为名,与他人签订“合作协议书”,由对方出资她经营,出资方可以每月得到5%,一年得到60%的回报率,而且可以随时提走本息。其实,邓斌根本弄不到上述商品,故一笔生意也没做,她所玩弄的资金游戏正如一副对联所书:“拆东墙补西墙,墙墙有洞;借新债还旧债,债债不清。”

在开庭的最初阶段,旁听者接受了这样一个事实:邓斌是以一种常见的集资手段,以高出银行存款利率33倍的回报率为诱饵,干成了中国头号非法集资案。因此,人们只能做出一个推测:邓斌一定是个无比聪明且无比能干的女强人。

人们想错了。据审讯记录和笔者调查,邓斌现年57岁,文化程度不高,原籍为江西樟树人,其母是青楼女子,其父为国民党伪江西省省长,解放后被镇压。邓斌生下仅3天,其母便被抛弃,遂带她落户无锡。非法集资前,邓斌是无锡市变压器厂工人,因其夫是海员,她常吹嘘老公能从国外买回便宜的“大件”。当有人出钱托她买东西时,她为顾全面子竟自己倒贴钱到街上买;实在贴不起,她便把这家的钱用到那家,最终露出马脚。派出所因此两次对她的诈骗行为进行处理,工厂也给她以留厂察看两年的处分。1984年,邓斌在46岁时提前退休,在街道办的小杂货店卖卖酱油,看看电话。

从其履历上看,邓斌一直生活在社会下层。据熟悉邓斌的人介绍,她家庭没什么背景,本人社会关系也不复杂,家道不富裕,根本没什么资本,长相也算不上漂亮。一位与她共过事的李先生这样评价:“我死也不相信,邓斌能掀起这么大风浪,她不过被人推到那个位置。”

从两件小事上,可以管中窥豹:其一,在对邓斌住宅搜查时,搜出价值214万的财物,但未发现一本书。其二,邓斌受审时,她竟认为自己只集资8个亿,因为她根本不懂财务,索性撒手不管。

如果说邓斌的非法集资是精心策划的,那是高抬她,她是不知不觉地上了贼船入了套。1989年8月,邓斌结识深圳中光公司总经理李允若后,俩人欲做一笔空调压缩机生意,由邓负责搞货,李负责筹钱。当与深圳四维公司签订联营协议时,对方同意出资152万元,但要求每月按利率6.5%分利。

这是邓斌第一笔非法集资,拿到四维公司这笔钱,她根本没去经销空调压缩机,反倒觉得这样弄钱更容易,由此拓展“集资业务”。

邓斌曾供认自己犯罪动机:“1989年前,我是借钱做生意;后来借不到钱,就与人搞联营,由别人出资金。我也不知道该给人家多少利。过去曾做过一笔外贸生意,资金周转要45天,赚了18%的利润,所以许诺给人家两个月付10%的利。”仅凭这一点经验,邓斌就无所顾忌干起来。

起初,邓斌只想集资1个亿,后来要办实体又想集到4个亿,而到底集资多少,她一直糊里糊涂。直到1994年春节,众多的讨债户逼上门来,她才感到可能不止4亿。据邓斌的供词交待:“我开始以为有了钱,就可以做生意赚更多钱。后来生意做不来,就想办实体牢靠点,至于能赚多少利润,够不够还本付息,我一点也搞不清。我不懂呀!”

在无锡市审计局审核邓斌集资帐目时,一位审计人员曾不禁感慨:邓斌手中有几十亿资金周转,如果她稍懂一点经营,也不会如此迅速垮台,而且垮得这么惨。

根据新兴公司财务运转报表分析,邓斌的集资高潮是1992年底至1993年初。可半年后,便周转不灵,不能按协议还本付息。无锡人不会忘记两场盛景:1991年8月8日,新兴公司成立那天,邓斌摆出150桌酒席,宴请各路诸侯,每人发一个288元红包,这瞬间辉煌曾光耀无锡城。然而,两年过后,1994年春节前,新兴公司院内,每天停满二三百辆豪华轿车,各路讨债大军兵临城下,办公室里甚至走廊上挤得满满当当,大哥大林立。

对于邓斌的个人才能,最高人民法院一位参与调查的法官,有一个十分准确的判断:“原以为邓斌有过人之处,可最后发现她很傻,而且不是装傻,是真傻。”

简直不可思议,像邓斌这样素质和经历的女人,竟能闹出一个举国哗然、世界震惊的事件。可她干了,而且干成了。

在邓斌家中,供有好几处佛,而且搜查出42捆香,其熟人说邓斌对佛很虔诚,终日香火不断。难道邓斌的惊天动地之举,真有神仙暗助?

人们也许还记得,当年沈太福非法集资致使10多万人上当,是因为有一批高智商的人精心策划了一个大骗局。那么,邓斌凭什么?是她骗术更高手段更辣,还是无锡人更轻信更短见?反正,事实证明了一点:邓斌比沈太福骗的钱更吓人。

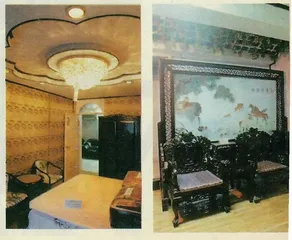

在邓斌家中搜出价值200余万的财物,图为邓斌的卧室和客厅

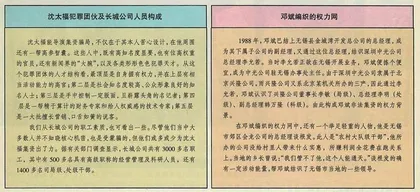

邓斌和沈太福集资概况比较

邓斌和沈太福诈骗手段比较

邓斌与沈太福团伙结构比较

邓斌网罗的骨干队伍

注:据调查,真正在邓斌案中起了巨大作用的是一批小人物,他们充当着中介人、介绍者的角色,在邓斌非法集资的前期,拉来了12.78亿元集资款。无锡人把这百余之众戏称为“四大名旦”、“四大专业户”、“四大家族”。

8月23日,赤日炎炎下守候在法庭外的无锡人。你能从他们的表情中读到什么?

警钟为谁而鸣

无锡人素以精明著称。在无锡,时常可以听到这样的戏言:无锡有3大特产——油面筋、酱排骨、泥人。油面筋外表个大里面皆空,酱排骨味道虽美却骨头居多,泥人活灵活现可却是泥捏的。此话略有贬意,但却透出无锡人的精明:以最廉价的原料,赚取最大的利润。

然而,精明的无锡人却在邓斌身上栽了一个大跟斗,而且栽得荒唐。

精明的无锡人流下一把荒唐泪

有一家企业集团在1992年亏损500多万元,于是千方百计寻找合作单位试图扭亏。当听说新兴公司社会集资利息很高,又有北京市国家某机关作后盾时,便多方托中介人找邓斌和李明,并许以中介人5%的利息作回扣。1993年1月,这家集团的总经理在北京国家某机关找到处长李明,李明大包大揽地说:“你的那点亏损算什么,你组织钱到邓斌那儿,保证扭亏。”由此,这家公司先集资1000万元,来了个投石问路,结果按月得到利息。此后,这家集团放开胆了,向其它单位和金融机构拆借大笔资金,又通过企业内部职工筹了一笔款,一并投进新兴公司,总计6200万元。数月过去,这家集团共得利息812万元。正在这家集团为扭亏而欢天喜地之时,沈太福案发,其总经理颇为担心,便想撤资,便再次进京找到李明,得到的回答是:“我们不是长城公司,决不会资不抵债。”这家集团又放下心来,直到邓斌被捕,才悔之晚矣。如今这家集团因参与集资直接赔本806万元,还未算所筹资金的利息,以及利用集资款进行经营将产生的利润。更可笑的是,另一家公司的总经理先后投入1615万元。当她亲自跑到北京找到新兴公司的上级——兴隆公司,才发现根本就没有一个大公司的规矩与气派,方知上当。她至今后悔,为何当初没有到北京摸底。还有一位组织集资的镇党委书记,开始一直犹豫不决。后来邓斌安排他见了一次李明,他曾一再追问李明怎么会有如此高的回报率,李明回答:“我们做的是秘密生意,利润极高,但不能对外乱讲。”这一句话立刻打消了镇党委书记的满腹疑虑。

当然,上当受骗者不止于此。据调查,参与邓斌集资者共有7个省市的368个单位和31名个人,其中无锡地区有298个单位,31名个人,参与集资25亿,占邓斌集资总额80%。到邓斌东窗事发,无锡有195个单位与10名个人血本无归,全额达6.8亿,占邓斌所欠亏空的64%。要不是清退小组追回新兴公司的债权债务及所付利息,偿回了87%的本金,不知有多少人倾家荡产。

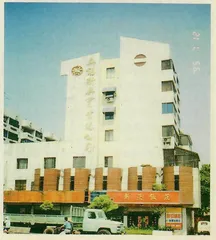

无锡新兴实业总公司外景(方向明摄)

又据无锡市清退小组调查,无锡参与集资的298个单位,只算名义上的一级集资单位,这些单位的集资款也是募集来的。无锡地区间接参与集资的个人估计有三四万之众。所以,在1994年春节,无锡曾出现一副对联:“怨声哭声漫骂声,声声刺心;国债家债企业债,债债逼命。”横批是:“还我安全!”

把邓斌案与沈太福案比较,我们可以发现:沈太福案是一批高智商者的团伙犯罪,其预谋缜密、设套巧妙为建国以来罕见,而且其非法集资几乎险些“合法化”。可邓斌不仅个人素质不及沈太福,网罗的犯罪团伙也是一群乌合之众,而且所采用的欺骗手段也是常见的,却在沈太福案暴露后,继续非法集资一年多,实在让公众瞠目结舌。

以邓斌个人和犯罪群体的素质,及其并非深厚的权力背景,能干出如此大案,本身就是一场荒唐。可为什么有那么多投资者会相信这一荒唐,从而制造出更大的荒唐?

悠久的集资传统反误无锡人的精明

对于这么多人卷进邓斌案,无锡市财政局一位副局长并不惊奇:“在我们无锡,民间集资不仅有悠久传统,而且现在很盛行。”

有史可考,从明代中叶以后,无锡就是商品流通发达地区,当时全国富豪有个排队名单:“屈指天下富豪居首者凡17家,所谓17家者……无锡有邹望者将百万。”除邹望外,在无锡还有一批大大小小的富豪。到明末清初,这些富豪的银两便转化为商业资本和高利贷资本,促使资本主义萌芽产生。那时候,无锡富人有三大身份:富商,作坊主,高利贷者。

至民国初年,无锡的典当业与银行业已成规模,当铺、钱庄、银号已有三四十家,这时开钱庄负有盛名的是周舜卿、祝兰舫、唐晋斋,还有现任国家副主席荣毅仁的长辈荣宗敬、荣德生。在那个时代,无锡望族的发家之路大多为:先合伙开钱庄聚集资金,再投资商业赚取利润,然后以更大资本创办实业。

由此可见,无锡的民间融资确有历史渊源。正因有此传统,改革开放之后,民间集资重新复燃,而且风气日盛,许多乡镇企业以及小城镇建设均仰仗民间集资。如果用“大意失荆州”来解释邓斌案投资者的心理,似乎轻描淡写了。民间集资的悠久传统,既传袭了无锡人的投资意识,又熏染了一部分人的投机心理。在邓斌非法集资中,确有一批人发了财。一种人是中间人,他们介绍集资从邓斌手中拿走一份奖赏,反过来又让投资者让出部分利息而吃利差。另一种人是早期投资者,他们在邓斌集资尚未红火时,断定如此高的利息自有后继者,于是狠狠押上一笔赌注。甚至有人专雇眼线,买通邓斌的财务人员通报财务状况,一旦发现邓斌进帐的款项渐少,立即连本带息提款。还有人推算出一个最佳投资方法:如果把本金放入一年,只可得60%利息,不如两个月一分利时,连本带利取走再做本金投入。这样本息一起滚动,一年可获利息达67%。

还是那位财政局副局长有一个总结性分析:在邓斌案的投资者中,大致分两种人——一种是真信邓斌的生意能赚那么高的利润,另一种人是根本不信却炒作一把。在无锡,很多人明知一些民间集资不保险,反倒明知山有虎偏向虎山行,因为风险越大暴利越丰。他们的操作方法是,赶潮头不赶浪尾,捞一把就走。而这些弄潮儿又起着义务宣传员的作用,如果后继者越众,他们的钱就越保险。商品经济就是这样,给各种人提供各种机会,良心与道德的力量难以约束。事实证明,无锡人的集资传统给邓斌案推波助澜,但也淹死了不少会游泳者。

政治幼稚病腐蚀了无锡人的铠甲

无锡集资案是建国以来发生的一起罕见大案,是一起严重违犯国家金融法规的特大投机倒把案。如果没有官员的腐败,邓斌绝对掀不起这么大的风浪,也不会对公众有如此的欺骗性。

收人钱财,替人效力。北京市国家某机关的少数官员的确为邓斌办了几件实事:1991年8月,让邓斌独立成立了无锡新兴公司,直接隶属北京兴隆公司,李明任董事长,邓斌任法人代表和总经理。同时,给邓斌颁发了北京市国家某机关的正式工作证,使这位街道老太太摇身一变为国家处级干部。还有,当邓斌大肆集资时,北京市这几位官员多次下无锡,为她当吹鼓手。讨债大军逼上门来,纷纷起诉到法院后,这个北京市国家某机关又至函无锡市有关方面,为邓斌充当保护伞。

如果客观分析一下这个北京市国家某机关的作用,我们不难发现:虽然他们给了邓斌一个新兴公司的牌子,给了邓斌本人一个名份,并充当了肉喇叭与挡箭牌;但由于并非主管经济的实权部门,与无锡市地方政府又无必然工作联系,因此它的势力并非神通广大。尽管邓斌利用这杆大旗,欺骗了一批人吓唬了一些人,可她的这张权力网与32亿的集资款并不相称。人们怎能相信,集资32亿的邓斌的后台,仅仅是北京市的一个局级单位。反过来说,就凭这样一个后台,邓斌竟然闹出建国以来最大的非法集资案。虽然滑稽,但是事实。

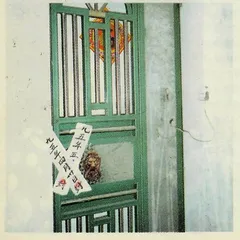

4月30日查封的邓斌的家。启封时,后人会看到什么?

从细节方面讲,邓斌及其后台早有蛛丝马迹。邓斌在集资中常常亮出她的“正处级”派司,但竟没人产生一点怀疑。而邓斌在拿到这个派司时,自己都觉得可笑:“女干部退休年龄为55岁,我都过了这个年龄,又是个退休工人,反倒成了处级干部。”

“秘密生意”的传说曾打倒无数人,此风声在无锡一传开,立刻引出无数猜测。中国人天生有一种神秘感,越神秘的事越有人信。但无锡人也不想想,一个街道老太太出身的邓斌能这么神秘吗?

在李明的口供中,还有这样一件事:当邓斌仰仗深圳中兴公司总经理李允若干起非法集资后,李明曾调查过一次邓斌,而邓斌公司所在地的区领导,却替邓斌打起保票,说邓斌做外贸生意很有路子,利润很高。更滑稽的是,邓斌还是这个区的政府经济顾问,每月领薪水1000元。我们从这件事可以想象,当时邓斌是多么被人所信任。她凭借北京后台使当地领导坚信不疑,当地领导反而又帮她使北京后台坚定不移。

从调查案卷中发现,很多集资款都是村领导、镇领导、企业领导组织的,他们甚至把组织集资视作为造福。还有个别市级领导,当亲戚朋友要求帮忙走走邓斌的关系时,他们也当作好事办,结果帮了倒忙坑了亲朋。更严重的后果是,这些干部的信以为真,放松防备,反过来又助长平头百姓对邓斌的信任。中纪委调查组的官员一针见血指出:领导受骗一个,群众受骗一片。

在邓斌实施大骗局的同时,无锡还闹出一个政治笑话:一位叫“华兴”的郊区农民,竟冒充军队大校军官,谎称自己有通天本领,可以影响无锡政界的人事安排。于是,一些想往上爬的官员便纷纷前往拜见,求其为自己谋个更高官位。在无锡风行过一句话——要发财找邓斌,要升官找华兴。

北京的两位记者到无锡采访后,曾得出这样的结论:“无论是邓斌还是华兴,在北京绝难唬住人,因为北京人知道中国政治绝不可能如此荒诞离奇。”但是,北京却出了一个沈太福案,而且北京人也大上其当,北京人信的是什么?只不过沈太福编织的权力网更大而已。

无锡的一位名律师更加入木三分地指出:“近几年的腐败现象使一部分无锡人认为,官与商的结合会产生巨效暴利。但他们并不清楚,什么样的权力才能转化为金钱。正因为有这种公众心态,一些腐败官员越到下面越敢腐败。”

重利之下出勇夫

明眼人感到不可理解的是,对于民间融资熟门熟路的无锡人,怎会千军万马钻进邓斌设的圈套?无锡市人民银行的一位副行长同样纳闷:“稍有经济头脑的人都明白,要偿还60%的年息简直是天方夜谭。目前,全世界的资本利润率一般在15%以下,好的企业达到25%已很了不起,我觉得参与集资者不仅是头脑发热,而是发昏。利令智昏!”

此话有理。正如司马迁所言:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”在邓斌集资高峰时,新兴公司门前车水马龙一派盛景,邓斌最高一天可进款9000万元。许多参与集资者甚至走后门托关系,削尖脑袋要把钱往邓斌口袋里扔。据邓斌口供,那阵子她每天要接几十个电话,几乎全是人托人要集资的。

邓斌的确制造了一些假象迷惑公众,但她非法集资的基础只有一条:有足够的利润支撑高回报率。因此,她编出“经营一次性注射器可赚40%利润”的谎言。稍有经营头脑的人掐指一算便会明白,两个月便有40%的利润率,那么一年下来岂不利润率高达240%,牛皮吹破天!

与沈太福案比较,沈太福开发“节能电机”是做实业,而邓斌搞贸易让人本来就不踏实。当初揭露沈太福的记者,就是从机电行业的利润率中发现的破绽。而邓斌做贸易虽然利润率可能稍高,但不可能像做实业那样利润稳定。做贸易能使年利润率高达240%,而且5年恒定不变,谁信谁痴。

再者,邓斌声称自己做的是外贸,而我国是个外贸管制国家,得有进出口许可证,怎么就没人检验一下她的许可证?沈太福知道投资者会问及此类事情,便事先伪造了能源部的鉴定报告,专利局的证书,搞到了国家科委的批文、机电部纳入行业管理的文件。邓斌什么文件也没有,只是嘴上漫天撒谎。人们怎么就忘了“口说无凭”这条祖训!

还有,邓斌原来只是中兴公司驻无锡办事处的主任,连法人代表都不是。她成立新兴工贸公司时,注册资金仅200万元。后来更名为新兴实业总公司,注册资金也仅1080万元。可人们就把32亿投给她,而“资不抵债”是一条基本常识呀!

利益可以成为一种动力,也可能是一个陷阱。

法律如山并不意味法制国家

如果说沈太福还钻了法律间的空隙,利用了《技术合同法》与金融管理法规之间的某些矛盾。那么,邓斌则是公然践踏法律,而一些投资者也因不懂法而干起违法之事。

从邓斌与投资者签订的“联营合同”本身,便可以断定这是份假合同。所谓“联营”,是指当事人共同投资、共同经营、共担风险、共负盈亏。而邓斌的合同这一切性质都不具备,而且合同中的经营项目一次也未实施。

懂法之人根据这份合同,立刻可以作出两种司法推断:一种是这份合同为“借贷合同”,因为联营一方不参加共同经营,不承担经营风险,只出资金并按期收回固定利润。另一种是这份合同为“变相债券”,因为其实际行为是以高利息为诱饵,向社会吸取资金。

基于这两种推断,人们便可得出结论,这合同不仅是“无效合同”,不受法律保护;而且是“违法合同”,要受到法律制裁。

据我国有关金融法律,企业之间不准相互借贷收取利息。而向社会集资必须经人民银行批准,未经批准任何单位不得进行。无论沈太福案还是邓斌案,他们冒犯的都是中国的金融管理法规。无锡市人民银行的官员为此感慨:金融是商品经济社会的一种高级形式,很难弄懂。而民众很少有懂金融法规的,因此也就不知道用其保护自己。在人们的金融意识刚刚萌动,而金融法规意识尚在沉睡之时,最容易出大乱子。

一场荒唐,还是一个必然

如果我们把邓斌案放到一个更广阔的社会背景中,还能得出更深刻的判断。从邓斌集资的时间划分,1989年至1991年,中国正处于治理整顿时期,经济方面紧缩,市场疲软;而1992年至1993年,经济又上快车道,伴随的是通胀步步高升。

在经济急剧起伏时期,公众的投资心态不可能稳定、理智。而无锡人又很富裕,手中大量闲散资金急于寻找出路。在这种状态下,人们的投资行为必然趋向投机。一位曾个人拿出50万参与集资的李先生说:“我是1990年参加集资的,当时市场很淡,生意不好做,眼看手中的钱闲着,心里很急。正好邓斌给这么好的回报,就投了。后来经济好转,我就把钱提走重新做生意。但我的一些朋友手中也有一点闲钱,做生意又不够本,物价飞涨放在银行里又贬值,所以便投给邓斌,想增值啦。”

李先生摆出了一个现实:经济波动周期不以人的意志转移,但中国人抵御危机的手段少得可怜。百姓手中闲钱与日俱增,而政府所开辟的投资渠道很狭窄,势必使游资流向民间融资。政府对资金市场管理不严格,市场本身的规则又未建立,因此便给一些阴险之徒以施展拳脚的空间。

李先生还说:“百姓手中钱多了是件好事,他们想让钱生出更多的钱,但是没给他们创造更多合法的渠道,他们只有挺而走险,可最终灾难又落在他们头上,你说他们怨谁?”

反正历史如实记下一笔:在中国社会转型期,一个叫邓斌的女人非法集资达32亿元。一场荒唐,还是一个必然? 邓斌民间集资