倾听扑洛载克

作者:三联生活周刊(文 / 刘怀昭)

6年前,扑洛载克(prozac)作为新一代的抗精神抑郁药由美国医药制造商Eli Lilly公司推出,并在短短的几年内迅速走俏欧美医药市场。据加拿大的时尚杂志《闪现》(Flare)去年刊载的消息,在5年的时间里,已有50万加拿大人从自己的医生那里拿到了扑洛载克这一处方,并进行“临床精神抑郁症”的治疗,效果显著。

后扑洛载克时期

扑洛载克在西方的走红,是因为精神抑郁症的普遍流行。对临床精神抑郁症的一般症状定义为:难以排遣的忧伤和一触即发的暴躁情绪;失去了一些以往的爱好,如体育活动,甚至对性生活也感到厌倦;体重或食欲的变化;睡眠失调,如失眠或睡得过多;罪恶感,缺乏对自我价值的肯定,或感到无助;无法集中精力做计划中的事;被旁人所明显感觉的行为过激或过于迟缓;关于生活意义的困惑,自杀或死的念头……

有关扑洛载克的抗精神抑郁作用是基于这样一种脑化学理论:即临床性精神抑郁症是由于人脑中某种化学传导组织的作用的紊乱而造成的。扑洛载克所起的作用是抑制一种称为Sero-tonin的化学传导物在人脑中的缺失,从而达到脑神经传导的平衡作用。与同类药物相比,它的副作用较小,因此人们最初把扑洛载克的走红归结为健康专家对它的普遍接受和广泛的临床使用。

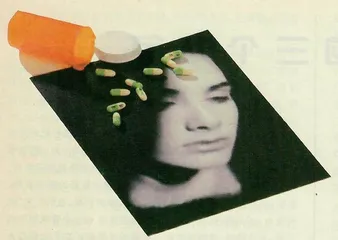

然而,扑洛载克带来的观念变革和它给社会生活的方方面面带来的冲击,却是人们始料未及的——几年后的今天,扑洛载克已成为西方世界的一大景观:仅就去年初的统计,全球已有1100万人在服用这种黄绿两色的小胶囊;推出扑洛载克的Eli Lilly公司股值狂升;以扑洛载克为题材的书籍纷纷畅销。自扑洛载克获准上市后,大批类似的药物滚滚而来,西方已有人惊呼社会进入了“后扑洛载克”时期。

逃避承受自身命运的正当负担

几年来,关于扑洛载克现象的讨论已成为人们日趋关注的话题。随着扑洛载克现象在学术探索、社会研究和文化批评等各个领域逐渐得到更深度的分析,知识阶层开始对这一药物的科学依据、社会影响及其文化意味表现出审慎和批评态度,其中引发争议的一个焦点是:扑洛载克被越来越多的“临床精神抑郁症”以外的,仅患有轻度心理困扰或毫无心理疾病可言的健康人所广泛服用。这种不管有病没病均诉诸药物来获得一种满足感的现象,引起了社会批评家们的忧虑。一些言辞激烈的批评指出,健康的人们在纷纷借精神药物来逃避人类承受自身命运的正当的负担,以及由此而来的社会责任感。然而对扑洛载克持积极态度的一方也并不示弱。多伦多大学生物伦理学中心的弗雷德里克·娄伊教授就认为,扑洛载克不过是一种情绪改良剂,它带给人的变化并不超出父母亲朋的关心爱护,或心理咨询所能起到的作用。扑洛载克的服用者们也往往振振有辞地反问:“让自己感觉好有什么不好?”海伦·哈金森曾是加拿大AM和W5电台的播音员,她在谈到服用扑洛载克的感受时说:“我不再像过去那样动不动生气,也不会为一点不顺心的事愁闷不乐。我变得心气平和,心胸开阔了许多。我现在59岁了,可我觉得精力充沛,对一切事都抱有信心——这是我过去从没有的心境。”

但是一个无法回避的社会伦理问题摆在人们面前:一个人出于改变个性的考虑而服用扑洛载克意味着什么?或者换一个角度来说,扑洛载克反映了人们对自己和所处社会的一种什么样的认识?

现代人离不开扑洛载克?

扑洛载克给西方社会的人们提供了其自身所属的文化所一贯激赏的东西:外向、开放的性格。现代科学技术的发展和随之而来的生活格局的变化,给人们带来了猝不及防的心理冲击。在这点上,扑洛载克无疑给人们提供了一个重塑人格、以适应所处的社会文化环境的机会。问题是:这种反理性的重塑人格的迫切愿望,预示了一种怎样的社会前景?

现代人为什么越来越需要像扑洛载克这样的药物?

扑洛载克在世纪末的流行折射了西方90年代以来的“流行性失意症”(epi-demic of dissatisfacton)。美国精神病学家彼得·克莱默(Peter Kramer)博士在他的畅销书《倾听扑洛载克》(Listening toProzac)中指出,精神抑郁问题之普遍,在当今社会上是史无前例的,尤其是在20多岁的青少年当中。他将扑洛载克比喻成为一个复杂变幻、日益举步维艰的社会中的生活副产品。据统计,美国有15%的人患过临床性焦躁失调症(clinical anxietydisorder)。

在接受美国《今日心理学》杂志(Psychology Today)采访时,克莱默博士对通过心理治疗和通过药物的作用改变个性、适应社会的途径表示了悲观。

他认为,有关神经传导源Serotonin的缺失而导致精神抑郁症的脑化学理论仍然大有商榷的余地。有许多科学分析不仅表明Serotonin不是问题的全部所在,而且一些结论还与该脑化学理论相左。例如,实验曾经显示,去除掉人脑中的这种化学成分之后,人未必就出现精神失调的症状。他指出,有关人格个性的生物基础方面的依据十分有限。

他通过研究认识到,在当今社会对人的“求”和扑洛载克对人的“供”之间,有一种惊人的暗合。扑洛载克迎合了以现代科技文明为标志的西方社会关于人的完美性的范式:一个完美的现代人的性格特征被规定为外向、进攻型、果断、决绝、旺盛的精力和对当前环境的不假思索的投入。在这样一种社会氛围中,一个内向型人格无疑会有挫败感。克莱默博士对现代人削足适履般地适应的这个社会表示忧虑,提出了“由内向转向外向的期许是必要的和现实的吗”的疑问。对“我们是否有权利在药物所能提供的范围内最大限度地发掘我们生

活的最佳状态”这一提问,克莱默博士持谨慎态度,他认为现在来说扑洛载克是否意味着带来快乐还为时过早,因为“人类自己对真理的反应还是被估计过高了。”另一方面,人无法超越出自己所属的文化环境,“我们应该意识到,其它的文化会对人的价值也可以有其它的判别标准。”