以食为天

作者:三联生活周刊(文 / 查建英)

报纸上曾公布过两份菜单,一份是当年的国家领导人宴请英国女王,菜单内容为:芦笋煮鸡蛋,鸡肝,炒饭,胡萝卜,菠菜,鸡蛋布丁,草莓,奶酪。另一份是当年国家领导人宴请美国国务卿乔治·舒尔茨,菜单内容为:海鲜冷盘,小鸡,烤蕃茄,豌豆,加冰柠檬水。

对中国读者而言,这是一个带有国家意味的玩笑,报纸评论员清楚这一点,他因此写道:“以我们的标准,这些菜单是快餐店的水准。在中国,任何一家星级饭店的宴会都要比这豪华奢侈得多。”

韩国总统金泳三在他的就职午餐会上,仅用一碗面来招待宾客。这件事曾成为许多国内报纸的头条。什么——是开玩笑吗?就一碗面,没有别的?没有龙虾生鱼片,没有鱼翅汤?那么,金先生可能想表明他建立一个自我克制的正直的政府的意愿——但这也太过份了。

今天对大多数国人而言,朴素、节制和正直之类的品格并不是毫无意义的,但它们正是你在支付裕如时所丢弃的。

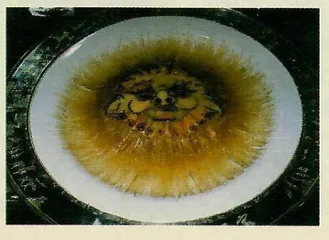

这也许是目前中国经济繁荣里最有滋味的方面:忽然之间有了这么多东西可吃!到处都是:商店的货架上摊满高高的各种风味土货,饭店的菜单越来越丰盛眩目,街头食摊遍布城镇,会餐桌上铺满道道佳肴,农贸集市的长排货摊上充斥价格公道的鲜货——鱼儿在水桶中跳,乌龟在竹笼中爬,鸡鸭喧叫不迭,蛇静静地蠕动……这一切注定要被心满意足地吞吃。

禁欲过去了,享乐主义来临了。对于普通百姓而言,孟子曰:“民以食为天。”

这是一个古而新的中国。不论你所为何来,也不论你是女士还是先生,你都会应邀与我们共享宴席。

吃就得了。

任何一位年过35岁的中国人都会对1960——1963年的大灾害犹存记忆。

出生于1959年后半年的我,在灾害中还是个婴儿。在这段日子里,我长到3岁,灾害夺走了无数饥饿的生灵,使乡村荒芜。即使在诸如北京这样的大城市里,人们每天也只能以一碗米饭果腹。大家在晚上8点就上床睡觉,因为已经没有精力做其它任何事情了。他们很高兴以10倍于平价的价格,从农村小贩手里购买小萝卜,用它做一碗清汤,作料除盐之外别无其它。

食物短缺和营养不良,使水肿病开始蔓延。我的父母曾跑遍北京为我搜觅牛奶或豆奶。尽管他们自己的肚皮经常是空的。即便如此,我还是有点罗圈腿;就像许多人称呼的,我们是“豆芽菜的一代”。我的身材是细长的。

自我记事起,灾害开始减轻。在我记忆中,对灾害岁月的唯一记忆,是一个儿童游戏:春天,我们在街坊四处,用长长的竹竿敲打高大的槐树的树枝,然后采集掉到地上的白色小花,小心仔细地吹去灰土,最后吃下去。这些花有着淡淡的香味,味道也不算太糟,但是等你嚼上几口之后,就会有一股令人皱眉的、有点苦的味道长久留在你的舌头上,让你联想起饥饿和贫穷的滋味。

我丈夫本杰明·李,一位人类学家和国际会议的组织者,在经年甘心或被迫出席了大陆香港、台湾各地数不胜数的工作餐和宴会之后,评论道:“在我看来,中国似乎有像宴席餐桌一样多的公共领域。”他说这话时,正在中国旅行,致力于一个有关哈贝马斯的公共领域理论的论争的学术交流项目,“如果你想知道中国正在发生的事情,你只要在宴会桌四周闻闻就成了。”

吃会使人软化。一顿丰盛可口的饭菜经常能使人感到一丝暖意、一点惬意,使他或她更有人性。一条餍足的舌头和一个饱满的肚皮,会使人多少对世界及其居住者慷慨达观。中国人在这样一种场合中便有了生气:这是个放松和享受的时间,品尝美味同时品味友人,高谈阔论一番,一边开着玩笑,一边交流看法,显示各自的性格和气度,闲聊的同时又互施影响。

中国文化常被说成是一种口头文化:吃和说是中国人乐于投入的两件大事,也是大家最乐意聚首而为的两件事。会餐和宴会因而也成了中国交流的主要形式。很难想出能与聚餐媲美的事了:唱歌、跳舞、喝茶、运动、看电影、看戏、拜佛朝圣,这些都比不上吃的重要和广泛。另一方面,宴席是一种历经久远的社会形式,久经考验、实践丰富,充满高低不同水准、各种层次的完备的规矩。

发生在中国餐桌上的事件可谓形形形色色,生意和政治是其中的两项。尽管一般来说,人们不把生意上的话题带到宴席上。更多的情况是,人们期望在宴席上交际、拉拢、显示自己的阅历和才干。诸如先敬元老、后敬晚生,为一定的客人夹一定的菜,用恰当的方法表示谢意,等等。简言之,无论怎样要创造一个好印象,而好印象在生意或政治上,都有长远的作用。

宴席或会餐上的交谈,具有特殊的密度和风格。典型的中国餐桌富有暗示性:它是全圆的。很少见到像西方那样的长排宴会桌,它迫使客人只能和旁边的一、二个交谈。中国的宴会桌创造了一种不同的氛围,就像一次展览、一个剧场,总有一个主题或几位明星主导某一特定时刻,然而所有人都可自由跃入、轮番表演。围绕着主角的其余人等可以自愿选择观看或鼓掌,也可以在一旁作冷嘲式的插话或是齐声鼓噪。这种风格背后蕴藏的心理是中国特色的。我认为,其核心植根于一种集中的、等级制的文化。国人对于性别、年龄和社会地位的态度,都在一场宴席中表露无遗。社会等级清楚地在这里反映:经常是长辈的、男性、有权的、富足的人主导谈话,领受第一杯敬酒,并且付帐。在香港及大陆两地,富有的长辈通常该付饭馆的帐。如果一位女士比共餐的男士更富有,那么在比较商业化的南方,那里的男士注重实际,就由她来付。但在比较传统的北方,比如北京,男士仍旧觉得让女士付帐不好意思。我在北京经常遇到此种情况:为保留我的男性朋友的面子,我们经常上便宜的小饭馆,佯装追求“正宗的地方风味”,这样最后就可以让男士付帐了。

在某种程度上,一张中国餐桌是一个中国公共空间的原型,一个中国社会及其习俗的范式。也许这就是它至今缺少罗曼蒂克的原因,餐馆显然过于公开而不适于浪漫:明亮的灯光,喧闹声,公开性,他人的紧邻,各种味道和开怀大笑声……整个格调太过俗了,在这种环境里萌发的浪漫的念头几乎要使你倒胃。

不过在炫耀财富和癖好方面,人所共知,中国餐馆是无可比拟地尽其所能。我想不出在其它地方,是否有饭店能为巨富奉献如此极尽奢豪、令人咋舌的美味佳肴,而其癖好又是如此无辜。近年来,经济增长造就了越来越多的百万富翁,宴席也相应地跟上。了解大众好奇心的媒体总是充满热情地满足他们。尤其是经济繁荣的广东南部,许多人愿意多花点钱品尝珍馐美味——不仅仅满足美食的癖好,而且资以炫耀。一个花费一半月薪吃一小份烤穿山甲或猴脑的人,不可能放弃机会在第二天对他的朋友吹嘘道:“喔唷唷!你不知道穿山甲的肉有多鲜啊!真是不得了!”正是这种态度,引起一位随笔作者对本文开头引用的那位美食家的誓言作如此评论:“让我们吃吧!待把风筝和板凳之外的一切都吃完之后,我们就必定会吃风筝炒板凳了。”

(夏谦摘译)