青春的涌动

作者:三联生活周刊文·王锋

惊蛰了

蛰了!NASA请大家来过一个别人不太重视的节——惊蛰。

特举办‘NASA惊蛰日醒盹儿大Party’

没有什么太特殊的活动,只是为大家醒个盹儿。”

3月5日,农历惊蛰节。这天北京一些主要报纸上,出现NASA迪斯科广场的“惊蛰Party”广告。

一个纯粹中国传统的节气,就这么被嫁接到DISCO——一种同样纯粹的外来文化上。

天衣无缝。

惊蛰日,《辞海》说,中国传统的二十四节气之一。每年3月5日前后,“蛰虫惊而出走,天气转暖,渐有春雷”。

我们对DISCO广场大举进驻中国大陆的叙述,从这一天开始。

先回溯到1992年12月16日。这一天,合资经营的上海JJ迪斯科广场,在市内繁华地段开业迎宾。这也是中国大陆的第一家迪斯科广场。

上海J7给我们展现了一种大体量的娱乐空间——是DISCO广场,而不是“厅”。不要轻视这体量的变化。

JJ开业,几天内就成为上海市民关注的焦点。每天晚上,近600平方米的密闭空间里拥挤有1000多人;半年内入口处的玻璃门挤破了11扇;外电报道它是“上海青年的麦加圣地”。

短短6个月后,上海JJ被国际性电台BBC评估为世界上不论是灯光、音响、设备、气氛,还是客流量,排名第五的DISCO广场。也难怪JJ老板马维仁——这个数年前还只是在台北江子翠附近卖烧饼油条的台湾商人不无得意地称:“尽管投资巨大,两年内即可收回成本。”

继JJ后,上海又先后开业了梦影、华冠等DISCO广场。到1994年,广州JJ、武汉JJ、西安太空城,成都MTON等DISCO广场更如一夜春风,遍地开花。

1994年11月28日,位于北京西坝河的莱特曼敲锣开业,成为北京首家大型DISCO广场。仅仅一周之后,北京JJ巨幅霓虹灯标登上新街口的高层楼顶。又一个月后,以带来西方正宗DISCO文化为标榜的NASA迪斯科广场接踵而至。莱特曼老板邓平先生预计,以北京人的音乐素质、开放心态, “再来个五家六家不成问题”。

邓老板的话可不是口出狂言。每天晚上八九点,北京几家迪厅门口总会诵来一拨又一拨服饰新潮、神情自在的年轻客人;适节假日,门票即使涨至80-180元,迪厅门口照样霓虹闪烁车辆云集……

面对蓬勃而起的DISCO广场,有人会想起80年代初,改革开放伊始的DISCO热。可不要简单地以为只是当年DISCO卷土重来、稍作探究就会发现,10多年前的迪斯科只是众多舞种中的一种。而现在DISCO广场所包容的,则丰厚和深广得多。

旧瓶子里装的是新酒。

NASA:DISCO的语言

没有人敢幻想跳迪能跳离地球。可NASA迪斯科广场想帮你实现这一点。

远远望去,NASA犹如一座废弃的断桥。苍白的墙面支撑起参差突兀的钢梁。银白的聚光灯横扫其上,一种工业时代的凌厉和阴冷。

这是一个现代艺术家留下的巨大装置,沉默却让你触目惊心。

走进NASA,似乎就被什么吞噬了。穿过一条钢管搭成的长长甬道,来到一个铺着钢轨的站台。站台引人联想,火车会带你去远方。你觉得正一点点地远离……

NASA的总体设计师、刚从德国杜塞尔多夫美术学院学成归来的韩立勋说:“我就是想通过门厅设计,把客人从一个情景带到另一情景,使他忘记充满紧张和不安的尘世。”

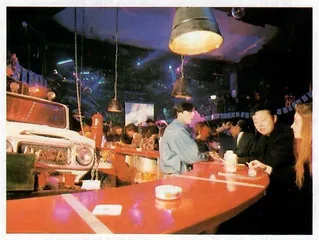

踏上舷梯,你发现四壁及屋顶是一整幅诡异而浪漫的壁画。再往下看,三层座席、主副舞池、吧台尽收眼底。座席护栏由粗重的铁链和自行车钢圈构成。更有意思的是,吧台的酒架是一辆60年代产的白色丰田吉普。破旧的吉普上警灯闪烁,映得数十瓶洋酒一片璀璨。

主舞池上方是一架俯冲而下的直升机,机上激光束向舞池里密集的人群狂射。而整个迪厅顶端,一块洁白完整的白色幕布徐徐舒展,与整个迪厅粗硬沉重的环境构成鲜明的对比,覆盖在这个喧闹之后沉沉喘息的战场。

“迪厅设计实际上反映了人对社会的遭遇和敏感,是个挺精神的东西。”NASA艺术总监王川宏先生说:“我们就是要挖掘人的心理空间,抓住年轻人的情绪和感受,用物质把它表现出来。”

为了这种“表现”,NASA的设计者们在2000平方米的空间里狠狠投下了100多吨钢材。钢铁的生硬和沉重,正好呼应了迪斯科这一工业时代产物的音乐气氛,也表明了策划者对这种音乐形式某种特质的理解。

NASA的设计和经营者们早在广场的筹措阶段就确立了一个基本原则:不只是给人一个跳舞的地方,关键是要建立一种前卫的文化观念。

这种思想贯穿于NASA的整个运作:环境营造强调大的体量感和强悍的金属感,突出文化气氛的前卫性;主题歌强调力度,有鼓动性;尤其是,“NASA”四个字母取自美国航天局的英文字头,以此为名,意在表现现代人崇尚科技、征服自然、超越自我的精神,赋予迪斯科以新的文化内涵。

Nightman:“夜一族”的狂欢

把“Nightman”分解开,就成了两个英文单词:

Night——夜晚;Man——男人。用Nightman命名,表明了对都市夜生活的自觉和占有,“莱特曼”年轻的业务经理周志豪年少气盛,俨然新人类们的代言人。

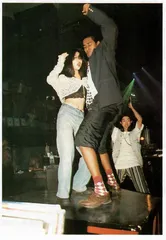

DISCO广场改变了年轻人的夜生活概念。在这里,人们情绪和感受向夜的更深处延展。

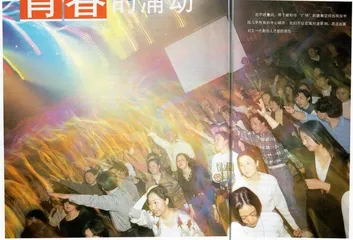

假日夜,Nightman喧闹的舞池里彩雾升腾,重金属节奏 “哐!哐!哐!”震耳欲聋。50多个超大型音箱以强力震撼着这里的每一寸空间。舞池内,座席回廊里,楼梯上下,近千名年轻人正随着强烈的节奏起伏、震荡。数十种五彩斑斓的电脑灯、频闪灯频频扫过一张张热汗淋漓的面孔;彩色投影里,那些光洁的面孔看上去年轻而鲜亮,像饱胀的花蕊倏忽绽放。

“人多的感觉太不一样了。白天他们像滴水隐没在城市 的沙漠里,只有到夜里才会发现走来的全是朋友。”19岁的职校学生孙悦说:“到了广场发现原来的迪厅太没意思了,两码事儿。”

星座广告公司的王小姐已经是开业后第四次来这里: “我喜欢这地方,谁也不认识谁。白天上班像淑女,晚上在这里我可以暴露一下自己的乖张,没人在乎你!”

国展中心的郭先生倒是第一次来:“到这里才发现跟舞厅不一样,来迪厅的人绝少成双成对,倒是单枪匹马的多。还以为就自己孤独呢,看来大伙儿都一样,想着挺平衡的。

DJ(唱片放送者、主持人)是广场的核心,他控制着整个场面的气氛、节奏他要懂得国内外最新的音乐动向,要明晰、调动场内舞客的情绪心理。Nightman的伊万小姐是专职DJ。她到过许多城市的迪厅当DJ,“从各城市迪厅很能看出各地青年人的文化素养、精神状况。相比之下,南方青年对音乐的理解比较细致、到位,但跳舞难调动,北方青年好像只认节奏,玩起来放得好开,很感染人。”

科海公司开发部的许先生对六色镭射激光灯尤其感兴趣。用套色激光束打制出充满动感的各种图形、碎片、字幕,让他惊讶:“说起来我是搞专业的,这玩艺还是第一次见到。”他哪里知道,这组英国去年10月份才研制出来的电脑灯,是花50万元进口的,目前在北京还就此一套。

在国外,娱乐业往往是科技开发的先导,每年电脑、灯光都有更新,科技发展的每一步,吸收、消化得最快的就是娱乐业,它反过来又刺激了科技的发展。在北京各大DISCO广场,先进的科技随处可见。

DISCO广场多在晚上9: 30开始,到11:00才进入第一个高潮,散场已是凌晨2点了。

中国社科院社会学所的许先生说:“夜晚是青年一天中活动时间的三分之一或者更长。白天人们为生计奔波,夜晚则是体现一个人生活目的和乐趣的时段。一个城市夜生活的品种和质量往往可以用来衡量其文明程度。

JJ:JUMP!JUMP!——跳吧!跳吧!

那天,和朋友坐在JJ迪斯科广场远离舞池的一个角落。强劲的节奏像滚雷一样在眼下汹涌。四周相对昏暗。2000平方米的空间里,只有600平方米的舞池人头攒动,被数百种灯光搅得变幻莫侧。每一个人的动作随意没有规范,但远远望去,他们密密结集在一起,整体上形成一种有节奏的起搏,那么有力,像跳动的心脏。

北京一著名乐队的贝司手黄先生,借用美国60年代音乐评论家戈尔茨坦说给那场摇滚革命的一句话,来总结他看到的迪斯科:“它使你想动!”

“想动”是一种多么棒的冲动。

年逾不惑的张先生是位颇有实绩的企业家。那天被朋友生拉硬扯地拖进迪厅,眼前的场景让他恍若隔世。这位上过山下过乡,编过诗集写过小说,还在北京最早期的摇滚乐队摸过键盘的总经理长抒短叹:“看不懂啦,小哥哥们。”他说自己无力评价消费主义狂潮对年轻人的席卷。

同过来人张先生一样,这帮砸迪者也热衷于摇滚。但他们一并接受的是发烧音箱、影碟机、好莱坞大片,已不再是伴随过上代人的理想主义和反叛热情了。

几十个大音箱里正放着崔健那首新歌《红旗下的蛋》,满场彩雾缭绕,光影婆娑。年轻的脸上热汗流淌。可很明显,没有人去关心歌的思想内容:“崔健老了。我们都毕业 了,他还在喋喋不休地骂班主任。”一位身着土黄色宽大T恤,手握百事可乐的小男生对崔健的激愤十分不屑。

北京DISCO广场的主要客人多是25岁以下的年轻人。这些70年代以后才出生的“新人类”对历史毫无感知。从他们懂事起就呼吸着改革开放的新鲜空气,

对西方文化的接受比上代人多,思想更加活跃。他们以为生活从来如此,没有更多的思想负担。上代人会因为搞到一盘转录磁带而激动不已,而他们则嚼着口香糖在音像商店里漫不经心挑选着理想的CD;上代人曾抱着砖头收录机躲在地下室里跳交谊舞,他们则在装修豪华的DISCO广场里尽情狂欢。对于这种历史反差他们不理解也不愿理解。他们关心的只是自己,想证明的也只是自己。在高科技操纵的电脑灯影里、在西方最新流行的音乐中,他们只是JUMP、JUMP。

一位尚且年轻的编辑把自己谦虚地放在舞池外围,连连感慨自己老了:”跳吧,好像这地儿不是为我这年龄的人准备的。不跳吧,一下子又舍不得走。我真嫉妒他们,嫉妒他们的年轻,他们的心情,甚至他们的缺点。

舞蹈在这里真不只是四肢的舞动,它更是一种没有障碍的心情。

Jump!JUMP!——跳吧跳吧!

惊蛰了

回到开头。回到NASA迪斯科广场那则意味深长的广告。

确实“惊蛰了”。《辞海》继续解释:“万物出于震,震为雷,故曰惊蛰。”

“惊蛰日”里,走进DISCO广场。我们发现:在都市沉寂得稍显冷漠的漫漫长夜里,竟还有这么多年轻的心脏在不安地跳动。这是一个崭新的城市空间,这个空间里有我们正走向成熟的一代年轻人;这个空间令人眼花缭乱地展示着当代商业文化的最新成果;这个空间让一个曾经毫无消费欲望的民族开始有节制地追求感官享受……

一家英文报纸日前发表一篇专稿《中国青年在迪斯科广场里找到自己的空间》,文章称:“……在一个以自闭羞涩为传统的国家里,青年们意外地得到这样一个空间,那些清高的孤独,那些丧失认同感的漂泊意识,那些向往独立又渴望归属于群体的矛盾心理,在这里都找到了呼应。”

很显然,在DISCO广场里,我们清楚地看到了这一代年轻人。他们有自己的成长故事,有自己的青春证明,还有自己的委屈和激情。现在,他们与一种典型的商业文化遭遇了,由此而来的冲击和渗透是那样排山倒海又细致填密。这种遭遇会带来什么?我们虽然无法作出自以为是的猜测,但也不难感受到与社会变化共生的一种新鲜文化的气息。 NASA迪斯科