“政治”两个字好辛苦

作者:刘君梅离中考、高考还有一段时间,一些应届毕业生已经将政治教学参考书、复习提纲扔了。家长也只给孩子请语文、数学、外语三科的家教。这不同以往的一切,都是因为改革了。

政治课“褪色”

切身利益与考试相关的人们议论:今夏中考,作为“基础教育实验区”的北京海淀区将取消政治考试。而中学教学的“指挥棒”——高考的指向亦有变化:1993年开始,国家教委批准北京等地区实行新的高考方案。新方案被称作“3+2”,即必考的三门(语文、数学、外语)加上物理、化学(理科)或历史、政治(文科)。

“不考的科目还学它干嘛?”学生说得很坦率。

考大学使中学教育有着强烈的 “应试”色彩。学生负担过重,而以“背、记”为主的政治课自然引起教育部门、学生家长和社会上的强烈反应。在去年中考前,北京市25中数学教师孙维纲以市人大代表身份,联合其他代表提出提案:取 消政治课。此语一出惊四座。

在社会压力下,北京市教育局起草了一份文件:中考取消政治。在征询意见时,一些专家说,考试改革是整体问题,不是简单的加减法。那份起草的文件便压了下来。但人大代表既然捅破了窗户纸,问题自然就摆在明处了。

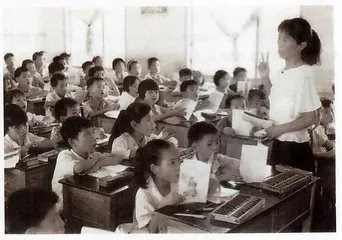

今春创下广东自编出版物最高纪录的《新三字经》,被媒介称为“好雨知时节”。(图片原载《亚洲周刊》)

教了一辈子“新教材”

考试制度的变化让政治课的重要程度“减轻”了,而政治教学本身也有着无法避免的尴尬:教材。

人民教育出版社的政治教材1993年开始在北京的中学试用。从初一到高三,课本上一律是四个黑字:思想政治。崇文区的李仲青老师说:“我们只好自己给书定名字。初一是青少年道德修养,初二是社会发展简史,初三是中国社会主义建设常识,高一是经济学常识,即旧教材的政治经济学加上社会主义经济学,高二是世界观和人生观,高三是政治常识。”其中初三的那一本“全国老师反应最强烈”。它包括基本国情、党的基本路线,涉及到政治、文化,甚至人口教育、计划生育教育、法律常识以及做人的理想,内容庞杂且交叉重复过多。“很多老师教了许久,也说不出这本教材该叫什么。”

李仲青老师的夫人陈慧轩也当了一辈子政治教师。快退休了。她将1995年1月“崇文区高三政治期末试卷”拿了出来。上面有一道40分的论述题:围绕给出的材料分析怎样才能搞好国有大中型企业。学生只好回答:建立现代企业制度。可什么是“现代企业制度”?“诸如此类的重大经济学命题是理论界尚在探讨的,让我们怎么向十几岁的孩子解释?”

景山学校的赵老师坦言:“教材的编写应符合对事物的认知规律。但现在的政治教材时政性太强,好像是中央开一次会,课本就得改一回。”

海淀区教育局政治教研室王建民老师说:“初三课本中过多地讲计划生育政策,据编写者讲,这是一个主管部门的意思。各个行政部门以及一些领导都可以对教材下指示,使教材一年一改。教师们不少都说自己:教了一辈子‘新教材’”。

“政治”两个字好辛苦

很多老师都记得人大代表孙维刚的发言。他批评政治课让学生死记硬背,考试又教条。他举例说,考题问封建社会的主要矛盾,学生答“农民与地主”就不算对,必须得答“农民阶级与地主阶级”。尽管后来有人就概念的严密性对孙维纲提出反驳,但他批评政治课教条的场面已被电视台播放,在学生家长中引发了共鸣。

特别该注意的是,在现在的社会环境下,很多人的怀疑、观望态度和学生们情绪的厌倦已直接反应在政治教学现状上。

1993年李仲青老师参加中考政治阅卷,见到一张答卷上写了首放肆的打油诗:“孙子出题真难,儿子判卷真严,老子答不出来,白交了五元钱(指考试报名费)。”李老师说:“这首打油诗我不会忘记。”

李仲青的课总被排在下午学生疲劳饥饿的时间,但他仍想办法多举例让学生兴奋。学生们爱把他讲的有趣的故事向家长复述,这让他很欣慰。不过谈到政治课的前途,他便神色黯然:“最要命的是年轻教师流失,我们学校从东北师大招来一个政教系毕业生,已经改教外语了。缺教师,不是因为政治课金贵,而是因为没前途。”

在青年教师流失的同时,一些培养政教人才的大学专业也开始“转产”。北京师范大学政教系已经取消,首都师范大学政教系改为政法系,主要给企事业单位培养法律人才。

人员短缺便不免捉襟见肘。中考取消政治,一些教初中的骨干教师被抽到高中班,初中政治课便有凑和之嫌。王建民说:“总务、教务、团队干部代课还说得过去,有的学校甚至用体育老师教政治,像个笑话。”

就这样,政治课在人们心目中的地位越来越低。在“没前途”的循环中,政治教育真的很辛苦。

给政治教育喝个彩吧

有一天,北京海淀区全区200余名教师聚在一处,听一个年轻人讲政治课。年轻人叫靳忠良,前几年在北师大当研究生时就研究政治教学课题。他和一位博士生共同编写了一本适用于初一年级的《现代少年》,教材基础来源于美国和新加坡。最初,他一边搞课题一边带人民大学附中的一个班,后来推广到5所学校,今年推广到20所学校。他的这份教材,在北京市将和统编教材一起征订。

书很漂亮,大16开,每课两页,有黑白图,有空白,学生们涂上红红绿绿的颜色,还写上字。这些“徐鸦”很随意,但学生们都能讲出道理。

教材的背景展开得很奇特:自然环境污染、自然灾害严重,天灾(如阪神地震)人祸(如毒气事件)层出不穷。“这样大家都离开城市来到一个无人岛。”靳忠良接着提出问题:在这个岛上人们怎样生活?怎么处理人与人的关系?学生们分小组讨论,展开想象。“要有水和工具.”学生说。“要有团结友爱的心。”学生又说。学生们甚至还提出了人在生存过程中的一些希望、欲望。老师在黑板上做了分类记录,不直接批评,而是鼓励好的想法。教课的是两个人:靳忠良和他的助手,他们两个人也适时地对话,像节目主持人在引导着听众。

虽然这种教法还不尽完美,比如离中国实际远些,但教学的自主性、活跃性和启发性博得了众人的喝彩。

那本在今春创下广东省自编出版物最高纪录的《新三字经》,被媒介称为“好雨知时节”,与之呼应的就是很可能在北京刮起的“靳忠良风”,他的教材教法被海淀区教育局、教科所作为重大科研成果在北京市大规模推广。看来政治课不该无人喝彩,问题是教什么和怎么教。

政治课能学到什么?

北京景山学校教学处的赵艳华老师说:“政治课应教给学生作为公民应具备的最基本的法律知识、哲学观点、思维方式和做人的道德。”

大学生们说:“中学政治课给我们最大的好处是哲学基本原理,使我们考虑问题时受益匪浅。”

李仲青老师说,前苏联的政治课讲宪法和法律,美国讲爱国主义。他的学校从1985年起在教室上方挂了镶镜框的国旗,就是校长访美后学来的。

李老师的儿子毕业于中国人民大学法律系,现在是律师。他说: “目前的政治课充当了一个既非科学又非宗教的角色。它已没有特定时期富有宗教色彩的感召力,又缺少规范化的学科应有的知识连贯性、学科完整性、体系的规范性。所以它尴尬。人所应有的社会责任感、自律精神、敬业勤俭奋斗的精神、契约公平意识及宪法和法律基本常识,都本该在青少年时期学到。”

实际的道理就是如此:学生在政治课上不应只学概念,只思考抽象理论。他们首先要学的是做人的技巧与规则,还有优良的品性。有识之士说,家长望子成龙,老师望生成才,但成龙成才之前,还是该先“成人”。

清华大学中国文化研究中心主任张岂之先生说:“现在一二十年培养的学生,他们的思想道德和科学文化素质如何,直接关系到二十一世纪中国的面貌。”

政治课要是从狭小的教学思想圈子里走出来,也许就不那么辛苦了。谁也不想看到今天的孩子长大后,在社会上显得无所适从,那时候的辛苦才是真辛苦呢。 政治