邓伟镜头里的世界名人

作者:三联生活周刊文/摄影·邓伟

邓伟,摄影家,客座教授。1959年生于北京。

青少年时曾师从画家李可染、美学家朱光潜。

1978年考入北京电影学院摄影系,1982年毕业。

1987年出版中国第一部名人肖像摄影集《中国文化人影录》,有著作《瞬间造型》、《摄影造型法则》等。曾拍摄电影《青春祭》等影视作品。

1990年,应邀赴英国讲学。

1991年,开始自费环球拍摄世界名人肖像,目前已拍摄87人。 1994年2月10日星期四纽约

1994年2月10日星期四纽约

杨振宁办公室的过道上是整墙的爱因斯坦照片,镶在相框里的邮票,也是爱因斯坦的肖像,杨振宁1949年秋到普林斯顿工作时曾有幸同已退休但常来研究所的爱因斯坦攀谈过。

当我见到杨教授时,他正同学生谈话。满头黑发,面颊上没一条皱纹,不象是72岁的老翁。主人在拍照上很在行,他拿出几本自己的回忆录、学术著作给我参考其中的多幅照片。我对他说,想换个样儿。杨教授坐在沙发上,后景是书架,身边有台电脑。“我认为这个位置不错,曾有人在这拍过。”他向我建议,我说喜欢过道墙上爱因斯坦肖像、像素描,但实际上是拍出来的照片。杨教授听后按我的意思坐回到靠近大窗的长木桌前。开始时,他起身改画了背景黑板上的一个座标图,桌上放着一叠计算公式,杨教授不停地在上面做记号。一会儿,便进入了他的境界。他双手合掌思考的瞬间,进了我的镜头。

从杨振宁办公室出来,我走在刺痛脸皮的寒风雪地里,才想起今天是中国人农历大年初一,该给杨教授拜年。

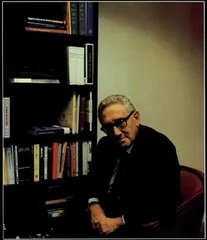

1993年10月20日星期三纽约

基辛格(DISS INGER)仍像20年前我孩提时在电影中见到的样子:矮个儿,讲究的西装、眼镜片后面一对睿智的眼睛。

我请他坐在选定的过厅椅子上,背景挂着世界地图,前景小桌上摆着地球仪做装饰的书档,中间夹的全是基辛格的著作。主人看后摇摇头,坚持要换个地方。“桌上有我写的书,我不想将这些书带进画面。”基辛格说。秘书见双方僵持不下,请我去看另一房间,这是一间已经精心布置过的会客室,大沙发漂亮的落地灯,占满一墙的多宝阁。我觉得这样的环境拍出来的照片太一般,且这屋内四壁竟无一扇窗户。“仅有15分钟,基辛格就要走了。”秘书提醒我。

基辛格进来了。他叫我关上屋门,秘书也被“关”在门外。他先仔细地从上到下查看了一遍书架上的书,拿走了他的著作后才放心地站在书架前。我请主人重复刚才衔着眼镜腿的动作,“不行。”他的回答没有余地。

拍最后一张时,我请主人坐在门边上的一把座椅上,这时他的双手自然地搭在一起,身子略向前倾,机警的双眸静静地注视着镜头,我捕捉下他的风采。

前美国国务卿、1974年诺贝尔和平奖获得者基辛格(KISSINGER)1993年10月20日纽约

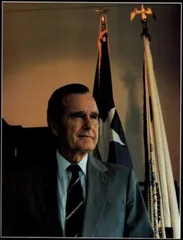

1994年1月24日 星期一 休斯顿

美国前总统布什(George Bush)1994年1月24日休斯顿

布什来了。一身簇新的银灰色套装,胸前飘着兰底子红白条领带。颜色搭配使我联想到美国国旗。“先稍等一下,邓,我这有件小事。”布什握手时对我说。他身后跟来一位朋友,拿着一台新的自动小相机问:“这相机怎么不工作呀?”我接过相机,原来是没开镜头盖。布什忙着向朋友介绍:“邓是位很出色的摄影家,请他给我们拍张照。

布什的专用热线电话响了,我抓拍下这个诙谐的画面:主人歪着头夹着话筒,左手记着电话内容。布什的 “电话外交”是出了名的,在执政的头一年里,他与世界政要的电话会谈多达190次,其频率远远高于历届美国总统。布什放下话筒后站在树立着的旗帜前问:“你知道这面是什么旗吗?”他考我。“这是美国总统的旗帜。”我的回答让主人的眼睛霎时间睁大了许多。

我请布什手扶地球仪拍照“我刚从北京回来。”这位曾在北京住过13个月的前美国驻华联络处主任的话,让我这个北京人心里暖融融的。

放下机器,我提出请主人写句话用在将来我的书上。“这,很容易。”他欣然同意。说着戴上了金丝眼镜,取出一张印有大名的信笺,站在写字台前弯着身子伏案一挥而就“给邓伟:芭芭拉和我,永远珍惜在中国的那些口子。我们对中国人民怀有深厚的感情。乔治?布什”。主人这股潇洒的真诚劲儿,也同时被我摄入画面。

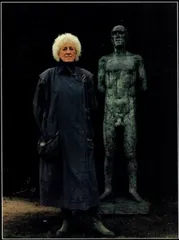

1992年1月8日 南部Dorset

女雕塑家Dame Elisabeth Frink拿给我一双长筒雨靴,一件英国乡间特有的粗帆布风雨衣,四条狗在我的脚边转,不停地叫。她的花园有一个小小的人工湖,Frink说:“你一定喜欢小湖边上那两只中国铜牛,原件的复制品已放置在香港中环的交易广场。”

Frink是当今世界著名的女雕塑家,花园里到处可见女主人创作的青铜男人体,夸张的造型且不具像的表现更具量感。她告诉我,不久前在美国举办过一个展览。

她给我的印象如同她的作品般冷漠,有棱有角。但当我按动快门的瞬间,她笑了,这不是她本来的面貌。Frink接受了我的意见,站在一个直立的男裸铜像前做的姿势表情同雕塑一模一样。这是她平时粗犷、洗练风格的概括写照。