上海人的收视心理:“剪刀,拳头,碰!”

作者:三联生活周刊文· 曹斌

去年,北京人拍的几部电视剧很是火了一阵。挟《渴望》与《编辑部的故事》之余威,又得《北京人在纽约》和《过把瘾》之添薪,北京的电视剧品牌不由得挺拔起来。

而上海人却不买帐。在上海《我爱我家》的政治式调侃可能很对知识阶层的胃口,一般市民对此“家”则颇多微辞,老不老少不少的。《京都纪事》在一片豪华的背景下说一个废墟式的故事,将上海市民的收视耐心挤迫至极限,终于剩下一片寂寞。《海马歌舞厅》是正宗的“捣浆糊”节目,明星们纷纷客串,天马行空,而海马只有溜边。《请拨315》则是正宗的伪劣商品,侯耀华的声誉跌破最低线。 《一地鸡毛》更是看得申城上下一片茫然和漠然。

先前几年小品的瓜熟蒂落和王朔的正当年华,确实为京城的电视剧提供了丰盛的题材与方法。作为一个曾经十分“前殖民化”的东方大都市,上海却一直与那样的京城文化格格不人。《渴望》以其温情脉脉打动上海人心,《北京人在纽约》以其异域文化气息招揽目光,《编辑部的故事》的离奇故事仍属温柔敦厚之列,《过把瘾》的男女主角则大大满足了上海人对荧屏新星的渴慕。在此之后,京城电视剧在申城的战绩是一片狼藉。

一部描写当年上海知青赴云南下乡时留下的孩子来大上海寻父母的沪语电视剧 《孽债》,成功扫除了上海人自《围城》之后对影视创作的低迷观望。沪语的运用,是该剧之所以引起如此反响的主要原因(据调查,其最高收视率达42%,可与十多年前《上海滩》万人空巷的情景相媲美)。沪语电视的登堂入室,时逢上升时期上海人的意气风发,于是这个矫情、虚妄而媚俗的煽情故事成了1995年上海文化界一大标志性事件。

于是,我们不得不对上海人变幻无度的影视收看趣味作一番释读。

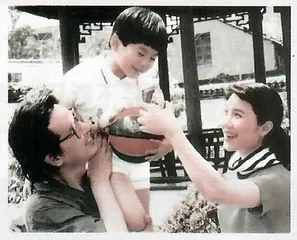

图为沪语电视剧《孽债》剧照

上海人的趣味一直与欧美有着千丝万缕的关联。美国式的、好莱坞式的、浪漫而华丽的影视作品是形成这种趣味的主要原料。情节曲折、排场华丽、故事性强一直是上海人对影视作品的高标准严要求。 《豪门恩怨》是这类作品中的代表,商业巨贾、政治铁腕、三栖明星,加上谋财害命、色相引诱、遗产争夺,是上海人肾上腺素急剧分泌的关键穴位。旧上海的买办文化,使他们一直对老板的私生活充满了高涨的兴致。另一类作品则是反映个人成长史的作品,《阿信》是代表作,坚韧不拔、勤劳耕作终至大富大贵大大发达的传奇,是每个上海人血脉深处的永恒故事。曾有过昔日辉煌历史的大上海,具有着对理想的憧憬和对明天的野心,而今天的上海人却在现实中从没有真正大富大贵过。横亘在理想与现实之间的鸿沟逼迫上海人在影视文学中享受成功者的荣华。而欧美影视中充满爱心的一类(如《大江东去》)、睿智幽默的一类(如《福尔摩斯》、《蓝色月光》)及针贬时弊的一类(如《老人与猫》)在上海绝对找不到普遍的共鸣。上海人的眼界开阔导致了他们的品味始终处于一个尴尬的高度。他们评论、批判起来常常头头是道,且常常能切中要害;而在讲故事、哼唱旋律方面却佳品寥寥。

目前,上海的影视收视热点可作如下观:其一是上述精神的一脉相承者,对港台、国内豪华片的热衷是一种(近期《商城没有夜晚》、《与百万富翁同行》、《奥菲斯小姐》都充斥着华而不实的对上海生活的矫情写照),对言情片、武打片的热衷是另一类(《戏说乾隆》式的故事竟引诱上海人乐此不疲,弄到现在已不局限在港台两地,甚至连新加坡、马来西亚、印度尼西亚的电视剧也在上海荧屏活跃异常,实在是坍了大上海的面子);其二是婆婆妈妈式的煽情故事,最突出的是上海电视台的 《纪录片编辑室》,其最让上海人接受的乃是催泪片模式,这同样是很可悲的;其三是学自台港的“搞笑片”,往恶心里挣扎,往浅薄里折腾,竞相卖弄,前胸后腿。电视里俯首即拾的游戏类,节目保持着坚挺的收视率,说明这种低级趣味枝繁叶茂不可救药!

“剪刀、拳头、碰!”这是上海孩童玩游戏的一句用语。而上海人的兴趣,从没高过这“剪刀(女红、琐碎而温情的)、拳头(暴力、凶杀而刺激的)、碰(浪漫、性感而晦涩的)”。与正在起飞的上海经济相比,上海的文化仍然处于懵懂状态?

北京时事文化事务咨询公司提供 京沪电视剧