手稿收藏家赵庆伟:一个有钱人的精神寄托

作者:三联生活周刊(文 / 郭娜)

(

铜雕《列宁与学习的少年》50年代,500公斤重,1.3米高

)

(

铜雕《列宁与学习的少年》50年代,500公斤重,1.3米高

)

赵庆伟不用钱包。他手边随时有一沓儿人民币,一会儿随便扔办公桌上,一会儿随手揣裤兜里。这是11月底的北京,明媚的蓝天和金灿灿的叶子让人浑身暖融融的。赵庆伟数出6000多块钱出门,直奔南城棚户区深处一幢平房。进屋顺手抄起3个橘子,两下剥了皮儿,一半塞进嘴里。边嚼边指着墙根儿一摞旧文件问道:“这堆要多少?”

这家主人老李是赵庆伟多年的供货商,京城废品行当里也算一号人物,运气好一年能赚十几万元。老李家是此地难得一见的豪宅,右手边客厅、两间卧室一字排开,中间还专留一间做储藏室,堆满了刚从文化部弄到的3吨文稿。左手边改建过的走廊足有3米高,从地面到墙壁贴满了雪白的瓷砖,直贴到开了天窗的房顶,老李的老婆坐在明亮的过道尽头在铝制的大洗衣盆里起劲地搓着衣服。老李50上下,山西人,八字胡,矮胖,老李的儿子也干这行,房子就在旁边,赵庆伟来捡东西时看着方便。

这天,赵庆伟买了50年代的20张水彩画和10张素描、4幅油画、8公斤“文革”期间领导小组文件、20张“文革”初期国庆典礼上8个样板戏的花车设计草图、1个民国老电风扇。他不断地问:“还有没有更好的?”他三两句还个价,嚓擦地付现钞,半小时后兜里的6000元花掉一多半。下午两点,赵庆伟收兵,开着雷诺奔了顺峰吃午餐。

逆向思维的满足感

这是收藏家赵庆伟的普通一天,没有让他手发颤的大惊喜,也没空手而归。赵庆伟一边翻旧货一边讲他喜欢的故事:“当年,有人就是这样在废品堆里一盒烟换了一个信封,掏出来一看是幅齐白石的作品。后来转手5万卖了,再拿到拍卖会上就是18万。”差不多有五六年了,赵庆伟挺享受这样的日子,他通常睡到自然醒,没事打打高尔夫潜潜水;接到线报就动身去验货。哪个出版社或者国家部委拆迁,赵庆伟第一时间赶赴现场,文件、名人手稿、插图原稿,一车车往回运。随便点几样其中的宝贝,就能找到:明代大书画家董其昌的手稿、北洋政府大总统徐世昌写的对联、徐悲鸿为友人画的肖像、董必武和周恩来的十几封英文信、宋庆龄的批件、谭政将军写的平津战役的战况报告、姚雪垠《李自成》的手稿、黄永玉绘画的插图原稿……“光70年代前名人的日记我就有几千本,还有很多作家、艺术家‘文革’时写的思想汇报、血书,看得我直起鸡皮疙瘩。”

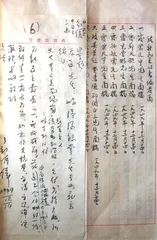

( 郑振铎的信 )

( 郑振铎的信 )

如果把收藏圈穿一条食物链,赵庆伟是其中一条大鱼。潘家园买卖最大的摊主王复说:“收藏圈不认识赵庆伟,说明你生意做得不够大。”这几年的收藏热让中国多了一个新的冒险家乐园,赵庆伟既不算资金雄厚的,也没有老资历,却是最剑走偏锋的,全中国找不出第二个。赵庆伟干收藏,从形式到内容,没一点和别人一样。做收藏10年,如今赵庆伟上百吨的藏品在城里城外堆满了5个仓库,光租金一年就50万。王复说:“赵庆伟一手开创了手稿收藏这个市场,光帮他做线人给他收东西的就有百十人。”

赵庆伟怎么就把收藏干成了收废品?要从10年前说起。当年赵庆伟还是中关村UPS电源行业数一数二的大老板,正赶上当年全国上下金融、电力、电信这些富有行业轰轰烈烈的计算机化进程,在北京椿树整流器厂干得不错的赵庆伟跟着车间主任在四通打了3年临时工后开始单干,很快成了东芝品牌的全国第一大代理商,据说公司销售一年过亿。几年下来,赵庆伟开始苦恼于中关村的疲惫:做电源基本是被牵着鼻子走,新产品过大半年利润就开始快速下降,身在其中永远处于库存积压和新货断档的两难焦虑。赵庆伟开始给自己找摆脱焦虑的出路,他瞄准了艺术品,原因是“能长久经营,利润有广大空间,可大资金规模经营”。

在《艺术市场》和“雅昌艺术网”的专栏中,赵庆伟这样解释自己10年前入行时的商业策略:“经过半年多的调研、分析,我排除了国画、家具、瓷器等,选择了油画。原因是:传统的收藏领域发展已近成熟,各种‘山头’早已有人固守,升值空间已趋稳定,但造假成风;对企业来讲入局的成本极高,风险也会很大,难成气候。”他认为:“油画在中国的价格较之欧美低得多,升值空间很大;油画在中国的发展也就是百来年的事,有可能从头至尾做认真的搜集与较完整系统的收藏,且无需花巨量资金就能构建成完整的体系。就装饰而言,西式油画更适合于装饰现代化的居室,大有市场;更加重要的是,企业级的美术馆在当时还是空白。”很快,赵庆伟带着第一个500万进了收藏业。10年后,他关于中国油画行情的预测果然一一验证。

赵庆伟用逆向思维解释自己当初的纯商业选择,他说:“我从来不跟别人一样。”赵庆伟有一套自己的生存哲学:“人人都说要志存高远,可我认为目标应该定得低一些。这叫向下定位,向上发展。”当年,赵庆伟参加了三次高考,成绩一年不如一年,最终上了技校后得出了这个人生结论,目标不妨低一些,做事情先看看自己有多少资源和能力。

( 油画《毛主席在抚顺》,1967年,辽宁美术创作组,130厘米X200厘米 )

( 油画《毛主席在抚顺》,1967年,辽宁美术创作组,130厘米X200厘米 )

给历史定价这道难题

不看好赵庆伟收藏模式的人并非少数。圈内另一位有名的手稿收藏家韩斗只收藏“五四”时期的名人信札,受到专攻北大学者和中国大学校长手稿收藏的陈道德先生影响,韩斗的收藏理念是:“少而专。”但赵庆伟不管别人怎么想,自从碰上了拆迁潮,他觉得自己赶上了“捡漏”的大好时光,一个机会都不能丢。

( 油画 《女孩像》 ,吴作人

)

( 油画 《女孩像》 ,吴作人

)

凡收藏中人都有捡漏癖,让人上瘾的是独到眼光日后的被认可和一本万利的巨大价格差。赵庆伟觉得自己捡的是“价值观”的漏,这些年房地产经济当道,从单位到个人忙不迭换新地方扔旧物件,没人愿意花钱花精力盘查清点占着库房的大量文稿,从戏曲出版社到艺术研究院、商务印书馆、协和医院、农业部、建设部、解放军救济总会……赵庆伟花比废品收购站高几倍的价钱出人出车解决了别人的麻烦,他说:“我就当替国家先保存着历史,有文化的扔,我没文化的要。”

赵庆伟把这场拆迁看成是100年来第三次难得的收藏良机,他感到房地产经济地皮高于一切的价值观背后是中国第三次的价值观否定时期:第一次是“五四”时期,新文化运动“全盘西化”的大旗推倒了几千年中国的封建传统;第二次是“文革”,“造反有理”破了“四旧”打翻了知识;第三次正是如今,在计划经济向市场经济转轨的过程中,“利字当头”的价值观再次否定了曾几何时的“理想至上”。但赵庆伟相信总有一天人们会为这场全民盲动交学费,那便是今天他保留下来的东西重新被定价的时刻,他希望听到有人说:“因为庆伟的努力,这些东西还在。”

( 铜雕《少女》,法国,20年代,30厘米高 )

( 铜雕《少女》,法国,20年代,30厘米高 )

收藏实战10年,中关村商人赵庆伟慢慢显出些文人气。每日把玩各色历史碎片,赵庆伟开始对衔接历史的本来面目发生兴趣。他收藏了“文革”时期从地方到中央大小“革委会”各色公章,打算搞一个“革委会”公章展,他觉得从中可以发现:“文革”当年具体深入到哪个级别的基层组织,“革委会”这个权力体系有怎样的架构,“革委会”从哪年开始运转到哪年寿终正寝,当时究竟发挥了怎样的效力……当年不爱看书的赵庆伟现在对写文章有了兴趣,他开专栏,总结自己的收藏心得,也把手稿收藏中发现的历史真相拿出来讨论,其中最新一篇是对日本731部队人体细菌实验报告的研究。类似的研究在他上百吨的收藏里实在是信手拈来,赵庆伟说:“下半辈子都安排出去了。”

但问题是研究不可能赚回成本,赵庆伟一发而不可收拾花了10年钱,花光了中关村的原始积累,也在2003年开始动用了早期的油画储备,尽管他隔三差五也用一个战士的语气表示自己根本不在乎手稿的出路,但商人出身毕竟难以摆脱资金和商业模式的双重压力。有人质疑赵庆伟在手稿收藏上的价值观。巴金故去后手稿市场热闹了一下,有专家指出,只有重要作家的重要作品原稿才具收藏价值。赵庆伟的名家笔迹的确不少,但这些形形色色的稿件和书信、材料有多大升值空间,这个升值空间需要把持多久才能实现,还是个问号。

(

)

(

)

赵庆伟不否认自己需要好好想想。他给自己设计了若干个解决方案:分门别类开设博物馆、捐赠、以物易物、做研究和出版物。他说自己有着宽泛的价值观,能尽量想到什么人最需要这些宝贝,把它们送去最物有所值的地方。拜互联网所赐,赵庆伟还发现了一个把藏品做成大众消费品的模式。他计划将自己的上千张清朝老照片扫描上网,建立图片库,在线有偿销售。他目前的藏品正在逐次完成电子化上网过程,未来希望装饰房间或者对历史文化有需求的网友,可以直接在线搜索他的藏品并完成交易。如果公司发展顺利,包装上市也在考虑之列。赵庆伟的一位股东朋友相信他的商业嗅觉,这位当年中关村电源行业最好的女销售是赵庆伟多年的合作伙伴,出国留学前她把用不了的上百万扔给了赵庆伟,从此赵庆伟各项生意都有她10%的股份。这位朋友说:“从最早做邮票到后来在中关村,庆伟做生意从未失手,而且要做就赚到最高利润。”■