Resfest:独立导演预备营

作者:陈赛“我小时候是一个迷恋滑板的小阿飞,后来又迷上乐队,高中快毕业的时候,突然发现自己一事无成,门门功课都得2分,惟一会的就是画画。18岁的时候,我从圣塔·芭芭拉只身到纽约,在一家设计公司实习,主要工作是给老板写演说词。但画画的手艺毕竟没有浪费,我跟着那一群做广告的人学会了怎么用电脑,怎么做设计,怎么把自己的IDEA卖出去,但拍电影这种事,当时对我来说就跟去趟月球那么遥远。”迈克·米尔斯在Resfest的演讲打动了现场许多不名一文却心比天高的艺术青年,因为在他的故事里,未来就在眼前明晃晃的摆着——两年前,迈克·米尔斯还要靠透支银行卡度日,不时得为下一顿饭发愁,两年后他已经用400万美元拍了第一部电影,有基努·里维斯做他的演员。这个行业的迷人之处就在于此了。

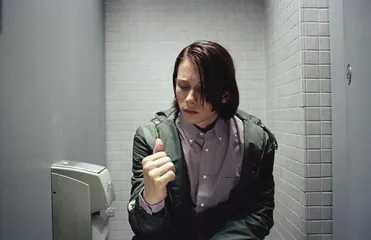

《吸拇指的人》剧照

《吸拇指的人》剧照

迈克·米尔斯至今为止仍有着多重身份。他是一个出色的图形设计师,为音速青年乐队(Sonic Youth)设计唱片封面,为路易威登设计布料花纹,为纽约知名服装店设计T恤,不久前,他还在东京发布了自己的服装品牌,并亲自设计皮包和T恤的图纹样式。他还是一个不错的摄影师,在巴黎高丽特展览馆开过个人摄影展。他的导演生涯开始于为音速青年乐队拍录像带,因为之前从未拍过,所以是买一送一,买封面设计搭送音乐录像带,但竟就此一炮而红,Zoot Woman、Beastie Boys、AIR等乐队慕名而来,连高高在上的耐克、Levis的广告代理也纡尊降贵请他拍广告,因为“录像带中的气质与耐克的目标受众气质相符”。他喜欢拍纪录片,尤其是那些亚文化圈里的故事,像滑板手Ed Templeton和爵士乐作曲家Ornette Coleman都做过他的纪录片的主角。《吸拇指的人》是他的第一部长片电影。

迈克·米尔斯代表了一大批通过拍音乐录像带和广告片进入电影界的导演,年轻,多才多艺,受音乐影响至深,热衷数字技术,主张电影视觉语言的“革命”。对他们来说,Resfest有一种特殊的意义,因为在他们穷得丁当响,作品被各种电影节拒之门外的时候,Resfest是他们惟一的舞台和出口。

Resfest是世界上第一个提出“以数字技术改革电影语言”的电影节,9年时间里,它见证和推动了数字影视技术以惊人的速度占领主流电影界——一度拒收任何DV作品的戛纳、圣丹斯电影节都已对数字电影打开大门。今年9月,迪斯尼等好莱坞大制片厂宣布支持“数字投影系统”项目,这代表在未来10年内,所有的电影都将以数字格式播放,同时几乎也宣告了胶片电影的末日。

尽管数字技术在主流电影界的地位已不再是问题,以数字技术和创意为卖点的电影节也越来越多,如英国的Onedotzero、爱尔兰的Darklight,但Resfest仍是全球最酷的数字影像节。它每年以巡展的形式游历全球30多个城市,今年已经拓展到40个城市,自9月底在纽约开幕,经洛杉矶、旧金山,一路至伦敦、东京、新加坡、汉城……所到之处,无不令影像青年们疯狂,各路媒体捧场之余,忍不住还要骂上几句脏话:“生猛的80年代!太他妈酷了!”

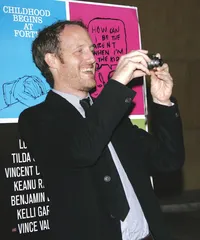

( 迈克·米尔斯 )

( 迈克·米尔斯 )

是的,如果你到过Resfest现场,或者哪怕只看过DVD,也会承认,这是一个属于70/80年代生人的影像节。与奥斯卡、威尼斯的华服香槟红地毯不同,这里充斥着的是街头涂鸦、迷幻影像、重金属摇滚、地下纪录片、喃喃自语的外星语言、冷漠空洞的卡通玩偶、造型诡异的DIY设计、狂野图案的T恤、奈良美智的大眼娃娃,大卫·林奇的未来派广告……另类流行符号砸得人眼睛生疼,尖锐的刺激,肤浅的快乐,无处发泄的叛逆,正合70/80一代坚强的后现代胃口。更难得的是,Resfest并不排斥流行文化和商业机制,它对各种风格的影像创作并不做任何价值判断,非法的、先锋的,或者纯商业的,凡是有趣、有创意的,都可以一起摆到台面上。从某种意义上说,Resfest已不是单纯的影像节,而是各种媒介的糅合,音乐、平面设计、卡通、动画、短片、电影、街头艺术都可彼此融合,而不觉突兀。

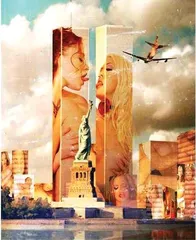

Resfest是从数字短片起步的。“就媒介而言,数字短片意味着无数次实验的机会,不满意可以从头再来,创作者可以摆脱传统电影的叙事规则和条条框框,发现自己独特的审美风格,而不必冒破产的危险。”Resfest的创始人乔纳森·威尔士在接受记者采访时说。如今,短片仍然是Resfest最重要的片种,因为这是最能激发创意和视觉语言变革的一种类型,实拍、矢量、手绘、定格、电脑动画、运动图形以及各种影像创作手段都可以拿来做实验。由于创作者以二三十岁的年轻人为主,短片的主题常常涉及孤独、控制、技术异化世界里的身份缺失,但表现方式并不悲苦,而是充满娱乐和反讽精神,视觉上的想象力尤其匪夷所思。比如今年一部叫做《Flesh》的短片,创作者将“9·11”的视频素材融入一个互动游戏,又以短片的形式表现出来,随着鼠标点击,屏幕上出现一幅幅淫秽的性交场景,整个曼哈顿被花花公子式裸女图“包裹”,然后“9·11”的场景重现,一架飞机又一架飞机撞上来再撞上来再撞上来,仿佛是4年前的恐怖袭击重复了一次又一次,没有终结,看的人目瞪口呆,好长时间都缓不过神来。还有一部《狗日子》,讲1962年的巴黎,一个科学家发明了一种血浆,能把人变成狗。科学家拿自己做实验,却再也变不回人,其中黑色幽默的细节也让人很有无语问苍天的感觉。

(

《Desert Rood》 )

(

《Desert Rood》 )

Resfest的另外一个重头戏仍是音乐录像带,尤其是受数字技术影响颇深的Hippop音乐和电子乐。不过今年最有趣的是Nagi Noda为日本女歌手YUKI拍的音乐录像带《Sentimental Journey》,全片完全由单帧照片合成,从YUKI脸部的单幅照片开始,每隔一帧变换一个姿势,无数个YUKI组成一组鸟的飞行轨迹,随轨迹进入家中,一群带光晕的天使正在默祷一个垂死的亲人,然后飞出,回到她若有所思的脸上。

除了短片和音乐录像带之外,一些非主流的长片电影也会选择在Resfest首映。比如今年的《Infamy》就是一部关于涂鸦艺术家的纪录片。导演Doug Pray实地跟踪深入采访了6位“深度中毒”的涂鸦艺术家,跟着他们在寒风刺骨的早晨和夜晚,跑到曼哈顿街头,冒着坐牢的危险在墙上、角落、火车上画画,宇宙飞船、机器人、末日图景、菩萨……这是Doug Pray在Resfest首映的第三部纪录片了,前两部分别是关于摇滚乐与Hippop音乐的。他一直关注都市亚文化人群的生存状态,在城市中游荡的涂鸦艺术家面临的挣扎让他好奇,到底是什么原因让他们死守街头,执著于这种“违法”的创作?“他们是一群失败者,草根艺术家,他们渴望出名,但不得不顾忌到非法的身份,大部分人都是在艰难的处境里挣扎着创作。上瘾,但又备受折磨,这种创造力是许多已经成名的艺术家所丧失的。”

( 短片《Flesh》 )

( 短片《Flesh》 )

“电影就像一头巨大的恐龙,你在周一击中它的头部,周五的时候尾巴还在动。”彼得·格林纳威曾这样指责电影的僵化与缺乏想象力。这位后现代电影大师以60多岁高龄仍念念不忘“解放”电影语言,而Resfest或许真的能为电影的未来指出一个方向。■

( 涂鸦纪录片《Infamy》 )

( 涂鸦纪录片《Infamy》 )