《清明上河图》传世

作者:舒可文从明朝在苏州流传的仿本《清明上河图》到1952年真品的发现,几百年间有关它的真实面貌无人知晓,即使是携着百件书画逃跑的溥仪也不清楚他的藏品中哪一件是北宋真迹。那些流传中的仿本是否模仿的张择端原作也无从判别。1952年,国宝鉴定专家杨仁恺被派去整理东北博物馆临时库房里溥仪携逃的书画,他看到其中有三件同名为《清明上河图》的作品,3件中的一件是仇英的重彩工笔《清明上河图》,并具名款,当他展开其中一件已经被归入赝品的画卷时,他后来在回忆中形容当时他“目之为明,惊喜若狂,得见庐山真面目,此种心情之激动,不可言状”。

之所以能让阅宝无数的杨仁恺先生目之为明,是因为它确实非同以往所见,它的木结构虹桥有别于其他版本上的石桥,人物衣着、民房、铺面的形制都与以往见过的大不一样,写实描绘的技巧出神入化,比孟元老描述开封城的《东京梦华录》叙述得更为概括。但是他没有找到张择端的题款,好在在画的拖尾上有历代收藏者的题跋,最早的题跋署名是燕山张著,“翰林张择端,字正道,东武人也,幼读书游学于京师,后司绘事本工其界画,尤嗜于舟车市桥郭径,别成家数也。按向氏评论图记云,《西湖争标图》《清明上河图》选入神品,藏者宜宝之”。注明题跋时间在大定丙午年。这使杨仁恺先生断定这就是800多年间大名鼎鼎又一直秘不现身的神品。当时消息传出,轰动一时。

1953年,《清明上河图》被送到北京故宫后,50多年来根据它的题跋和历代笔记等资料的多种考证,揭开了它迷离的身世之谜。

五代时西蜀和南唐为网罗画家,先后设立了翰林图画院,那时的画院就有“按月议疑”的研讨会,显然区别了画家和画匠。北宋在平定江南时接受了南唐和西蜀的画院画家,也设立了翰林图画院,并比前代扩大了规模。所谓翰林张择端就是图画院里的宫廷画家。中央美术学院美术史系薄松年教授说,确定他是北宋宣和年间的画家,是根据张著之后的元代收藏者杨准有题跋记,“卷首有徽庙标题,后有亡金诸老诗”。既然卷首有宋徽宗写的题字,说明了它的年代,也说明它原来是收藏在宫廷里。但是宋徽宗的题字在元明之间丢失。

公元1126年,宋钦宗“靖康之难”,汴京陷入一片混乱,有不逞之徒乘着混乱潜入宫禁,偷窃财物,徽宗居住的龙德宫首当其冲,此后《清明上河图》流落民间,1186年,金人张著收得。因图中所画是北宋汴京繁华景致,北宋臣民怀念北方故土,寄托于《清明上河图》,使该画名声渐起。元灭金后,它又被收入宫廷。后来的藏家杨准在题跋里记,在元朝宫内重新装裱时被裱画匠用一个临摹本偷梁换柱地拿出宫,经两道转卖到了一个陈姓商人的手中,他怕惹祸在惠宗至正十一年间转卖给了杨准。明正德年间文华殿大学士李东阳,他跋文题诗,明确把“清明”解为“清明节”。

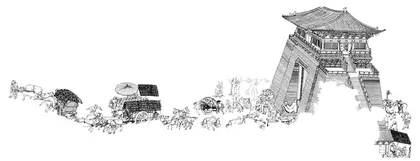

( 在《笔记清明上河图》一书里,赵广超的线描图 )

( 在《笔记清明上河图》一书里,赵广超的线描图 )

此后又经陆完等几家转手,到了严嵩手中。隆庆时,严嵩父子被御史邹应龙弹劾,严世蕃被斩,严府被抄,《清明上河图》再次收入皇宫。关于严嵩如何收得《清明上河图》的笔记有多种说法,有说陆完死后,其儿子急等钱用,便将《清明上河图》卖至昆山顾鼎臣家,后被严嵩父子强行索去。还有的说,陆完死后,夫人把画藏在绣花枕中秘不示人。夫人有一外甥姓王,长于绘画,请求看画,夫人允许他在阁楼上不带笔墨,限时观看,往来数月,王对画中构图布局默记在心,后将全图临摹仿制流传于世,当时严嵩正在四处搜寻《清明上河图》,都御史王得知后,从王某手中购得赝品,献给严嵩。严嵩府上有一装裱匠汤臣,认出画是假货,严嵩寻机将王害死,临摹此画的王某也受到牵连,真品终归严嵩之手。

被誉为明代野史之冠沈德符所著《野获编补遗》中又是另一种说法:严嵩党羽为他搜罗名字画,得知《清明上河图》在已故内阁首辅王鏊家时,便去索购,王家不卖。严嵩府上装裱匠汤臣与当时镇防蓟州的王素有来往,便设计让王把临摹本买来献嵩,又将真情告知严嵩,严嵩窘怒,遂杀王。

明人詹景凤编写的《东图玄览》里记载,从严嵩家抄得的《清明上河图》这一次入宫就不存于世了。说是宫里一小太监得知《清明上河图》很值钱,就偷了去。正当小太监想把画带出宫时,管事的人向他走过来,怕被发现他情急之中便把画藏到阴沟的石头缝里,不想突降大雨。过后当小太监再去取画时,《清明上河图》已经被雨水泡烂了。后来,东窗事发,小太监被杀。此后200余年中,《清明上河图》没有下落。

到清朝时《清明上河图》再现江湖,由乾隆时进士陆费墀收藏。这时图上多了冯保的题跋,被雨水毁时的冯宝时职司理太监,东厂头目。薄教授说这早有定论,《东图玄览》所记之事是真正的盗画人冯保为障人耳目而造的谣言。陆费墀得图后也有矜印题跋附在拖尾上。后被在关中任职的毕沅购得,现今画上有毕沅与其弟鉴赏名家毕泷二人的印记。毕沅死后不久,湖广民众反清,清廷认为是毕沅任湖广总督期间,“教匪初起失察贻误”,将毕家世职夺去,家产也被抄没入宫。清廷将《清明上河图》收入宫以后,嘉庆帝时重新装裱了隔水,现在画卷和隔水骑缝之间有嘉庆年的印章。此后,《清明上河图》一直在清宫收藏。

1925年,溥仪将宫中珍玩字画携带出宫,《清明上河图》即在其中。30年后再度回到故宫后,它已经是博物院的藏品,因此关于它的种种传说和版本才算有了追踪考据的机会。

之所以有种种的疑问也是因为如福科所说的知识生成方式所致。尤其是中国绘画史知识,很大部分是在民间流传收藏和作画特点的演绎中生成。■

薄松年教授答疑

疑:历史上《清明上河图》的版本那么多,一直到1953年北京故宫收藏了这件《清明上河图》之后,台北故宫还根据其所藏版本有专文论证那个版本为真品,故宫现在展出的《清明上河图》是如何从那么多的版本中区分出来,一步步被论证为惟一真品的?

解:有一个很硬的证据,北京故宫这一幅《清明上河图》上的城墙是夯土墙,符合史实,其他版本画的都是砖墙,那很明显是明代的建筑;宋代的虹桥就应该是像画中所画的木桥,史载在开封曾有三座这种木桥,而其他版本上的虹桥都是石桥。另外一个重要的根据就是题跋,其他版本的题跋都是明以后的,而故宫这个版本上最早的题跋是1186年张著所作,那时距1127年北宋灭只有59年,这个时间就像今天我们和张大千、齐白石的间隔。此后在流传过程中作题跋的人也都在近50年的研究中一一被考证出来。说明它是流传有据的。

疑:在人们认可了这个流传有据的考证后,又出现了另一种疑问,其一是对作者的疑问,虽然张著的题跋上说是“翰林张择端”所绘,为什么在宋徽宗年间的《宣和画谱》里没有张择端的名字?

解:这个画谱成书在宣和初期,此画很可能是在成书之后完成,这是可能原因之一;其二,宣和画谱中所记的画家是从三国之后的历代画家,宣和年间能进入这个画谱的画家就很少了,在这些少量的入选者里主要是皇族和太监两类画家,比如,宋徽宗有20多幅画留下来,而当时有很大名气的李唐却没有被记入,太监入选则是因为有掌管画院之便。所以不足以画谱为证。

疑:关于“清明”的所指是什么,它是表示季节的风俗画还是政治清明的瑞应图?画中有持扇子的人,有毛驴送炭,有新酒出缸,甚至有商贩卖西瓜,这些都被认为是秋季的证明。

解:宋代扇子有一个很常用的功能是遮面,而不只是煽风取凉;炭也不仅在冬节取暖,也是餐馆的日常所用;至于新酒,在文献上有酒房每年有两次酿酒之说;在我们仔细看了画上的所谓西瓜后,发现那不是西瓜,是大饼。而且从卞河上行船的方向上看,它们都是从东往西而来,史料上有明确记载,那个时候的卞河,也就是隋渠,每年从清明开航。此外,就名字本身来说,与清明、上河这样的组合同样的绘画还有《七夕夜市图》等,说明这种的题名是宋画的一个普遍的方式。

疑:这幅画有如此多的摹本,除了它的艺术价值之外,还有没有其他原因?

解:大多数还不是摹本,而是伪本,或者说是造本。之所以有这么多伪本,有一个原因是它特殊的流转过程,藏家们都秘而不宣,这些造本作者根本没有见过《清明上河图》原作,只是参照历来文字记载创作的,我们把这些叫做苏州片。苏州人尚风雅,明朝时,苏州古画市场繁荣,也带动了一批专造宋画的伪作,这种伪本就叫做苏州片,《清明上河图》的名气那么大,当然就有不少伪本,这些伪本多是摹仇英的《清明上河图》,可是仇英的也是造本,他知道《清明上河图》的构图形式,但画的是苏州景色,即使这个也不一定就是仇英的真作。台北故宫所藏的乾隆年院本《清明上河图》也是造本,当时乾隆也没有见过真品,是组织画家根据这种流传的传统形式创作的。

疑:去年曾喧闹一时的《清明上河图》补全图的根据是什么?

解:现存的恐怕不是全图,根据李东阳的题跋上说的,前面应还有一段绘远郊山水,全图应是“两丈有奇”,现在的只有528厘米,差4.5尺。在800多年的流传过程中有损坏也不奇怪,纸绢不过千年嘛。但是不是就要补全?没什么意义。■