大明宫遗址:想象与现实之间

作者:王恺(文 / 王恺)

只能提供想象的大明宫遗址

现实中的大明宫遗址只能给你提供想象。

眼前是一大片所谓的城市“贫民区”——哪个城市都有这样的外来人口集中的区域,只是西安北郊这片区域成型较早而已。1938年,花园口决堤后,大批河南乡亲流亡到当时尚属于荒地的城墙北。随着时代流变,越来越多人聚集于此,使这里逐渐成为乡镇。他们不知道自己脚下就是千年前唐朝最壮丽的宫殿群,也是政治中心的大明宫。

1957年,中科院考古所专家断续着来到这里,“那时候叫唐城工作队。”陕西师大的博士生导师王双怀说。带领者是考古专家马得志,当时这里还是典型的关中平原地貌,考古队在初步挖掘下,发现这片田野中的高地龙首塬(当地百姓叫其龙首岗,是他们放羊的闲地)就是当年的大明宫的三大殿之首“含元殿”所在。

“因为要长期挖掘,所以专门留下一支队伍。”王双怀说。到80年代,大明宫遗址的方位和其上的建筑群已基本清晰,与自宋朝就开始的对其考证基本能吻合。“从北宋时吕大防的《长安城图》开始,元明清三朝的著述连续不断,现在的考古发现和那些看法基本一致,考证出所有的宫殿方位时,感觉上和挖掘特洛伊城一样激动。”

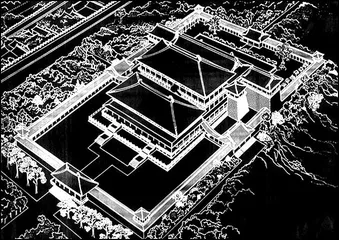

( 大明宫麟德殿复原图 )

( 大明宫麟德殿复原图 )

这些书本上的建筑物一一有了对证,进入宫城的丹凤门所在地现在叫童家巷,挤满了两三层高的民宅,西安市区的居民说这里治安不好,常有帮派打架。走在仍然是乡镇面貌的小路上,碰到的人都还是河南口音。1961年,这里就被国务院公布为全国首批重点文物保护单位,土地上不允许大规模建设,所以几乎看不见高楼和工厂,多的是废品收集站和土黄色的矮小民房。

大明宫遗址曾经控制这里,现在要改变这里。西安市文物园林局副局长孙福喜带几分高兴说:“这里5年后将是全国最大的遗址公园,肯定比圆明园要出名。”

( 大明宫铜铺首 )

( 大明宫铜铺首 )

从已经恢复的含元殿遗址看,此话并非空穴来风。作为大明宫正殿的含元殿是最先被恢复的遗址工程,含元殿是是唐代皇帝举行外朝大典所在,重要活动都在这里进行。虽然李世民最早为了给李渊避暑而建造大明宫,但真正开始进行大规模建造的还是高宗李治和武则天,“他们嫌原来的宫殿潮湿,还有考证说武则天害怕原来的宫殿中有她害死的冤魂缠身,所以匆匆搬来,甚至都没有完全盖好。”他们是含元殿的第一任主人。马得志在他的著作中写道。之后又陆续盖宫殿三十余座。

经修整的含元殿台基东西长77米,南北宽43米,从下面看,与古罗马的一些遗址有几分相似。而修整前,这里只是一个土堆。按照中日和联合国教科文组织专家的意见,这里被披上了一层石头外套。在原来的遗址上加盖了“殿阶基”,使用的是原建筑方法和材料,4年时间才完成,据说可以永久性保护不受雨雪风蚀等侵害。最特别的是两侧的向上龙尾道,没有明清宫殿常见的中央宽道——日本宫殿基本仿照此修建,唐时百官要登上三层高台必从此而上,据载80岁的柳公权就因为登上后气喘不停而被减俸。

虽然具体形制无法求证,但是龙尾道还是铺设了仿唐的莲花纹砖路面。在含元殿遗址上看去,早已干涸的太液池在远处,是属于现“大明宫村”的一片田地。考古发现,当年池东西长500米,离东边宫墙只有几米远,水流出宫的渠道还依稀可见,当年几个版本的“红叶流诗”的故事都发生在这里。

据说这里要恢复成湖泊,重现波光——天宝末年,唐玄宗和杨贵妃来此赏月,但见古木参天,玄宗因此要求在湖边修建望月高台——结果未建好,战乱发生,土堆甚至都还存在。而村子里的高地就是当年湖中央的蓬莱岛,唐宣宗曾在岛上的庭子里,挂满了巨大的蟒皮,使得来吃宴席的大学士在炎暑天气里冷得发抖。他们吃的鱼肉饼不知道要不要仿制——但将来的遗址公园里肯定要销售“唐朝宫廷美食”。

唐朝后期,随着政局不稳,大明宫开始不断受到破坏,先后有六次大劫难。最后一次最为致命:天佑元年(904年)正月,朱全忠要挟皇帝迁居洛阳,“令长安居人按籍迁居,拆屋木,自渭浮河而下。连薨号哭,月余不止”。大明宫也在拆毁其列,之后沦为废墟。

在去年开放的含元殿修复遗址地的售票处非常简陋,因为是临时性质的,售票的保安指着门口刚拆迁的大片空地说:这里就是御道的修建地。修建中的御道有200米宽,旁边还留了100米宽的空地,专门修建仿古商店,出售各种物品。

早在上世纪80年代,西安市就已经在麟德殿遗址上修建了一个小公园,门票迄今为止还是3元,进门后仿佛置身一个乡村的小公园,朴素而狭小。现在公园正在大规模整修,一些民工正把路旁不够高大的树木迁走,要换上更高的大树,“那样出效果”。麟德殿遗址和含元殿遗址将是建设中的大明宫遗址最先开放的部分。“你别看现在是3块钱门票,明年就是130元门票了。”从凤翔来铺石板的民工杨路说。

西安市规划局的领导拿出了大明宫遗址的规划原则,包括长期保护遗址原则、突出唐文化原则、全面绿化原则、有效保护和合理利用结合原则等,规划中还提到了对一些宫殿进行“再现”,以保证遗址保护和旅游观光为一体。

也就是最后轻描淡写提到的“再现”和旅游功能的开发,使得有专家对大明宫遗址的保护开发提出了异议——“别以为遗址‘再现’是合理的,世界遗产保护上根本没有再现成功的先例。哪个国家的遗址保护说要再加盖一个建筑?不要提在遗址上复原整个宫殿了。就拿龙尾道来说,上面铺满砖石,站满行人,对遗址的破坏也是肯定的。”一些文化学者对遗址上所谓的宫殿再现甚至是嘲讽:“弄得出来吗?最多再弄一个大唐芙蓉园吧。”

大唐芙蓉园的前车之鉴

被拿出来做反面教材的大唐芙蓉园实际上是经济上成功而文化上失败的遗址保护案例。

西安市区内最著名关于唐朝的景点是什么?大部分人会告诉你:大唐芙蓉园。这个靠近大雁塔的新建主题公园连续两年成为全国主题公园中收入最高的一个。把真正的唐朝遗迹大、小雁塔都盖过了。

进了大门,看见的是形神都不似唐朝贵妃的范冰冰的大幅剧照,和一切主题公园类似,大唐芙蓉园也因某电视剧而更加出名。除了若干幢仿唐的高楼,一大池人工湖泊外,这里还有大量唐文化的表现物:写满了唐诗的假山;穿着露肩的缀满亮片服装的仿唐舞女,百老汇式的豪华演出每晚在这里进行;堆积的古装照相处,摆满了凤冠;还有就是卖着陕西风味小吃的“唐市”了。

如果仅满足于做一个迪斯尼乐园式的唐朝主题公园也就算了,但大唐芙蓉园偏要以唐文化的代表自居,号称游客可以“领略盛唐时代社会、经济、文化、外交的盛况”。又因为位于唐朝的曲江遗址,所以编纂了一本《曲江大典》,“错漏百出”。王双怀说。他发现的错漏不止这点:芙蓉园中没有芙蓉;大唐乐舞中,剑舞和绿腰舞混淆在一起,讲解员的解说词众多错误,最让他哭笑不得的是唐玄宗的塑像,“像个猩猩”。而众大臣都獐头鼠目——按照唐代制度,大臣在选拔上是有规定的:非美仪者、有气概者不能入选。他不明白花那么多钱搞开发,怎么不能多花点钱请个好点的雕塑家。“要修正这些太容易了,因为记载唐代宫廷生活的著作很多,都有章可循。不需花很多工夫。”他也认识被请去当顾问的唐史专家,“就被请去吃了几顿饭,说话是没人听的。”

“说是要发掘唐文化,但是也发掘得太差了。”王双怀说,明明投资了13亿来建设,“何不花几万块来加强点唐文化研究呢?”

但是这个所谓恢复的唐文化被一般的旅游者大为赞美。站在高达几十米的水泥紫云楼前,旅游者纷纷拍照片,“旅游的低俗化使大众不需要更多的东西了。”西安市文联主席商子庸评论说。以往的西安旅游景点缺乏此类游客参与的节目,按照一般说法,软件做得不好,已经有的文化遗存都和游客距离很远。现在做出一个大唐芙蓉园出来,游客们可以参与进去,“当然就收入大增了”。

据说,一位想在此地取景的中央台导演最终放弃了这里,原因是从任何一个角度看,这里周围的高楼都暴露了所处时代,他觉得很遗憾。但其实周边高楼正是规划者的得意之作。

大唐芙蓉园对于西安市政府的意义远不止于旅游开发,一位深知内情的政府人员说道:“大唐芙蓉园一开发,就把当年的一块‘死地’曲江遗址搞活了,周围的房地产开发节节上升,现在西安市楼价最高的楼盘就是围了大唐芙蓉园一圈的那些,因为环境好啊。这也是当年西安市政府一定要上这个项目的原因。”当年曲江遗址开发论证之时,也有专家提出异议,说是这样一来,曲江遗址就永远消失了,而西安市一位领导曾经说过:“恰恰是让它重新恢复。”

尽管建成后的芙蓉园和唐朝和曲江都关系不大,但是,这个遗址地的开发和带来的效益确实让政府看见了希望:近年落后的西安城市建设和土地开发都找到了新的空间。

重整大明宫遗址背后的现实利益

“大明宫遗址修整好后,比大唐芙蓉园意义大多了。”西安市规划局一位官员这样阐述5年后大明宫所在区域的发展前景。大明宫前的御道和花园将有3公里长,直接通到西安市火车站,乘客出站就可以看见恢宏的大明宫广场。现在的大片陈旧住宅将全部搬迁,“北边的大片土地可以完全盘活”。这里将是房地产开发商的天下。

长期以来,西安市北部发展显然落后于南部地区,即使是按照旅游者的眼光来看,南部的高楼群也和北部孤单的高楼不成比例。按“皇城复兴”计划的最初提议者陕西省社科院经济所的张宝通的说法,要是北边再落后下去,西安市发展就很成问题了。“南边的发展空间已经很有限了,再往南就到秦岭了,本来政府要南迁,后来硬是被我动员了北迁。”他也是西安市政府的参事,经常给政府出谋划策。

他详细分析了西安市现实的地位。“本来西部大开发就是在这里发起的。可是按计划发展的高新产业带和星火科技产业带的说法太不响亮,没法和当年的深圳、上海比。”于是,作为经济学者的他提出了一系列改变西安市城市规划的建议:西安咸阳一体化,政府北迁,最著名的当是“皇城复兴”计划。而这计划是和前两个计划相联系的。

“皇城复兴”一旦成功,政府肯定要北迁,则西安市北部的发展不成为问题了。“北部发展,再加上和咸阳连成一片,大西安市的面貌就出来了,肯定可以成为欧亚大陆桥上的中心城市。”他的计划和说法,无一不和政府的近年雄心勃勃的规划合拍,就在11月3日,西安市花费巨资建设“欧亚大陆桥论坛永久会址”刚刚成立。

“西安的旅游这几年一直滑坡,就是没利用它的资源独特性。”他觉得,西安的旅游文化一直是老套,文化遗存再丰富,不让其活起来也无效果,而活起来的最简单直接方式就是搞“再现”,中国传统建筑物的土木结构完全保存不下来,那干脆再造一个。“那么些学者说什么破坏了遗址,我说,要研究你们就研究去吧,我们要‘再现’,既然西安历史上唐代最辉煌,我们就要多建一些仿唐的宫殿,市集,要让旅客住进去。”

而大明宫遗址公园的建设也是这个“皇城复兴”计划最重要的组成部分,“我们西安历史上唐朝时到了鼎盛时期,后来一直是府城,当然没必要按照明清风格来整修一些建筑,我建议今后所有的古建筑维修和保护都按照唐风来,目的性要强”。

在张的设计中,将来的西安城内完全是个放大版的大唐芙蓉园。“只跑马车,把公共汽车都废了。要是愿意,还可以跑到大明宫过皇帝瘾。”

如果完全按照张宝通的计划,再过若干年后,大明宫和现在城墙里面的西安城会连成一片,也许将成为世界上最为庞大的主题公园。■

“皇城复兴”计划的可能性

西安距唐朝的距离其实很远,这远指的不仅是时间推移,更多的是物质遗存。现存的西安城墙和钟鼓楼等大建筑全部是明清风格,尽管有专家说:明清的城墙里包着的是唐时旧物。唐时遗留至今的基本上就是大雁塔等几个单体建筑。

一般市民如果怀古或忆旧,其实回忆的大多是一个还没有开始城市改造的西安市。家里曾经住在六进的大院子里的商子庸最怀念小时候的坊上生活。“街坊邻居经常来往,到中秋节,家家烙月饼的香味都会传出来。生活非常悠闲。”

而大多数市民不愿意忆旧:因为除公共建筑之外的老房子,基本上在西安市内不存在了,最著名的当属督军府陈树藩的拆毁,最后仅留了迁到小雁塔的一株古树。解放后就开始大规模的城市改造使西安的传统民居基本消失,近年来开始复古,但是基本上以明清风格为主。“而且是明清风格中那些琐屑的东西。”商子庸说。靠近碑林的书院门改造就是那样,本来的朴素风格的北方四合院落全部拆掉,弄了雕梁画栋,“所谓的仿古文化很可怕”。他很害怕现在的“皇城复兴”计划也是这样的东西。

提出“皇城复兴”计划的张宝通被西安市学者们认为是个“土专家”。张宝通依托的观念就是唐城肯定比别的更适合西安,“唐以后没一个皇城像西安这么大,西安搞明清风格永远搞不过北京,为什么不搞唐风格?”他觉得做学者不能书生气,“那些专家研究的东西都没发挥作用。”事实上,也就是张和政府官员的经常接近使“皇城复兴”计划落到了现实中,西安市市长孙清云在偶然场合听到了张的说法,立即将其付诸实施。规划局做出来的方案主要针对老城区约五分之四的面积加上大明宫在内的区域,规划时间最长50年,内容是对老城的历史进行发掘,改造,恢复盛唐雄风。若干年后,这里的人口将迁移出去20万,部分高层建筑将被取缔,交通以步行为主,辅之以电瓶车、马车。

其中建筑风格上,现代的建筑都将有传统屋顶,公共建筑为宫殿式样;而城市主色调将是灰、黄和赭石。“这里将成为一个会说故事的城市。”规划局用一个诗意的结尾来解释规划。

建筑师张锦秋对“皇城复兴”计划还是看好的,她觉得这个计划对历史文化的遗存还是能起到保护作用,她自己设计的陕西省历史博物馆就是“新唐风”的风格。

多数人对“皇城复兴”计划虽然赞成,但没那么乐观。商子庸觉得,城市建筑应该是一本书,应该留存个时代的建筑精品。西安市的问题是传统建筑已经不多,在保护好古遗存的情况下进行“复兴计划”是很好,但要是再造一批新的假古董就没必要了。王双怀说,唐城再造的起来吗?最简单的例子是,唐时建筑不是我们想象中的单调颜色——“那时候留存下来的绚丽的壁画就说明了,唐的时候建筑物有多华丽。”■