悲情总在风雨后

作者:王小峰(文 / 王小峰)

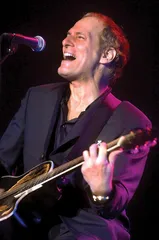

( 迈克尔·博尔顿将用他那沙哑的歌喉对中国观众唱:“告诉我,没有你我将如何活下去?” )

( 迈克尔·博尔顿将用他那沙哑的歌喉对中国观众唱:“告诉我,没有你我将如何活下去?” )

“威猛”、让-米歇尔·雅尔、“洛克塞特”、约翰·丹佛、“空气补给”、比约克、“本垒高手”、理查·马克斯、“迈克尔学摇滚”、艾里西亚·凯斯、里奇·马丁、埃尔顿·约翰、玛丽亚·凯莉、“后街男孩”、“深紫”、惠特妮·休斯顿、诺拉·琼斯、莎拉·布莱曼……

这么一长串的名单有什么相同之处?他们都到中国开过演唱会。虽说欧美大牌歌星到中国演出已没什么太高的门槛,这些响当当的名字,每一次来到中国,都能让他们的歌迷像过年一样在家门口享受到一次欢乐,但是你不知道的是,在那一张张笑容背后,有多少泪水哀愁?但凡承办这类演出的公司,基本上都赔得吐血。

倒也别说欧美歌星在中国开演唱会都不挣钱,至少“洛克塞特”在北京的那次演出票房很好。那是1994年,在此之前,几乎没有什么欧美歌星来中国演出,中国观众对欧美歌星的印象还停留在纸上。“洛克塞特”是一支来自瑞典的组合,他们来中国演出的时候,其实已经过气了。但是,来得早不如来得巧,“洛克塞特”的唱片当时在中国刚刚引进,他们有许多热门歌曲,最主要的是,他们让中国人感到一种新鲜,欧美歌星也能来中国开演唱会。总之,当时就是很多事情都赶巧碰在一起了,结果让他们在北京的那次演出非常成功。“洛克塞特”的成功,让演出商们蠢蠢欲动,看来欧美歌星在中国还是有市场的。

但是他们忘记了,之前约翰·丹佛在北京的演唱会上座率不到五成,之后的“空气补给”上座率极差。那时候欧美歌星来中国演出基本上票房都不算好,很多演出甚至你都无法去评测它的好坏,因为有些演出完全不是按照市场规律操办的。“威猛”1985年在中国的演出很成功,这一点很多给他们写传记的人都要提上一笔:“他们在中国成功地举办了两场演唱会。”不仅仅是政治意义上的,也是影响上的。当时的门票10块钱一张,还送一盘磁带,就算那时候中国人的收入普遍偏低,这个价位已经相当划算了——因为这两个英国帅哥来中国根本不是赚钱的。现在的欧美歌星演出呢?就算你把歌星出过的唱片送上一套外加写真集,也未必能把观众骗到体育馆里。

今年,欧美歌星来中国演出的次数少得可怜,法国歌星帕特里西亚·卡斯看来高估了中国人法语的普及能力;诺拉·琼斯会发现,格莱美奖在中国人眼里根本算不了什么,中国观众一直用很沉闷的方式凝视她那个丰满的臀部。假如不是芝华士给她中国之旅全程买单,承办琼斯的演出公司会死得很难看。

里奇·马丁算是大牌了,而且他是在最走红的时候来中国演出,北京工人体育馆,1万人的座位,看上去坐了七成观众,但是有相当一部分人是像我这样拿着免费门票进去的。假如杜绝免费门票,马丁先生会很郁闷:怎么中国人比我们波多黎各的一个村子的人还少?当红的歌星来中国不行,因为在中国还没有预热,所以没有市场。可是,像惠特妮·休斯顿这样天皇级别的女歌星,在中国预热了都20年了,来中国总会一呼百应吧?照样没戏。有人说,她都快成奶奶了,年轻人不喜欢。好吧,再来个年轻人喜欢的,“后街男孩”总年轻吧,现在的年轻人就是听着这帮人的烂歌长大的,来了,一样没戏。有人又说,“后街男孩”太流行,有钱人都不喜欢这样的。好吧,给你来个另类的,比约克如何?人家为了表示对中国的深厚情谊,连出场费几乎都没要,结果门票也就卖出去三成……反正这么说吧,看上去有票房的欧美歌星,该来的差不多都来了,答案是:没有一款适合你。每一次欧美巨星的到来,就像“泰坦尼克号”一次的悲情沉没。悲情总在风雨后,请相信没有彩虹。这就是残酷的事实。

为什么我们喜欢的欧美歌星一次又一次给我们带来悲情?对不起,你喜欢么?你真的喜欢么?你是那么发疯地喜欢么?当这样的追问逼近终极时,你一定会回答“否”,可惜,那些演出商们没有听到你的回答,他们还在想当然地认为,你们一定很喜欢。

每一次欧美歌星演唱会立项,在进行市场分析的时候,都有想当然地认为这个歌星在中国一定能火,比如像“后街男孩”、惠特妮·休斯顿,你找不出任何证据证明他们在中国没有票房,但是他们就没有票房。

当我们逐渐适应了欧美文化之后,它的神秘就消失了。中国人面对西方文化的态度由好奇变成了暧昧,暧昧的心态是最难捉摸的。对一场演出来说,那就是我可以感兴趣,但是你不要让我付出太大的代价,否则我不会加入进来。欧美流行文化这么多年来对中国人来说一直是隔岸观火,远远看着不错,走近了才发现跟自己没多大关系。这种飘忽不定的心态,哪怕再有经验的演出商,有再好的策划,都摸不透人们到底需要什么。

其实,门票价格、歌星知名度、市场宣传对上座率都会起到作用,但不是决定性的。真正起决定性作用的是现在中国人对待欧美流行文化的心态:它不是我们生活中必需的,即便是我们需要的,但我们更希望以廉价的方式得到。而港台、日韩文化甚至内地娱乐文化的逐步成熟,使中国人在娱乐消费和审美上变得越来越多元,没有欧美那种杀伤力强的歌星登场,我们照样自得其乐。这样的消费者比那些大牌歌星还难伺候。

美国歌星迈克尔·博尔顿12月中旬即将在中国悲情出击,他将用他那沙哑的歌喉对中国观众唱:“告诉我,没有你我将如何活下去?”中国观众会说:“其实没你我们活的不是挺好么,至少还有‘超级女声’。”■