梦回超音速

作者:三联生活周刊(文 / 吴戈)

( 2005年10月10日,日本宇航局在澳大利亚进行了新一代超音速样机的试验飞行

)

( 2005年10月10日,日本宇航局在澳大利亚进行了新一代超音速样机的试验飞行

)

10月10日晨,日本宇航开发机构(JAXA)的新一代超音速客机在澳大利亚西部人烟稀少的伍麦拉试验场成功完成了一次模型自由飞试验。这架11.5米长、4.7米宽的模型由三菱重工制造,被助推火箭送到近20000米高度后同火箭分离,最高速度达到两倍音速(约2000余公里/小时),自由飞行15分钟后靠降落伞落地。

超音速飞行已有58年历史,1947年10月14日,美国空军的查尔斯·耶格尔驾驶X-1火箭试验机首次突破了音障。超音速飞行噪音高,耗油量大,持续地超音速巡航直到近年出现的最先进战斗机才实现。英法联合研制的著名超音速客机“协和”虽然也能持续超音速飞行,但高昂的成本使其长期局限于小规模高端市场,同时因为噪音问题在航线和机场方面受到诸多限制。现有的民航飞机无一例外地采用亚音速飞行。

就在3年前的2002年7月14日,日本在伍麦拉试验场进行了首次超音速客机模型试验。因为过早与助推火箭分离,模型升空13秒就轰然坠毁。今天的模型试验耗资1000万美元,如果顺利,下一步还将进行以喷气发动机为动力的类似实验。

日本的航空业实力不弱,但因一直被禁止进入国际市场,实际自行研制的完整机型很少,与国外飞机制造商合作是日本发展航空产业的主要途径。波音777客机21%的机体由三菱重工制造,最新的787“梦想”客机由日本全面参与研制,空客A380客机也有3%的研发和制造任务由日本企业承担。从1989年起,开发载客200至300人的超音速客机就成为日本政府重要的科技战略目标。今年6月14日,日、法两国的航空工业协会在第46届巴黎航展上签署了未来3年内联合开展新一代超音速大型客机初步研究的协议。

据设想,这种被称为“协和之子”的客机能载客300名,是“协和”的3倍,航程为其两倍,氮氧化物排放减少3/4,噪音与现有的波音飞机大体持平。当它以2马赫(马赫数指真实空速与音速之比,即音速的倍数)飞行时,从东京到洛杉矶只需4小时,纽约到东京只需6小时,从悉尼到伦敦也将从26小时缩短至12小时,计划2020年投入商业运营。日本还成功试验了一种理论上能达到5.5马赫以上的发动机,照此速度飞行,从东京到洛杉矶只需短短一个半小时。

日本预计,到2015年全球航空客流量将达到现在的2.5倍,其中亚洲增长最高。美国印第安纳州珀杜大学的史蒂芬·施奈德说:缩短12小时的跨太平洋旅程将是乘客梦寐以求的,“如果你能使这段旅程在6小时内完成而票价仍能负担,这将是一个庞大的市场”。同时,日本也希望借新一代超音速客机进入世界航空制造业大国的行列。

追逐太阳

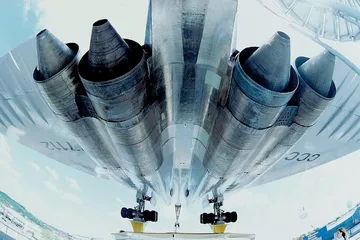

( 图-144的线条充满未来主义色彩

)

( 图-144的线条充满未来主义色彩

)

“协和之子”的出现只是一场世纪传奇的延续。“协和”诞生的60年代,虽然还要用计算尺和数表来计算极其复杂的机翼外形,但即使这样,“协和”至今仍是技术美的典范。借助4台轰炸机发动机改型的加力涡喷发动机,能在17000米高空以2马赫的速度飞行,此时机头和机翼表面温度因摩擦而高达127℃,机尾也有91℃,机舱内壁都能感到发热,由特种耐热铝合金制成的机身会比平时伸长17.8厘米。为防止尖削的机头阻碍飞行员视线,起降时机头会暂时下垂一定角度。

“协和”在商业上瞄准的是跨大西洋商务旅行者。作为惟一能与太阳赛跑的商用交通工具,“协和”如果早上10点从伦敦起飞,到达纽约反而是早上9点,被曾200多次乘坐过它的BBC资深记者大卫·福罗斯特爵士称为“惟一可以同时到达两个地方的方式”。“协和”从巴黎到纽约只需3小时49分,比波音747的7小时30分节省近4小时,最快的越洋纪录是1996年从纽约到伦敦创下的2小时52分59秒。1986年11月8日,英航的“协和”仅用29小时59分钟就完成了45434公里的首次环球飞行。

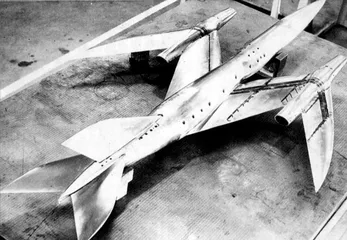

( 战后英国最早设想的一种超音速客机方案采用异类的M形机翼

)

( 战后英国最早设想的一种超音速客机方案采用异类的M形机翼

)

当初英法研制“协和”的初衷是对抗美国的航空技术霸主地位,但其研制成本也是计划的5倍,高达40亿美元,而且每小时飞行需要14小时的维护,每小时耗油25629升,跨洋飞行一次平均每个座位耗油一吨,飞行12000小时就必须耗资1000万美元进行10个月的大修。因此“协和”的伦敦—纽约往返票价高达9850美元,巴黎—纽约商务舱也要8173美元,比同航线其他机型的头等舱贵至少25%。1973年和1979年两次石油危机袭来,“协和”80架的预约订单化为乌有,英航和法航也不得不依靠政府补贴,开辟中东、南美和南非航线都因客源不足而放弃。同时,“协和”严重的噪音污染使大部分国家都禁止其飞越领空,而它中途不着陆就无法横越太平洋。

“协和斯基”

60至70年代的超音速客机热潮与东西方冷战背景下的超音速洲际轰炸机竞赛不可分割,二者都带有军事对抗甚至制度竞赛的意味。为此,大胆“借鉴”是苏联时代的特色之一。1963年,苏联向来访的英国航空大臣朱利安·埃默里展示了一个与保密中的“协和”惟妙惟肖的超音速客机模型。当图-144的模型出现在1965年巴黎航展时,被西方新闻界称为“协和斯基”。

此前法国情报局就发现,苏联民航总局驻巴黎首席代表谢尔盖·帕夫洛夫从一个机场雇员手中取走了“协和”轮胎的碎屑。1965年12月,帕夫洛夫在取走声称是“协和”轮胎新配方时被捕,在他手提箱里发现了“协和”起落架的蓝图。在另一位间谍谢尔盖·法比尤于1977年被捕后收到的密电中,甚至祝贺他获得了整套“协和”蓝图。

( 1969年,图-144在莫斯科亮相

)

( 1969年,图-144在莫斯科亮相

)

苏联人的目标是在终点线击败西方,获悉“协和”原型机将在1969年初首飞后,立即要求图-144在1968年底首飞。经过图波列夫设计局的工程师们轮流48小时连续苦战,1968年12月31日,图-144在莫斯科附近的茹科夫斯基机场升空。图-144在1969年6月5日的首次超音速试飞也比“协和”领先,1983年7月还一气创造了同类飞机高度和速度的12项世界纪录。

但是,图-144和“协和”其实还是有很大不同,它的机翼采用了更简单的双三角翼,有传闻说要打开加力燃烧室才能保持2马赫的速度。经较大改进,1973年初新亮相的图-144在座舱后方创造性地安装了一对较小的鸭翼。这一年的巴黎航展正值波音放弃超音速客机,布尔歇机场连续3天观众超过20万人次,翘首以待图-144和“协和”的对决。6月3日是航展最后一天,在“协和”之后出场的图-144在跑道上空来了几个潇洒的盘旋,但苏联飞行员米哈伊·库兹洛夫并未意识到:上方有一架法国空军的“幻影”Ⅲ战斗机正在悄悄拍摄自己,据说是想了解它的活动鸭翼的使用情况。

( 1973年6月3日,在巴黎航展上坠毁前的图-144 )

( 1973年6月3日,在巴黎航展上坠毁前的图-144 )

直到双方迅速接近,大惊失色的库兹洛夫才机动闪避,却造成发动机空中停车。詹姆斯·奥伯格在他的书中写道:“库兹洛夫在060号跑道上空经过看台时,观众都为它很低的空速捏了把汗。到达跑道尽头时,只见它迅速拉起,以危险的攻角向上急速爬升。‘快拍下来,快拍下来!’一位官员向他的摄影师大喊,‘他爬不上去的!’观众的赞叹也很快变成恐惧,图-144左侧鸭翼齐齐地折掉,猛撞到后面的主翼翼根,油箱破裂,一小股橙色的火焰蹿了出来,飞机轰鸣着一头扎向地面,‘像个箭头一样',一位在场记者心有余悸地回忆道。”解体的图-144坠入一个小酒馆,6名机组成员和8名平民丧生。

法国当然不愿让间谍行为曝光,苏联也急切地需要证明图-144本身没有缺陷,因而双方互做让步,图-144的黑匣子始终未曾露面,法国人声称:“虽然调查发现这两架飞机并没有相撞的危险,但苏联飞行员还是可能受到了惊吓。”所有的报道都显示是飞行员的失误。在后来美国公共广播网一部称为“超音速间谍”的纪录片中,当时的调查委员会主席让·福雷斯捷承认:“协和”得到了上方有“幻影”战斗机的提醒,但图-144却没有。

( 2005年10月10日试飞的日本超音速客机模型

)

( 2005年10月10日试飞的日本超音速客机模型

)

尽管国际形象无可挽回,图-144还是在1975年12月26日投入民航货运。因为发动机安装位置和机体设计问题,图-144客舱内的噪音比“协和”大得多,只被用于莫斯科和哈萨克斯坦首都阿拉木图之间仅2896公里的货运和邮政航线,很快便告中止。由于事关国家体面,1977年11月苏联民航又极不情愿地将它投入同一航线的客运,但只能勉强维持每周一班。虽然载客量比“协和”多40多人,速度也稍快,最高能达到2.4马赫,但图-144油耗更高,航程更短,尤其是座舱噪音乃客机上前所未有,有的乘客感觉是要上太空,据说机上免费赠送耳塞。1978年5月23日,首架图-144D货运型因机械故障在迫降时坠毁,不到一周,图-144就进行了最后一次,也是第102次客运飞行。在客运航线上,图-144一共只飞了50多个来回,载客3194人,与“协和”累计载客250万人无法同日而语,但单程票价居然只要82卢布。在没有航空公司使用的情况下,图-144却生产到1984年,包括一架原型机和5架货运型在内共制造17架。从1996年11月到1998年初,一架改装的图-144LL又为美国NASA完成了32架次超音速客机研究性试飞。

真正的难度

1962年,美国NASA开始了SCAT(超音速商用运输机)计划,目标是研制3马赫运输机。从1952年起就在悄悄研究跨大西洋超音速客机的波音公司提出了最大速度2.7马赫、机长达96.9米的变后掠翼方案——波音2707-200。当波音1966年战胜类似“协和”的洛克希德L-2000方案,获准开始研制时曾乐观地预计:生产型1974年投入运营,到1980年更大的型号将有700〜1000架的市场。

很快,现实迫使波音不得不降低技术难度,虽然原型机于1969年9月开工,但1971年初参议院就在石油危机和国内对噪音污染的一片抗议声中,对已经消耗30亿美元的超音速客机亮起了红灯,使之成为美国第一次主动退出的一场技术竞赛。直到1976年5月24日,纽约才允许“协和”降落。

此后,美国和欧洲超音速客机相关技术的研究都没有沉寂,但一直没有正式研制,关键取决于对市场的判断。1994年,法、德、英三国开始了欧洲超音速客机(ESCT)的论证和预研,设想能载客250座,巡航速度2马赫,航程1万公里,而耗油量比“协和”少两倍,2020年后服役,但该机的研制需要约150〜200亿美元投资,其中60〜70亿用于研制可变循环涡轮风扇发动机。这种发动机巡航效率能提高20%,重量也要轻1/3,既能在起飞时降低噪音,又能在亚音速机动飞行时改善效率,在跨过音速时提供最大推力。俄罗斯图波列夫设计局也从90年代初开始设想图-144的改进型图-244,目标是载客300〜400人,航程10056公里,速度接近2马赫。

90年代末,NASA组织了庞大的HSR(高速研究)计划,试图研究速度2.4马赫的300座民用运输机,但1999年初波音评估后认为:这样的飞机在经济上将无法承受。2001年3月波音曾打算耗资100亿美元,研制速度0.95马赫 (1131公里/小时,比现有多数客机快15%),航程达到16668〜18520公里的“音速巡航者”,服务于点到点直达航线,但最终在2003年1月放弃,转而研制以效率见长的波音787。

显然,大型超音速客机的前途取决于经济性和环保技术的突破。90年代末,美国国防部开始了QSP(安静超音速平台)计划,希望2006年能试飞一种试验机,既能使速度超过2马赫,又能在陆地上空超音速飞行时大大减弱音爆,航程接近11112公里,从而为实用的超音速巡航奠定基础,打破美国和欧洲多数地方禁止民用飞机超音速飞越的坚冰。2003年8月27日,一架机头像鹈鹕一样的F-5E战斗机首次在飞行中验证了低音爆技术。2005年5月,NASA兰利研究中心又开始了为期5个月的“音爆减弱”计划,最终将研制出另一种“音爆减弱”验证机。英国剑桥大学与美国麻省理工学院也希望利用独特的飞翼和发动机顶置设计,进一步降低飞机噪声。不过随着正在重新定位的NASA不断削减航空研究预算,以开发民用超音速运输机为目标的“超级十家联盟”(Super 10 Alliance)计划将被迫取消。有趣的是,这一轮削减节省的资金将用于加速能在大气层内突破10马赫的X-43研究机的后续研究,但后者的用途将是天地往返而不是民航客运。

从公务机开始突破是超音速客机的另一条道路。从80年代末开始,俄罗斯苏霍伊、图波列夫设计局,法国达索公司和美国湾流公司都提出过洲际航程的超音速喷气公务机方案。根据对潜在市场的评估,最大速度1.8马赫的机型虽然能用7小时50分从洛杉矶飞到香港,或从伦敦到布宜诺斯艾利斯(包括1小时降落加油),但主要挑战仍在于,能否证明节省3〜4小时的收益能抵消高达7000〜8000万美元的飞机价格。

面对日本雄心勃勃的超音速客机计划,美国有人担心:“5年后会不会有文章把日本的航空产品与美国的相提并论,就像现在把丰田和通用、福特的汽车相比一样?”日本此次试验消耗的1000万美元也许只是NASA一周的零花钱,日法合作的初步研究每年也只投入区区184万美元,因而5年之内恐怕难见分晓。但如果假以15年的时日,当空中旅行真正进入超音速时代时,在新一代超音速客机的竞争中占有一席之地,应当是极具战略价值的一招棋。■ 梦回超音速