告诉你一个真实的迪伦

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

被误解的迪伦

一本美国摇滚历史书在评价迪伦时写道:迪伦是平庸的歌手,不错的吉他手,出色的口琴家,优秀的作曲家,天才的词作者。当今最红的摇滚乐队“酷玩”在接受《滚石》杂志采访时也承认:“我不是一个好的词作家,鲍勃·迪伦才是。”如果你问大多数美国人,他们会告诉你:迪伦是一个严肃的艺术家,他的歌词很伟大,很深奥。

马丁·斯科西斯并不完全认同这一说法。他导演的这部长达3个半小时的纪录片第一次向人们展示了迪伦真实的一面,并澄清了很多人对迪伦的误解。

误解一:迪伦是个民歌手,喜欢老民歌——错。其实迪伦从很小的时候起就决心要当一个摇滚歌手。他在音乐上受到过很多人的影响,但看了这些人的演出片断你会发现,他们都是各自领域里比较与众不同的那个人。后来迪伦之所以选择了民歌,绝对不只是因为他喜欢老民歌,而是因为民歌(而不是摇滚乐)是当时美国歌坛最反叛的声音。迪伦在一次接受电台DJ采访时特别强调说,他唱的不是“民歌”,而是“现代歌曲”,原因就在这里。后来迪伦舍弃民歌,和“垮掉派”交朋友,继而再投入摇滚乐的怀抱,原因也都是一样的。这种转变不是背叛,而是对自己内心的忠诚。

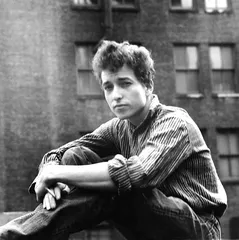

误解二:迪伦在纽约一鸣惊人——错。迪伦21岁的时候就写出了《答案在风中飘》,绝对是少年天才。可是,刚到纽约的迪伦在很多方面其实都不成熟,他还没有找到适合自己的演唱方式,模仿痕迹严重。写歌也仅限于写歌词,旋律都是盗用现成的老民歌。哥伦比亚唱片公司老板哈蒙德之所以签下迪伦,并不是看中了他的才华,而是《纽约时报》上的一篇乐评,以及他的相貌!是的,从当时的录像片断可以看出,年轻时的迪伦长得很帅,嘴唇厚,鼻梁坚挺,眼睛大而有神,很有偶像明星的潜质。迪伦在哥伦比亚出版的第一张专辑只卖了2500多张,只因录音花费极少,这才勉强被留了下来。

误解三:迪伦是个抗议歌手——不完全对。这个评价大概只有在1962〜1963这两年里是正确的,因为从1964年开始迪伦就和抗议民歌划清了界限。其实,迪伦自己承认他当初最大的理想是进西点军事学院!即使在他做“抗议歌手”的那两年里,迪伦的地位也很奇怪,因为他并没有得到左派民歌权威们的认同。看看他写的歌词:答案在风中飘⋯⋯那些左派领袖们要的可不是捕风捉影的东西,他们要的是实实在在的行动纲领。于是迪伦被当时所有的民歌唱片公司拒绝了。有意思的是,片中迪伦承认自己并不觉得《答案在风中飘》有多么好,却对《像一颗滚动的石子》用尽了所有赞美之词。这首歌最有名的一句歌词是:那是种什么感觉/你无家可归/你默默无闻/像一颗滚动的石子。左派抗议歌手们怎么会喜欢这样悲观的歌词呢?他们需要的是催人奋进的,给人以希望的颂歌。

误解四:《船进港的时刻》是一首抗议种族歧视的歌——也对也不对。迪伦参加了1963年华盛顿广场反种族歧视大游行,马丁·路德·金博士就是在那天发表了著名的演说《我有一个梦》。迪伦受邀演唱了《船进港的时刻》,琼·贝兹为他伴唱。可贝兹在这部片子中承认,迪伦写这首歌的原因并不那么高尚:一次两人一起去一家旅馆,已经成名的贝兹受到热情的接待,可迪伦却被旅馆门房拒之门外。迪伦一气之下只用了一个晚上就写成了这首歌。不过,这件小佚事恰好说明了迪伦所写的那些抗议歌曲之所以优秀的原因:没有发自内心的愤怒(不管原因是什么),是无法写出好歌的。从这个意义上说,这首歌恰恰是最好的抗议歌曲。同理,迪伦虽然只做了两年抗议歌手,可他却是抗议歌手中最成功的一个。因为他的歌超越了种族和派别,他抗议的是人世间所有的不公平。

( 1963年,迪伦和贝兹在新港爵士音乐节合作演出 )

( 1963年,迪伦和贝兹在新港爵士音乐节合作演出 )

误解五:迪伦是个淡泊名利的人——错。迪伦从小就是一个名利心很重的人,而且他追求名利的欲望比别人更加强烈。他没成名以前喜欢谎称名人,甚至不惜编造了很多故事以丰富自己的履历。为了学习前人的老歌,他不惜从朋友那里偷唱片。他曾经不打招呼就擅自使用其他歌手的编曲。他曾经在演出完后打电话给演出经理,询问“是否有歌迷在后台门外等我?”迪伦最终成名靠的并不是灌唱片,而是创作。因为那时美国健全的版税制度让歌曲作者获得了比普通歌手更多的财富。迪伦的出版商阿蒂·莫格尔在片中承认,他才是迪伦成名的最重要的原因,因为是他主动把迪伦写的歌曲拿给其他歌手去翻唱,不但让迪伦成了名,而且挣到了很多的钱。迪伦的经纪人艾伯特·格罗斯曼是圈中公认的挣钱高手,迪伦的所作所为很多都与此人有关。千万别以为民歌是“纯洁”的,著名的民歌组合“皮特·保罗和玛丽”就是格罗斯曼一手造出来的,本质上和F4没有任何区别。

误解六:迪伦从不理会听众的反应——错。所有的美国摇滚史书都会提到1965年新港民歌节,迪伦首次在观众面前玩起了插了电的摇滚乐,引起台下一片嘘声。可据一个女歌手回忆,迪伦在那次演出完大家开庆祝派对时一个人坐在角落里一言不发。女歌手走过去试图邀请迪伦跳舞,迪伦却回答说:我可以跟你跳舞,但我的双手都在燃烧!片中还展示了迪伦后来在英国巡演时和朋友们的对话,可以看出迪伦对观众的反应越来越不在乎了。从那些娱记们傻里傻气的问题,以及歌迷疯狂的举动中不难看出,迪伦的这一转变到底是因为什么。

除此之外,这部片子还收录了很多珍贵的影像资料,肯定能让迪伦迷大呼过瘾。比如,你想知道迪伦的那次英国巡演被人骂成“犹大”,迪伦是如何反应的吗?(给我狠命地弹,越他妈响越好);你想知道当年唱片封面上那个挽着迪伦手臂的美女现在怎样了吗?(老了,但仍然极富魅力);你想知道迪伦在英国巡演途中是怎么把贝兹气走的吗?(迪伦回忆道:我也许做了件错事,但在爱情和理智面前,你无法兼顾);你想知道《像一颗滚动的石子》当初是怎么录出来的吗?(你会吓一跳的)。不过,最有趣味的一段影像应该是迪伦在大街上面对两块广告牌大玩即兴组合的文字游戏,从中你可以看到一个淘气而又才华横溢的真实的迪伦。

好玩的东西太多,要讲的事情太复杂,绝对需要一个技巧高超的叙事者,把所有这些影像资料有机地组织起来。斯科西斯就是这样一位叙事大师。

其实这部传记电影早在5年前就准备好了。影像资料很早就有人开始了收集整理的工作。经过多年的说服,迪伦也终于答应拍这样一部片子。迪伦的经纪人杰夫·罗森录制了十几个小时的访谈资料,采访对象除了迪伦外还包括很多迪伦的老朋友和老战友,比如琼·贝兹、艾伦·金斯堡和迪伦前女友苏姗·罗托洛。万事俱备,只欠东风,这个东风就是马丁·斯科西斯。

这个拍过《盗亦有盗》和《飞行家》的导演是一个资深乐迷,曾经担任过音乐纪录片《伍德斯托克》的副导演,也曾经拍过一部关于迪伦伴奏乐队的纪录片《最后的华尔兹》。罗森在2001年的时候就找到了他,可他那时正忙,直到2003年才终于空出档期,开始审看这些原始资料。斯科西斯没有另外采访任何人,而且故意在整个剪片期间不和迪伦见面。迪伦对斯科西斯也很放心,给了他100%的权力。

从最后的结果看,斯科西斯很好地完成了任务。他采用了倒叙的方式,以迪伦1966年在英国的巡演为主线,将迪伦的过去穿插其间,让观众得以不断地比较迪伦成名前后的状态,那种巨大的反差营造出的戏剧张力使得这部电影自始至终都能吸引观众的注意力。

按照斯科西斯的理解,这部片子有两条主线,都是由迪伦自己的话引出来的。第一,迪伦在后来的访谈中这样评价自己的艺术成果:“我发现了前人没有发现的东西,进入了一个从来无人涉足的艺术殿堂。”斯科西斯用了大量篇幅试图说明迪伦为什么是独创性的,他的独创性究竟是从哪里来的。任何想要从迪伦身上学到点什么的人都应该认真看一看这部电影。

第二,也是斯科西斯最具创意的主线,就是那个源自迪伦歌词的标题:无家可归。在片子的开头,迪伦说道:“我出生的地方离我最终想去的地方很远,可惜我不记得那个地方在哪里了,所以我这一辈子一直在寻找那个属于我的家。我其实没有什么野心,我所做的一切都是在我回家的路上自然而然地发生的,没什么大不了的。”而在影片的结尾,被无休止的巡演折磨得筋疲力尽的迪伦说道:“我哪儿也不想去,我想回家。”

影片止于1966年那次车祸,只有这样极端的方式才让迪伦终于能够休息一段时间,养足精神继续寻找回家的路。那么,后来迪伦找到回家的路了吗?观众不用等到这部片子的续集就能知道答案。斯科西斯在PBS的访谈中说,他不认为迪伦能够找到回家的路。不过他也承认,也许对于迪伦来说,“家”就是他在多年的创作生涯中不断制造出来的新东西。

斯科西斯一直对“家”这个主题情有独钟,他前阵子导演的一部有关布鲁斯的纪录片名字就叫《感觉像是回家》。其实,和迪伦一样,他自己也一直没有找到属于自己的家,所以他说:“当你最后死去的时候,你也就终于回家了。”

做一个无家可归的艺人,那是一种什么感觉?是否真的像一颗滚动的石子?■ 迪伦