翼龙·Pterosaurs

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

10月6日,《自然》杂志刊登了中科院古脊椎动物与古人类研究所汪筱林、周忠和与巴西科学院亚历山大·凯尔勒和戴奥真尼斯·坎普斯共同撰写的一篇论文。研究人员在中国著名的辽西热河生物群中发现了两类新的翼龙化石。它们分别与欧洲晚侏罗世的原始翼龙类群和巴西早白垩世桑塔纳组的进步翼龙化石有很多相似之处。联系到此前在辽西发现的至少13种不同的翼龙化石,这就暗示着热河生物群可能拥有世界上多样性最丰富的翼龙化石层位,并很可能是翼龙种群交流的关键地带。

或许是为了突出两块化石的重要性,研究者将其命名为杨氏飞龙(Feilongus youngi)和布氏努尔哈赤翼龙(Nurhachius ignaciobritoi)。这两个名字颇有来历。杨,指的是中国古生物学界的传奇泰斗杨钟健,早在上个世纪60年代,他便研究了中国的第一件翼龙标本——新疆出土的魏氏准噶尔翼龙化石。布,则是巴西著名的古生物学家伊格纳萧·布里托(Ignacio M.Brito),巴西古生物学的奠基人之一。至于努尔哈赤和飞龙,你完全可以把它当成科学家中如今颇为流行的小幽默——化石出土的地方,当年曾是后金王朝(即后来清朝)的龙兴之地。遥想一下1.2亿年前空中主宰与400年前一代天骄的微妙联系,倒也是件蛮有意思的事,至少,很有历史感,很东方。再与手边详述翼龙发现历史的《翼龙插图百科全书》(The Illustrated Encyclopedia of Pterosaurs)对看,别具一种趣味。

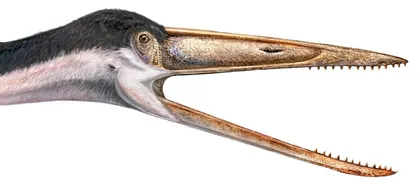

由新翼龙的命名,不能不想起翼龙这个名字的由来。翼龙,Pterosaurs,从字面上看,很容易让人误以为是“带翅膀的恐龙”。对于一个了解点儿古生物学历史的人来说,如此称呼翼龙,感觉很有些像是一个人说“我叫李小毛,所以我爸爸也姓李”。目前已知最早的翼龙化石大约在1767年至1784年间被发现,比人类首次发现恐龙早了近半个世纪。1801年(或1809年——这取决于你看的是谁的书),居维叶就已经给翼龙命名,而恐龙(Dinosaurs)这个不贴切的说法直到1841年才由理查德·欧文提出。更何况,在从三叠纪晚期到白垩纪晚期这漫长的1.5亿年中,翼龙和恐龙一者称霸大地,一者傲踞长空,分庭抗礼。居然弄到如今提起翼龙先要拿恐龙来打广告,实在是奇哉怪也。

第一块翼龙化石的发现者是曾经当过伏尔泰秘书的意大利学者科利尼(Cosimo A. Collini)。那时,他正在帮助德国选帝侯卡尔·铁欧德(Karl Theodor)建立私人的自然历史博物馆。在很长的一段时间里,科利尼并不知道这块来自索伦霍芬的化石是哪一种动物,曾经怀疑它生活在海洋中,或属于鸟和蝙蝠的过渡产物。(是否觉得上面的地名听上去特别耳熟?没错,索伦霍芬就是那个出土过始祖鸟的德国著名化石采集地,但实际上,这里出产翼龙化石的历史更悠久,种类更丰富,更为专业人士所称道)直到1800年,斯特拉斯堡的让·赫尔曼(Jean Hermann)给住在巴黎的著名解剖学家和古生物学家乔治·居维叶(Georges Cuvier)寄去了自己画的一份翼龙复原图,才引起这位年少气盛的贵族学者对这块化石的兴趣。看过科利尼关于翼龙化石的论文后,居维叶再一次发挥了自己只要看到一颗牙齿或颌骨,就能描述出动物的样子和性情、并能准确分类的天才。1801年,没有看过标本的居维叶发表论文,猜测翼龙为一种可以飞行的爬行动物,它那类似于蝙蝠或鸟类的翅膀,实际上是前肢的第四指加长,并以翼膜与后肢相连。这些全都经近代的进一步古生物学研究而得到证实。此后,他还将此种生物命名为翼手龙(Pterodactyle)。这个词直译过来的意思是“会飞的手指”,个人意见,实在比现在通用的Pterosaurs贴切形象得多。

在这个故事里,还有个蛮有意思的细节。赫尔曼寄给居维叶的论文和复原图从来没得到发表,但2003年,巴黎国立自然历史博物馆公布了居维叶档案中的这部分材料。人们这才发现,原来他还曾试图说服居维叶,中国古籍中记载的凤凰,很可能就是翼龙一脉。古诗中有云,“凤凰从东来,何意复高飞”,莫非,说的却是热河生物群里的翼龙吗?■