溽暑熏蒸漫思量

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

( 穿过你的幽深岁月的我的眼 )

( 穿过你的幽深岁月的我的眼 )

在马来西亚的马六甲,老城区里最为古风盎然的街道边,触目容易看见的多是华商惯住的店宅。这种住法,我们在国内的南方旧城里偶或也会遇见,底下一层是铺面,楼上是住家,不然就是前店后家的格式。其实以前东南亚的原住民还另有更属特色的一种建筑类型,村落里的茅屋kampong,在经历过华商的繁荣时期后已经被店宅取而代之。于是,店宅后来就成为这里最突出的本土建筑遗产了。

东南亚被殖民的历史很久,直到上世纪80年代中期,这个地区才完全脱离了殖民统治,各自成立起独立的共和国。既有着如此漫长的西方宰治历程,那里的文化中混杂着的西方元素也就更加纠缠纷繁。在当代的城市生活中,所谓“香蕉”那黄质而白章的西化人群,更容易把自己与这个地区的本土特性疏离开来,以一种身处故乡的异乡人眼光,看待着热带溽暑熏蒸下的东方风情,随之竟有了隔膜带来的奇异审美情致。

马六甲的旧城区里有一家古老的华商店宅,早已人去楼空,惟剩下个楼壳子孤零零地瞌忡着。谁让它临在了城市街道的边上,自然是不能听任它就如此荒芜下去,总归会有人来打点整理,于是有一位正当盛年的建筑师真就动起手来。

这一个宅子所占据的地块,充分地显示出城市临街土地的珍贵,其面宽与进深之间的比例恨不得达到了1∶10,是一处庭院深深的狭长宅院。位于左邻右舍的夹缝间,被挟持着,它的两道边墙也就勉勉强强地坚持呆住了没有坍塌。但是,除此之外,原来的老房子还剩下的,即使是断壁也不多了。这残破景象,其实是给建筑师留下了近乎一张白纸,可以随意大刀阔斧地施展想象。

要在这么好玩的地段上设计一个家,无论是全新的西式现代做派,还是望之俨然的重重深院,都自有许多前例可以借鉴,都可以做得十分的精到。

( 栖在树梢高度的冥想之居 )

( 栖在树梢高度的冥想之居 )

除非这位建筑师还不甘心于此。

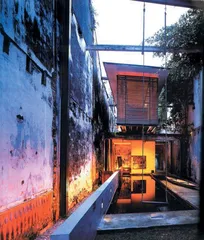

在深而狭长的院子里,盖完了新的建筑以后,居然还剩余着深而狭长的院子,热带浓密的绿阴越过邻居家的墙头探身过来,遮天蔽日的,益发衬托出这个院子的幽深内敛。

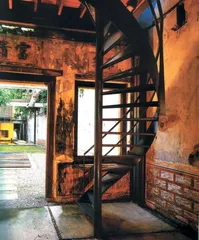

( 旧时履痕俱在,一架旋梯犹如闯入幻境的唐突的现代人 )

( 旧时履痕俱在,一架旋梯犹如闯入幻境的唐突的现代人 )

要做成这种效果,新盖的建筑面积要小,以求把这块地上的建筑密度维持在很低的水平,当然是不二法则。而且这还不够。

在热带地区,于房子近边的地方做出一个水池来,是很古老而经济的降温措施,但这个院子里原本并没有现成的旧池子。建筑师在院子半腰略偏的位置上掘出小池一泓,静谧无波地映照着没有人影的院落。它不但与人若即若离,与天空若即若离,与院子里的建筑若即若离,且与墙也是若即若离。离墙些许距离留出了仅容独步的卵石小径以外,这池水几乎把整个院子的宽度占满,让前后两层建筑隔着水面相互观望着,那种疏离的意味比先前更浓重起来,而池畔一架粗疏的木条秋千,侧对着一只搁浅的微型独木舟,则分明是有意在造作着弃园的张致了。

(

后园同样是荒芜,同样是空

)

(

后园同样是荒芜,同样是空

)

前面说到,与邻居之间相贴的隔户墙是旧年留到如今的。这墙在燠热潮湿的年月揉搓下,已经变就了水墨大写意。雨水流淌的痕迹和斑斑霉迹涂在风化剥落的衰朽表面上,由不得人看见了不发愁这两道墙的可靠程度。为了防止它们当真倒下来,原先就有人在两墙之间撑起了简陋的木头横枨,好歹先支应些年。而这一次新建房子,建筑师居然并不把这些草率应付的木料拆除,而只为这两边的墙另外再加上了工字钢的支撑,摆明了易朽就是他欲在院子里营造的环境气氛。

摇摇欲坠的双墙之间,水池子拦腰截断了贯通的院落感,那么,新的建筑怎生自处?

新住进来的主人,大概真个是位心平气和的人,其低调恰如一句古诗:唤作主人原是客,知非吾土强登楼。那古时候写诗的人是真正独在异乡为异客的,可这院子的新主人则是谦和地在自家的产业上也只以过客自居,仿佛只在替什么更深的渊源暂且守候着。因此,他的新房子绝不铺张,只有最基本的生活空间,而且非常退让地都缩在远远的角落,认定了这院子里的空旷才是真正的主人,而他不过是个门房罢了。

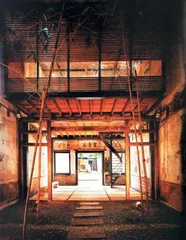

新房子的厨房和卫生间,为着方便起见,还是按照常规被安排在了临街的位置上,简单地排布而已,一点花巧都没有。借用了原来老宅的旧墙隔开了街上的嘈杂,这一节新建的部分最触目处只不过多添了半面如同画框一般的橙黄色实墙。它面对院子里的水池,略略偏过一边站着,分明成了一面景窗,更拉开了餐厨这些琐屑俗事与院落之间的距离。在餐室最靠院里的一面墙上,有一架陡峭的小楼梯通向楼上,是主人的卧室所在。直线条的构型里,生活状态的设计也被缩减到最简单,床铺直接就是地板高起一阶而已,全无装饰的室内,只好给人用来冥想和闭关。与这素淡相配的,照理说该是封闭斗室的感觉,何况卧室本来就是全套功能中最隐秘的部分,可是,它却用了整个家里最通透的材料手法:卧室的四面皆透,如一只以细木条框成的方盒子,居在院子的上方,从餐室那一段旧结构上悬挑得远远的,临空蹈虚地悬在了水池的上面。地板下面密密排列的木肋起着结构支撑的作用,同时也和卧室四面的木栅呼应着形成了一个完整的整体意象。它就像一只鸟笼似的,在树梢上自在着,可到了夜间掌灯时分,它却又变作了烛照水面的灯笼。

隔了水,在院子的另一端,旧房子正厅上的旧门楣还在,字迹漫渍尚依稀可辨,虽然这一截房子也已塌得只余下了这门楣所系的那一道墙。借这道旧墙为边界,起居室上了楼,把个楼下的空间剩在了遗迹的定格中。一旋钢转梯玲珑地穿透楼板,把人带到楼上去,同样是细木栅托了玻璃的形式,而把地板底下换成了落实的旧房基,这起居室就显得单是透亮而已,并不和卧室一样悬得玄乎。除了利用门外的露台给了起居活动一个与天地接近的机会,更有一角意外的空间:它的后身距离院子的后墙还有几米,恰好被圈出来种上竹子。俯首看几竿瘦竹寥落着,不如苏州也不如京都的造园精致,可是配着非简即残的新旧建筑元素,这示意般的后园却刚刚好。

想到东南亚,大概最容易把它想成是春节时飞去中暑的度假胜地,这未必是我们所独有的偏见。椰风海滩鸥鹭忘机,这里最鲜明的讯息,让外人容易看见的就是其气候,而热带气候也超出其他那些政治文化诸般因素,是这一片地区最容易达成的共同特征。热带天堂的形象频频亮相在旅游海报里,逐渐变成了一个符号,直接牵扯到了繁奢的消费。无论是美丽的海滩,还是乡野的原始小茅屋,都进入这繁奢消费的飨筵中,变成了一味热带香料。心目中事先换好了异域游客的猎奇眼光,东南亚的建筑个性难免沾染上一层自我妖媚化的地区主义特征,无意中成为旅游消费链条上一个主动为之的环节。因此,它们的“本土风格”,虽然运用着本土的建筑材料和本土的传统工艺,貌似与质朴的原生态民居一脉相承,骨子里却早就升格成了富裕的西化生活中上等的休闲甜品。

正是出于这样的原因,我们看到的马六甲店宅改建才会做成了这副模样。它的各个角落都做出精心的残缺之美,倒好像前些年里张艺谋电影为人所诟病的,拿东方的贫穷落后迎合西人。它的漂亮看似不经意,其实处处都是费心费力地装扮而成,让人乍一看不免惊艳,仔细回味,却觉察出脂粉气来。

设计这个房子的建筑师,算是新加坡年轻一代建筑师中的翘楚,他的专业经历也和这个地区的当代建筑有着同样的血统:年过四十的陈志键(Chan Soo Khian)其实出生在马来西亚的槟榔屿,所受的建筑训练完全是美国出品,他于1984年在华盛顿大学获得艺术学士学位,复于1987年获得了耶鲁大学的建筑学硕士学位。在美国的名牌建筑师事务所里历练几年后,1995年,他在新加坡创办了SCDA(Soo Chan Design Associates),其吉隆坡分部则是开张在2003年。在全球化的大背景下,以他曾受过的优秀的专业训练,他可以没有文化滞碍地把热带风土用作手中轻易拿捏的商业原料,材料的色彩、质感以及新旧对比的张力,都是大学里惯用的技法,无非变换一下施展时所用的本底子罢了。■