演员赵丹

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

( 赵丹在福建林区写生 )

从赵凤翱到赵丹

一个叫做赵凤翱的16岁少年和他的好友施春瘦一手创造了赵丹。因为“赵丹”将是上世纪30年代那个穿着丹红色大衣,站在学校礼堂的舞台上,敞着衣襟,慷慨激昂地念诵“让暴风雨来得更猛烈些吧”的学生领袖;而与这个穿丹红色大衣的形象相比,那个来自江苏南通的上海美专学生“赵凤翱”是多么的平庸无常。

上海和30年代成就了赵丹。只有在上海,这个穿丹红色大衣、热衷于学生运动的17岁男生才能遇到田汉。这个人有着和他相似的经历:在日本留学的时候,他看到,一位歌舞伎演员在舞台上自杀。那一刻深深震撼了他。田汉带领赵丹进入“左翼剧社联盟”领导下的“上海业余剧人协会”。“左联”对赵丹充满了吸引力:他们是红色革命家和波希米亚艺术家的混合体。他们相信自己在追求真理、像一个真正的英雄那样发表演说、抨击时事、同情弱小;他们蔑视财富和权力,过着一种充满激情的浪漫不羁的生活。赵丹为这种生活着迷,很快成为了他们中最坚定的分子。他拒绝了父亲的援助,和同学王为一、徐韬三人共同租了一间破旧的小阁楼,所有的生活用品都是共享的,赵丹的弟弟赵冲回忆说,那时的赵丹:“头发也不剪,衬衫的领子长时间不洗,都是黑的,就用丝巾一扎。不洗袜子,没有袜子穿了,就光着脚穿皮鞋。”电影《十字街头》中,赵丹饰演的“老赵”和他的伙伴们,一见面就亲热地打对方的脑袋,没有钱买黑皮鞋,就用墨水把皮鞋染黑的场面,正是发生在他们生活中的真实细节。

赫尔曼,这个导致娜拉出走的人标志着明星赵丹的诞生,也为赵丹一生的悲剧埋下了引子。这是1934年,导演章泯邀请赵丹参加话剧《娜拉》的排练。在赫尔曼面前,刚刚进入剧协的赵丹感到困惑,他不知该怎样表现这个中产阶级男人,他把他演成自私自利的恶棍。但他很快发现,他演成了一个“逻辑混乱的怪胎”。于是,他知道了一个叫做斯坦尼拉夫斯基的苏联人。是章泯把他介绍给了赵丹,章泯为赵丹念了斯氏的一段话:“演员要绝对相信自己角色所做的一切都是极其合情合理的:我只能是这样,不能是别样⋯⋯”赵丹从此成为一位“方法派”的信徒:强调演员的内心感受,通过了解角色的个性和环境,体会角色的动机和内力。“方法派”的训练方式与他的童年记忆产生了奇妙的呼应:在老家南通,他溜到后台,看见犹如宗教仪式的一幕:演关公的演员焚香静坐,紧闭双目,运气养神。古老京剧的启示和方法派的技巧帮助他战胜了赫尔曼。1935年,《娜拉》在上海的金城大戏院公演,赵丹一举成名。当时,和他演对手戏的女演员,叫做蓝苹。

10年之后,另一个叫做马龙·白兰度的美国青年,在纽约接触到了“方法派”。方法派成就了美国50年代最精彩的表演:即兴、很本色、很神经质。这表演的灵感源泉是借助戏剧人物宣泄内心的愤恨。

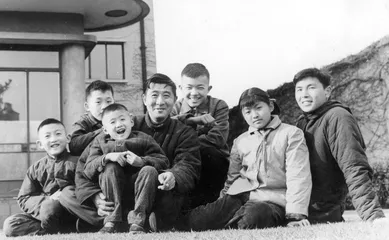

( 赵丹在寓所前同孩子们合影 )

( 赵丹在寓所前同孩子们合影 )

1979年,赵丹逝世的前一年,日本电影学者佐藤忠男来中国见赵丹,他问赵丹:“《马路天使》里的表演从哪里学来的?”赵丹说:“刘别谦和卓别林。”

30年代是赵丹一生中最美好的时光,他有钱、有朋友、有名声。《娜拉》的成功为他带来了《十字街头》的片约。《十字街头》上映之后,赵丹每月的薪水是80块大洋,在当时的上海,一担米的价钱不过是3块大洋。但是赵丹依然永远两手空空。赵冲形容他:“早上打扮得整整齐齐地出门,一边口袋里装着白手绢,一边口袋里装着钱。晚上回来的时候全都没有了,被朋友们拿走了。公司发了钱,朋友们就在红房子西餐厅开好几桌,赵丹来付钱。”所以赵丹照旧会光着脚穿皮鞋,当时上海的小青年们不明就里,纷纷效仿这种装扮,光脚穿皮鞋一时成为风尚。这个快乐、慷慨、不羁的赵丹,从《十字街头》和《马路天使》中仿佛还可以看到。

( 《李时珍》(1956年) )

( 《李时珍》(1956年) )

白兰度曾形容自己后期的很多角色简直像在梦游,如果片商给他同样数目的钱,让他扫地他也干。但是赵丹终其一生,都在为碰上一个好的电影角色而孜孜以求。

1973年春天,赵丹从上海提篮桥监狱假释回家。孩子们见过他以后,都躲在后楼小屋里哭,对黄宗英说:“爸爸不可能再演戏了。”半夜里,熟睡中的黄宗英被他的自言自语、自问自答惊醒了:“我不敢打岔,不敢开灯,以为他在梦游。等他安静下来,我叫他,说:‘你睡着了吗?’‘我醒着。’‘那⋯⋯你想说话,就把我或孩子叫醒说吧,别自己跟自己说话,怪叫人害怕。’他说:‘习惯了。我担心失去说话能力,就不能再演戏了。’”

一个演员,脑子里只有电影,到底是坏事还是好事呢?现在想起来,赵丹一生中最好的朋友之一、已经93岁高龄的老导演王为一还会黯然神伤:“那时候想法太单纯了。”他指的是1939年起,赵丹在新疆的5年牢狱之灾。

1937年,战争打断了明星赵丹的波希米亚生活。他随着“上海演剧救亡三队”,沿京沪线做救亡宣传工作,下乡之前,赵丹接受的表演理论体系来自斯坦尼,而表演所模仿对象,则大多是好莱坞明星。一方面,这是当时的时尚,另一方面,他冲动热情的天性,与中国人习惯的委婉细腻实在是相去甚远。《十字街头》中,老赵满含激情地一拳击碎隔在他和爱人小杨中的竹木板壁。老朋友王为一说,那完全是赵丹的动作。在十里洋场的上海,观众们认为这是“洋派”。

那时在苏州农村演出,张庚改编了个独幕剧叫《秋阳》。讲东北农村的一个老庄稼汉,这天一个作战受伤的义勇军,逃到他家的场地来。日本鬼子搜捕他,结果这儿子在日本人的欺骗下说了出来,受伤的义勇军被鬼子抓走了。父亲大义灭亲,亲手把儿子打死。赵丹扮演父亲。谁知一开幕台下就乱了:“到我亲手枪毙儿子时,我觉得内心的矛盾、痛苦、心理过程饱满极了!但台下还是吵。最后我声泪俱下、声嘶力竭地演,还是不能使台下安静,甚至还夹杂着小孩子、妇女的笑声⋯⋯”演出结束,后台忽然吵了起来,有好多农民一定要到后台来看“外国老头”。

在自传中,赵丹说:“这一刺激对我极大,这也才使我猛醒原来自己已经学得不像中国人了。也是此后为我一生追求民族演剧体系,埋下了种子。”

赵丹希望像斯坦尼那样,系统地建立民族表演方法,演出更像中国人的角色。但当时战前相对自由的拍片环境已经没有了。1939年,王为一要出版他的剧作,与生活书店的史枚有所接触。史枚告诉他新疆正需要人去拓荒,并介绍了一本杜重远所著的《盛世才与新新疆》以及一些《新新疆画报》。王为一和赵丹看了书和画报,“以为新疆那是一个平静的‘无党派’的,和平、民主、自由的天堂”。

然而,命运跟他们开了一个大玩笑。一切与赵丹所设想的相反。1939年,赵丹没能去苏联学习斯坦尼,而是被滞留在“新新疆文化运动委员会”演出了《战斗》以及《新新疆万万岁》等宣传话剧。

在新疆,赵丹的天真与热情让他陷入了绝境。1939年8月,盛世才投降国民党,赵丹被捕入狱。这一段历史对于天真热情的赵丹究竟起了怎样的作用已经不得而知。在自传中,赵丹用“外表变得理智而深沉,内心却越来越热烈沉迷”一句带过。但是黄宗英始终不能忘记,1948年,在电影《丽人行》中,赵丹饰演的革命者章玉良被押上囚车时,他转头看了一眼押送他的士兵,那眼神让黄宗英感觉到彻底的冰冷。

在赵丹的演艺生涯中,《丽人行》是一部特殊的电影。它并不是40年代赵丹最出色的影片。那时他被公认为出色的角色是《乌鸦与麻雀》里的“小广播”,肖老板。但是《丽人行》中赵丹所饰演的革命者章玉良的所有遭遇,却一一应验在了赵丹身上。《丽人行》中的男主角章玉良,因参加革命而被捕入狱。出狱后,妻子却已经另嫁他人。这是赵丹与第一任妻子叶露茜的真实故事。1945年2月,赵丹从新疆返回上海,妻子叶露茜已经改嫁他人,儿子赵茅被送到了孤儿院。而1967年,“文革”开始,赵丹被蒙住眼睛送往上海一座监狱,赵丹发现,那正是当年《丽人行》实景拍摄的地方。

黄宗英说:“赵丹是天生的电影演员,入戏对他来说似乎是一种本能”,但对赵丹而言,戏和生活之间的界限真的那么清楚么?1964年,电影《烈火中永生》关机,剧组的人欢呼庆祝,只有赵丹情绪阴沉,因为当时他还是一个“革命者”。他爱过两个女人,叶露茜和黄宗英。爱上叶露茜是因为舞台,当时王为一和叶露茜在舞台上扮演情侣,下台以后,赵丹怒冲冲地冲着王为一就是一拳,说:“谁叫你吻她!”1947年,他和黄宗英相识于片场《幸福狂想曲》,最后一个镜头拍摄结束,他忽然像孩子一样对黄宗英说:“我不能与你分开了。我再也不能没有你了。我要你做我的妻子。”他一生中最无法投入的,反而是赵丹自己。黄宗英说,每次影片上映,需要他本人和观众见面时,他不自在,发愁,着急:“唉,赵丹该是什么样的?赵丹该怎么走路、说话?想到我只是赵丹,两只手都不知搁哪儿好⋯⋯”

对于赵丹来说,演戏不是生活,而是宗教。1945年2月,他从新疆监狱出狱,家人问他在狱中怎样度过,赵丹说:“我在想戏,想我拍过的每一个电影镜头。”1973年春,他从上海监狱假释回家,黄宗英问了他同样的问题,赵丹说:“我想戏,没人打搅我时我就想戏。齐白石的电影剧本在我脑子里已经分好镜头了。山坡下,奔泉、溪流、短笛、牛群,牧牛的孩子们站在牛背上过河,小白石⋯⋯当然,还想着演鲁迅、李白,还有阿Q、黄省三⋯⋯”他还说:“如果再让我去演许云峰,我会演得更好。”

像普通人一样逝去

他没有能得到再次演许云峰的机会。事实上,在人生余下的7年,他没有得到演任何角色的机会。黄宗英说,那几年,想得太厉害,赵丹就在纸上画蒙太奇镜框解馋。

这一切,是因为《武训传》么?“武训”像是命运给他开的又一次玩笑。

1945年2月,刚刚从新疆死里逃生的赵丹病倒在重庆,在医院里,他看到一本《武训先生画传》。这个行乞办学的山东老人让赵丹失声痛哭。当时,他刚刚演完出狱的第一部片子《清明前后》,失败让他想放弃做演员的念头。但是武训让他有了重新开始的勇气。武训是赵丹一生中耗费心血最多的角色。50年代,一天,赵青与弟弟赵茅、父亲赵丹闲坐,无意中聊起父亲对哪一部电影最满意,赵丹叹口气说《武训传》。为了演武训,赵丹在武训家乡冠县长住,交了三个朋友:庄稼人、武训师范校长的小儿子和一匹小骡子。赵丹在自传中说,这是为了让自己也能变成那个善良、淳朴、诚实的人:“只有在自己完全统一、完全负责地和谐生活着的时候,才能体味到武训的精神,了解他的行动。”1996年,赵青到冠县去,冠县的老百姓告诉她,赵丹当年在这里,穿戴着武训的破衣、手持铜勺在街上行走,老百姓以为是武训再生。在电影中,武训拿大顶、挨打的镜头,不用替身,全部由赵丹自己完成。赵青说,她当时吓得哭了:“他们是真打你啊!”可是赵丹说:“不真踢真打,哪里有真实感啊。”

《武训传》1951年上映。上海百货公司大楼从最高层到最低层,都被电影的巨幅广告所覆盖。然而,一篇《应当重视电影〈武训传〉的讨论》和江青的《武训历史调查记》让这部电影成为禁片。

某种意义上,《武训传》宣告了赵丹自由艺术创造的结束。他一生中最后的30年,都笼罩在武训的阴影之下。60年代,他得到一个扮演鲁迅的机会,他像为武训做准备一样准备着演出这个角色。他留起了鲁迅式的胡须,把自己的卧房布置成鲁迅卧室的样子,用毛笔模仿鲁迅的笔调写文章,穿起鲁迅的长衫上街买菜、打招呼。当年,上海人人传说,在公车上见到了鲁迅,其实那是赵丹。《鲁迅传》筹备了13年,赵丹为鲁迅准备了13年,胡须留了又剃,剃了又留。然而,由于一位领导看了剧本后说,“《武训传》的幽灵又出现了”。赵丹终于没能演成鲁迅。

对于赵丹来说,没有演成鲁迅是一个巨大的打击。因为《武训传》之后,赵丹急需一个能让他全面发挥演技的角色。而他只能演《林则徐》、《李时珍》、《烈火中永生》甚至《青山恋》这样的“革命角色”。关于这些电影中赵丹的演技,电影界一直有很多争论,“演技是否过火”成为争论的焦点。秦怡回忆,第一个提出赵丹的戏有点过了的,是《林则徐》中那个演义律的演员,他是捷克人,是中央戏剧学院的留学生:“当时他提出,有好几场戏,赵丹演得过了。让我去提。但是我觉得不合适,没有去提。样片完成了,赵丹看了样片,就提出自己有几场戏演得太过了,说:你们为什么不给我提出来呢?”

1977年,“文革”结束了。北影厂导演严寄洲说,那时,赵丹一见他,就捶他的肩膀:“拍片子拍片子。”赵丹最后一个准备扮演的是周恩来。1977年,北京电影制片厂的厂长汪洋请他演《大河奔流》里的周恩来。赵丹说,周恩来是他的恩人,他一定要演好他。赵丹是圆脸,周恩来是方脸,为了“形似”,他请牙科医生在两腮里塞近填充物。试装后走在厂区,见到他的人都震住了。然而,他还是突然被换了下来。代替赵丹的是王铁成。

王铁成目睹了让赵丹心碎的那一天:“那时候他8点半就去化妆,11点半才化完妆,试完镜头,看着镜子里的自己迟迟不肯卸妆。”没有人忍心通知赵丹被替换的决定,最后,赵丹自己拿了一个包,悄悄地走了。后来,王铁成才知道,他没有立即回上海,而是在北京一家小旅馆里住下,自己喝了二两酒。

回到上海的赵丹彻底崩溃了。赵青回忆,那时,他把自己蒙在被子里,大声地哭。而从前,非常注意自己在孩子们面前形象的赵丹,从来不会在他们面前做任何失态的举止。从此以后,他不再提“演戏”这件事,开始画画。有一位到访的老友无意中提到演戏两字,赵丹说:“现在,画画是我的主业。”

1980年,赵丹在医院的病床上,在家属的哭声里离开了世界。这位65岁的逝者一生中拍了40部电影,其中,1933年到1949年有32部,而1950年到1965年只有8部。1977年“文革”结束时,他曾那么喜悦地说:“我快饿死了,我快憋疯了,哪怕是一个没有台词的群众也好,我要演戏!”他曾希望自己能够像一个演员那样告别人世:拍完最后一个镜头,在摄影机关机前倒下去⋯⋯■ 赵丹演员