电影外的莫索特

作者:王星(文 / 王星)

后来才慢慢发现喜欢《虎口脱险》(La Grande Vadrouille)的法国人其实也不少。在一个路易·德·费内(Louis de Funes)影迷的网站上,居然有一份《虎口脱险》实际拍摄地点的路线图。不过,如果想按部就班地依照电影中的路线实地周游一圈很有些困难。巴黎市内的动物园、歌剧院、土耳其浴室(实际上是巴黎的大清真寺)尚且好说,出巴黎后的路线却是一团混乱。沿着巴黎至里昂方向的铁路线或公路是不可能找到南瓜砸摩托一场的实景的,因为那场戏实际上是在里昂西南方向的特鲁耶赫峡谷(la vallee de la Truyere)公路上拍摄。倘若真从这个方向去位于法国中部的“环球旅馆”,与其说是“大逃亡”倒更像是“大进军”。待到油漆匠和指挥扮成德国兵出来“遛狗”时,场景重新南偏到了地中海沿岸的蒙贝利埃(Montpellier),但两人被捕却是在中部勃艮第地区的一座小桥上。滑翔机机场其实是在普罗旺斯地区的蒙德(Mende),从那里出发、如果“该死的风”多吹一阵、他们能降落在阿尔(Arles)的斗牛场上。

总算有一个地点还能与电影中完全对应,那也是我当年就铭记在心的一个地名:莫索特(Meursault)。“莫索特”这一地名在《虎口脱险》中出现的频率几乎超过“巴黎”,光是那德国上校就操着典型的上译厂腔调在地图前把“莫索特”念叨了三次,随后油漆匠又点着火柴对着那行专门给了特写镜头的地名念叨了两次。就这样,我也念叨着“莫索特”上路了。

过了拍摄修道院医院场景的博内(Beaune),再往西南走5公里左右就是莫索特。可惜,正如网上那份路线图所告诫的一样:想到环球旅馆去品尝德国军官蛋糕甚至住上一夜是不可能的,因为环球旅馆虽然确有其景,但并不在莫索特,而是在莫索特东北方向的诺耶赫(Noyer);那里如今也不是旅馆,只是一处近乎被废弃的老房。油漆匠点火柴照出的“Meursault”地名一段甚至也不是在莫索特拍的,那块路牌其实是摄制组临时安装在莫索特西北方向的韦泽雷(Vezelay)的城墙上的。诺耶赫与韦泽雷都位列“法国100个最漂亮的村镇”之中,诺耶赫甚至还有“联合国文化遗产保护”的招牌。除了酒,莫索特没什么招牌,但我还是最想去莫索特。

在莫索特过夜,是从网上预约了一位Chouet太太出租的客房。法语中“chouette”一词意为“猫头鹰”,Chouet太太的先生的全名偏偏又是Noel Chouet,听起来几乎就是“圣诞夜的猫头鹰”。尽管早就知道这一地区酒窖遍地,但把车停在“猫头鹰”家门前时还是不免吃了一惊:原来这家的正业是经营酒窖,而且已经有了近200年的历史。一路追寻《虎口脱险》而来,没想到和电影中大胡子队长一样,不期而遇地又进了酒窖。猫头鹰太太为人开朗热情,隐约有些环球旅馆老板娘的风范,而她先生却有些拘谨。听说我们是因那部电影而来,猫头鹰太太先是有些惊讶,继而咯咯笑着建议:“你们一定要去看看市政厅。”

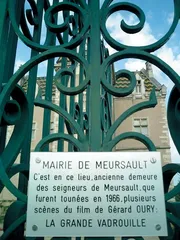

身为莫索特的市长想必很烦。找到莫索特的市政厅后,首先就看到市政厅广场上停着辆德国来的旅游大客车,从车上下来的德国游客人手一架相机,对准市政厅频频拍照。也难怪,莫索特的市政厅正是《虎口脱险》中所谓德军指挥部的拍摄地。尽管屋顶已经重新铺过珐琅砖、而且整个建筑比电影拍摄时扩建了一些,但仍然能看出当年的样子。走到近处,正门入口楼梯旁的地窖口位置也与电影中完全一致,只不过从电影中看当时那里还只有一个窗口,如今已经打通成一扇门。正门上着锁,扒着窗户往里看,没有看到大厅,只见一个旋转石梯直通楼上。听说电影中德军指挥部的内部场景是在巴黎的摄影棚中拍的,看来确实如此。回身再看看,那车德国游客已经走了。

( 莫索特市政厅及“艺术”旅馆 )

( 莫索特市政厅及“艺术”旅馆 )

莫索特的旅游办公室就在市政厅旁边。我们进去询问电影中另几处场景的具体位置,负责接待的姑娘一听《虎口脱险》便笑着断言:“你们肯定是Chouet太太家的客人。”接着解释说猫头鹰太太已经给她打过了电话。按照她的指引,左转右转,终于又找到一条小街,在那里拍摄了救火车冲向市政厅一段;然后是一座小桥,油漆匠一行赶着马车冲出市政厅后曾经过这里。反复与播放器中存储的电影对照,场景确实无误,只是那两段场景在电影中闪得太快,从未给我留下过印象。说到那座小桥,其实长度不足10米,更像是马路跨过一处排水渠的拱起部分。柏油桥面边有供行人走的铁架辅桥。天色近晚,莫索特与《虎口脱险》有关的地点似乎也不过如此,于是干脆停下来扶着栏杆上看桥下的死水。小城很静,偶尔有当地车开过,过桥时多半会稍微减速。也许是因为要过桥,也许是看见外地人新鲜。

当年把德军指挥部的外景定在莫索特,据说是出于两个考虑:一是这里的市政厅门前有足够开阔的广场,这在法国中部小城中颇为少见,但对于拍摄极为方便;二是莫索特距离雷诺车厂生产消防车的总部不远,当时只有那里保存了最多的二战期间的消防车。再一个潜在的因素或许就是酒,听说以莫索特为外景地颇合那大队长演员的脾气,那家伙算得上英国的法国葡萄酒迷。既然如此,下一步我们至少可以去找酒。

( 莫索特市政厅门口说明当年为《虎口脱险》外景地的牌子 )

( 莫索特市政厅门口说明当年为《虎口脱险》外景地的牌子 )

仔细看电影中德军指挥部的外景,会发现指挥部右侧有座略矮的建筑。那房子如今还在,是家名为“艺术(Les Arts)”的旅馆兼酒吧兼餐馆。餐馆的露天部分就在“指挥部”旁边。市政厅进不去,坐在旁边捧杯勃艮第红酒顺便张望一下也算有点就着白水、偶尔抬头看看挂在头顶的腊肉的感觉。店里的人恐怕是接待观光客多了,言语举止间都带了巴黎侍者的程式化味道。菜单上无非是勃艮第的几大特色:牛肉、公鸡、蜗牛,点定后才注意到比周围几桌客人点单的速度都快了不少,原来到这里就餐的基本都是外国游客,其中又以操德语的居多。一时间气氛未免有点凝重,好在头顶的灯光忽然明暗了几下,私下里很想像电影中那样叫喊一句“战争时期”。

酒菜上齐。虽然没点什么价格昂贵的陈酿,但那瓶酒已经堪当电影中那句台词:“是好酒!”毕竟是2003年的黑比诺(Pino Noir)。据说黑比诺这种葡萄适合生长的地区极为有限,而且好年份与坏年份的差异极大,2003年正是所谓“好年份”。微醺之际,听邻桌小心询问我们桌上放的可是中国烟,诧异之余才想起邻桌这位老先生刚才仿佛一直在用德语、法语、英语四处聊天。细问一下,发现原来是荷兰人。按他不失谦虚的说法:荷兰人都是语言天才;当然,他还不会中文。

( 莫索特市内曾为《虎口脱险》外景的小桥 )

( 莫索特市内曾为《虎口脱险》外景的小桥 )

点上支中国烟,老先生的兴致愈发高了,兴致盎然地说起他最得意的经历之一:到波尔多地区出差一星期,得到对方送的一箱St. Emilion好酒作为回报。此次到勃艮第,自然也是闻着酒味来的。听着他一板一眼说法语的腔调,总觉得不久就会出现“法兰西是个伟大的民族”这样的台词。

回到猫头鹰太太家时其实并不算晚。晚上10点,在巴黎不过是一夜热闹的开始,但猫头鹰家已经大门紧闭。有些忐忑地叫开门,发现猫头鹰太太并没睡,说是还要等另一对比利时年轻房客回来。留意看看楼上,图书室的灯亮着,想来是她先生独自在楼上看书,因为楼下的电视开着,而茶几上还摊开放着我们送给猫头鹰太太的中国旅游画册,显然是她独自守在楼下。问过我们去了哪些地方,猫头鹰太太热情地请我们再喝几杯。原以为要借机推销她家的酿酒,没想到拿出的是她爷爷一代自制的烈酒,说是她自己藏下的珍爱之物。

胡乱闲聊间,偶尔也会想起下午在莫索特街巷间见到过的一位老人,他站在门口,见我们捧着地图四处张望,仿佛想来搭讪,但最终只倚着门框问了声好。回到巴黎,我才明白自己为什么会记住这个景象:加缪的《局外人》的主人公就叫莫索特(Meursault)。当时我想的只是我第二天要去韦泽雷、要去诺耶赫、要去找环球旅馆。我没预料到后来会看到曾经有人在韦泽雷拍下一个老妇人的照片、评论说她让他想起加缪的《局外人》,而那时我会明白:莫索特其实就是莫索特。■ 莫索特电影