中国日本 110年的若干片断

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

( 1945年3月,东京大轰炸后,日本天皇裕仁巡视灾区现场 )

甲午战争能够避免吗?回到具体的历史场景,李鸿章的信心可能比我们想象的要大得多。

《龙旗飘扬的舰队》一书的作者姜鸣细勘那段时间日本的外交文书,推测直到开战最后一刻,李鸿章对自己用外交手段将密布的战云消退的能力,没有怀疑。极其有趣的是,李鸿章的信心,竟源自他的“私人外交”。

改变中日两国历史走向的甲午战争,起点的事件因素,均与朝鲜相关。

朝鲜“反对党”——开化党领袖金玉均,自“甲申事变”(1884年)后流亡日本,10年之间,他对日本政府拯救朝鲜的梦想已趋幻灭,尝试着与清政府驻日公使、李鸿章之子李经方及汪凤藻联络,表示“欲见李鸿章,讨论东亚之未来”。与此同时,朝鲜政府的杀手已经潜入日本。1894年3月27日,金玉均及其同伴乔装日本人乘船抵达上海,第二天下午,金即被朝鲜杀手枪击身亡。韩国电视剧《明成皇后》对这一事件的描述并未越出历史范畴:杀手与金玉均尸体被运抵朝鲜,朝鲜这边是“欣喜若狂”,而日本那边,则在东京举行大规模悼念,指称金之死系中国政府策划,要求“对华宣战”。金玉均的尸体运回朝鲜不足两月,东道党的农民起义军占领了李氏王朝的老家(1894年6月1日),全罗道首府全州。6月3日,朝鲜政府正式向中国发出乞援书。

看起来,这两桩“外国事件”只不过是李鸿章漫长宦海生涯里微不足道的小片断,最初时候,从史料看,一切均按部就班,但结果却远远出乎李与清朝廷意外。

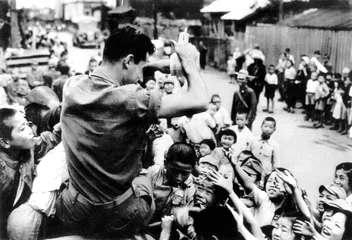

( 1945年,美军进驻日本以后也带来美式的物资生活,丰盛的牛排、巧克力、啤酒、香烟等等,让生活困顿的日本百姓羡慕不已,图为一大群孩子争向一名美军军官要东西,这张十分有名的照片,反映了战后美日两国的关系 )

( 1945年,美军进驻日本以后也带来美式的物资生活,丰盛的牛排、巧克力、啤酒、香烟等等,让生活困顿的日本百姓羡慕不已,图为一大群孩子争向一名美军军官要东西,这张十分有名的照片,反映了战后美日两国的关系 )

是否派兵进入朝鲜?日本政府先通过翻译郑永邦,再通过日代理公使杉村会见“驻扎朝鲜,总理交涉通商事务”的袁世凯,力劝中国出兵。李鸿章的犹豫——派兵是否会引发列强特别是日本的干涉——被袁世凯打消了,袁在电报里称,日本“志在商民,似无他意”。无须爬梳史料,很快李鸿章、袁世凯即明白他们钻进了日本人的陷阱。李鸿章的出兵之念,得到了光绪皇帝的认可,6月12日,清军1200人在牙山一线登陆完毕。16日,日军7000人在仁川全部登陆。

颇具戏剧性之处在于,清军登陆完毕前一日,朝鲜政府与东学党达成休战条款,起义军已于6月11日退出全州。无论清军还是日军,抵达朝鲜的原因已经消失。13日,袁世凯即与大鸟圭介会谈双方撤兵事宜,日本无意退兵。双方正面冲突似乎在所难免。

( 李鸿章 )

( 李鸿章 )

没有意外,袁世凯请“厚集兵力”,李鸿章拒绝。总署电询,“我应否多拨(兵力)以助声势”,李鸿章再拒。了解内幕的刘声木解释李鸿章的选择,“(李)久知淮军暮气甚深,海军又属新练,厌战主和,原属不得已之苦衷”。下属与总署的申求,不能动摇李鸿章的决定。但李退让选择,让原已脆弱的清廷权力平衡再次被打破。最初的时候,慈禧担心自己的寿诞被中日战争延误,所以支持李鸿章的主张;但是,光绪皇帝却不认可李鸿章的选择。

这一段恩怨的演变,吴汝纶观察的结论是,“朝中不信李相,颇有意摧折之。然军事棘手,君臣之间亦在危疑”。光绪与李鸿章,君臣“危疑”,这是李无法回避的现实。稍后,甲午战败,李鸿章被令和谈,曾邀“翁师傅”一道去日本议和,翁立即拒绝:若我以前办过洋务,此行必不辞。今以生手办重事,怎么行呢?胡思敏《国闻备乘》中那段翁李见面绘声绘争的记录,后来被史家反复引用——翁见鸿章,即询北洋兵舰。鸿章怒目相视,半晌无一语,徐掉头曰,“师傅总理度支,平时请款辄驳诘,临事而问兵舰,兵舰果可恃乎?”翁曰,“计臣以撙节为尽职,事诚急,何不复请?”鸿章曰,“政府疑我跋扈,台谏我贪婪,我再哓哓不已,今日尚有李鸿章乎?”翁语塞,归乃不敢言战。

( 伊藤博文 )

( 伊藤博文 )

李鸿章的退让,从已经公开的清廷档案看,光绪不仅不认可,甚至非常生气。光绪先降旨李鸿章,就“如何及时措置”,“妥筹办法,迅速具奏”。李复奏,先说海上交锋没有胜算,又说陆军出境,“则处处空虚”。光绪责问,“究竟海军所练之兵各有若干?”李鸿章回应说,如果出境作战,则必须备饷征兵。无奈之下,光绪7月11日决定给李鸿章拨款300万两。

中国通赫德观察当时的清廷,“现在中国除了千分之一的极少数以外,其余999人都相信大中国可以打败小日本”。很不幸,李鸿章属于那千分之一者。甲午战败后,李鸿章赋闲在家,总结自己的过往,选择曾国藩孙女婿吴永为自己的宣说对象,对于北洋海军:

( 1894年,甲午战争黄海大战中的日本舰队 )

( 1894年,甲午战争黄海大战中的日本舰队 )

我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破犹可敷衍一时。如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决不定里面是何等材料,即有小小风雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾对付。乃欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料,何种改造方式,自然真相破露,不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?

众多史料表明,李鸿章真正倾向的选择是“外交”而非“战争”,是“以夷制夷”。

( 王政复古昭令 )

( 王政复古昭令 )

李鸿章最先选择的调停对象是俄国公使喀西尼,然后是英国。

结果,失望。李鸿章的外交努力,赫德说,“讨了老大一场无趣”。

梁启超评价李鸿章,“李血气甚强,无论若何大难,皆挺然以一身当之,未曾有畏难退避之色”。李在重重压力下的外交努力,显然不仅在联络俄英这样被众人注目的方面。细致检索相关密电,李鸿章的“私人外交”,大概轨迹是这样的:7月12日,也即光绪决定给李鸿章拨款300万两准备打仗,并驳回李鸿章倾向的“撤兵”之策的时候——皇帝的命令显然没有阻止李鸿章的行动,李秘密通过其幕僚伍廷芳拜访日本驻天津领事荒川已次,告知对方他对处理朝鲜问题的态度,显然荒川感受到李鸿章和总理衙门坚持双方先从朝鲜撤兵再开谈判的立场并不一样。14日,荒川报告陆奥,伍廷芳和罗丰禄被李鸿章秘密授予了谈判的使命;15日,荒川再次报告陆奥,李似乎倾向同意陆奥的一些原则来解决朝鲜问题。伍廷芳告诉荒川,“李能够解决朝鲜问题而无须考虑北京的态度”。但是,陆奥16日的回电,要求李“通过适当公认的渠道传达给日方”。这对李鸿章而言,显然是一个难题,荒川报告陆奥,李鸿章倾向和平解决,但很难“通过公认的渠道”。22日,李鸿章作出了硬性选择,派其幕僚罗丰禄进入日本领事馆,秘密通知日方,李决定派他作为秘密特使,到东京见日本首相伊藤博文。李要求日本政府保证在秘密特使到达东京前,在朝鲜的日本军队不要采取敌对行动,并要求日方对这一建议立即答复。同一天,荒川在伍廷芳安排下,到盛宣怀的天津海关道衙门密谈,盛在会面中告诉荒川:中国军队派往朝鲜是为了做样子而不是为了打仗。

一般外国使臣回忆那个时代的清廷,都称中国有两个外交部,一是北京的总理衙门,一是天津的北洋大臣衙门——这即李鸿章的个人外交部。这固然是当时的现实,但李鸿章这次如此重大的外交尝试,而且是在光绪皇帝已经明确“主战”的背景下操作,已经远远超乎常理之外。在甲午年代,这种越过皇帝、军机处与总理衙门的选择,“简直不可想象”。

很难说这是李鸿章一时性起率性而为。苑书义寻找出一份甲午战败后,李鸿章赋闲在家时的生活方式描述,“(仍然)保持在军营养成的习惯”:午间饭量颇大,无非山珍海味之类。饭后还要喝一碗稠粥,饮一杯清鸡汁,过一会再饮一盅以人参、黄芩等药物配制的铁水,然后就脱去长衫,短衣负手,在廊下散步。除非遇到严寒冰雪,从不穿长衣。散步时从走廊的这一端走到那一端,往返数十次,并令仆人在一旁记数,当仆人大声禀报“够矣”时,就掀帘而入,坐在皮椅上,再饮一盅铁酒,闭目养神,仆人给他按摩两脚,很久才慢慢睁开眼睛,对守候在一边的幕僚说,“请诸君自便,予将就息矣,然且勿离”。随即上床午睡一两小时。当仆人通报“中堂已起”之后,幕僚即入室,同他说古道今。晚餐食量较少,饭后让幕僚自便,“稍稍看书作信,随即就寝”。这种生活规律,“凡历数十百日,皆无一更变”。

这个时候的李鸿章已经73岁,他的生活方式尚且如此谨严,很难想象他在关乎自己仕途的政治选择上,会不经计算而漫不经心。

李鸿章的复杂,史家多集中讨论他做两广总督时与孙中山的接触上。有意味的是,近乎政治废人的李鸿章,得到两广总督之位,手段高妙之至。其时慈禧希望废黜光绪,又怕列强干涉,命荣禄来找李鸿章,请其探询外国动向,李鸿章仅一席话,即取粤督桂冠:“此系内政,先询人,失国体,如必欲询,当授我以两广总督。届时外宾必来祝贺,即可顺便探询。”荣禄称是,回报慈禧,得到她的赞赏,“乃命督两广”。

李鸿章赴两广就任不足一年,义和团起事。此时各方力量均游说李鸿章,期待其拥两广自立,“为亚细亚洲开一新政体”。梁启超在他所撰写的《李鸿章传》里,也称这是上计。但梁又写道,“虽然,第一义者(两广自立),惟有非常之学识,非常之气魄,乃能行之,李鸿章非其人也。彼当四十年前方壮之时,尚日不敢有破格之举,况八十老翁安能语此?”或者梁启超真正低看了李鸿章,后来的史家爬梳各种材料,李鸿章与孙中山在“两广独立”这一前提下,接触频繁,出乎意料。最后的一次接触,孙中山命日本人内田良平等三人去见李鸿章的幕僚刘学洵。内田良平回忆说,“(向刘学洵)提出两项要求,‘对孙中山所定罪名应予特赦,并保障他的生命安全;希望给予贷款十万两。’刘回答,‘贵方意见马上回禀总督,至于十万两的事,学洵可以办理,明天即可在香港面交五万两,其余容后送上。’”稍后李鸿章也答复,“关于对孙中山的生命保障我不仅要向三位日本人士保证,而且要奏请西太后以特赦。”看上去孙的使者得到了他们希望的结果,但当他们乘军舰返回进入香港港口时,孙中山的坐船“已经启碇,正向西贡开去”,内田等“挥帽呼叫也没有人回应”。这个机会,无论对李鸿章还是孙中山,都失去了——李随后北上处理义和团的善后事宜。正原因如此,后来研究者对此的解释充满矛盾——不过,史家所共同认可的事实是他们特别是李鸿章很努力地尝试过联络“反对派”孙中山。

李鸿章逸出常规之举,很难在一般逻辑与经验里给出解释。他下定决心以一己之力与“敌国”日本展开直接谈判,至少到7月22日,还没有看到有什么障碍。但是,机会仍然失去了,细观日本方面的密电往来时间,同样不可想象的是,荒川在最后接触罗丰禄、盛宣怀后,却将给日本外务省的电报,拖延一天后,于23日晚20时30分才发出。日本外相陆奥宗光在次日上午11时50分收到后,当天即回电荒川,“日本政府也不特别反对罗(丰禄)来日本”。

但是,在荒川的电报还没有发出的7月23日白天,日本军队已挟持朝鲜国王,组织了大院君为首的亲日傀儡政权。7月25日,“新政权”宣布废除同中国的一切条约,授权日军驱逐中国军队。同一日,日本不宣而战,挑起了丰岛海战——不宣而战的突然袭击从此成为日本海军的传统。甲午战争,揭开帷幕。

李鸿章的种种努力,至此,烟消云散。《马关条约》公布后,一时之间向光绪皇帝的上书即达140件,均要求“同日本再战”。其时正值科举会试,康有为执笔,1300多人联署的“公车上书”,将这一事件推向高潮。日本史家升味准之辅称其为,“中国民族主义运动的开端”。此后,中国政治运作系统增添了民众因素,在中国、日本与列强的关系里,民众与舆论对妥协一直保持着足够的压力。胡适评论说,“(在这个过程中),一个新的民族国家已渐渐形成了”。美国林肯-内布拉斯加大学历史教授柯博文研究这段历史,给出的结论是,“只有一场新的世界大战并通过盟国来打垮日本,中国才能开启一个强大的民族国家创建之路。但这一创建的建筑师将是毛泽东,而非蒋介石”。

治史者从时间的后点来观察,可以从中日双方的材料里来发现“真相”进行评判。最简单的事实是,在朝鲜乞援的前一天,6月2日,日本政府即已做好出兵决定,而引诱中方出兵,只不过为他们既定之策寻找借口而已。这一时期的日本压力多多,内阁在前一年底(1893年)已下令解散国会,陆奥在写给日驻英公使青木周藏的信中说,“政府若不做出一个惊人事业,便不能稳定动荡不安的人心”。这个“惊人事业”,便是后来的甲午战争。种种因素交集而一味退让的李鸿章,碰上了决意做出惊人事业的日本政府,历史因此改变。

日本历史学家升味准之辅由甲午之战论及清末中国:“洋务运动有一个根本的弱点,即北洋舰队不是中央集权化的成果,而是权力分散化的成果。洋务运动在权力分散化之中进行,又促进了权力分散化。在这个过程中,又碰上了镇压太平天国运动。当时,皇帝直属的八旗和绿营军队已经腐败,变成一群杂兵,不能用于战斗,曾国藩的湘军、李鸿章的淮军和左宗棠的楚军(江西军)代之而发挥了威力。不得不依靠这些地方军的清政府,任命地方军指挥官为总督或巡抚,以致地方政府开始脱离北京的控制。⋯⋯因此,李鸿章在对日开战时所能直接动员的,只是他的北洋军而已。日清战争(甲午战争)实际上成了日本与直隶省的战争。”甲午之败、李鸿章之败——改变“一人战一国”的格局由此成推动中国历史前进的重要因素之一。历史学者董果良分析说,“这种中央失去权威和地方势力壮大的现象,在我国一直持续到新中国的成立”。■

天皇的1945 “现代”时刻

日本天皇1945年8月15日宣布“终战”,随即铃木贯太郎内阁总辞职,皇族东久迩宫出来组阁。

按照日本历史学家一般分类法,此时,日本的近代史已告结束,进入了现代。

日本的“近代”结束,并不容易。

1945年8月9日,第二颗原子弹爆炸,苏联亦宣布对日开战。深夜,日本“御前会议”在宫中位于地下10米深处防空洞里一间大约15坪(一坪等于3.306平方米)的房间里召开。迫水久常记录下此时的裕仁天皇,“陛下步履沉重,满脸通红地走了进来。至今仍给人留下深刻印象的是有数根头发垂在他的额头”。这次会议讨论是否接受《波茨坦宣言》,在最后的投票中,接受与拒绝票比为3比5,陆军大臣阿南惟畿的“本土决战”、“一亿玉碎”占了上风,拒不投降在票决中占据优势。裕仁说,“那么,朕说一下自己的意见吧。朕的意见是赞成外务大臣的意见(接受《波茨坦宣言》)”。

第二天,铃木贯太郎打电报给联合国各成员国,表明准备接受《波茨坦宣言》。在这份电报里,加上了“在不包含要求变更天皇国家统治大权之条件得到谅解的前提下”这一附加了条件的谅解事项。8月13日,联合国对该电文所做的正式答复反馈回来,这份复电回应说:天皇与日本政府“subject to”联合国司令官。subject to——日本外务省将其翻译为“置于⋯⋯控制之下”,而陆军方面则译为“隶属于⋯⋯”按此译意,军司令部总长丰田、参谋总长梅津以及陆军大臣阿南三人认为,如此将无以“护持国体”。外务大臣东乡认为可以“护持国体”,但铃木与枢府议长平沼商量后,心态发生变化,他们对能否“护持国体”亦持疑问。是否接受《波茨坦宣言》,承认投降,仍有变数。

8月14日上午,召开最高战争指导会议与阁僚会议联席御前会议,“丰田、梅津两位总长以及阿南陆相仍主张‘玉碎’战法”,此时,裕仁再次表示决定接受《波茨坦宣言》。日本终于认败!在这次会议上,裕仁表示要亲自站在麦克风前面发表讲话,宣布“终战”。

大江健三郎当时还只是一个十多岁的孩子,后来他回忆在山区村庄听天皇讲话的情景,“大人们围坐在收音机四周,哭着。孩子们集中在外面积满灰尘的路上,低声说出他们心中的疑惑。最令我们困惑和失望的,是天皇居然用人的声音说话⋯⋯就在某个夏日,那令人畏惧、无所不在的可怕力量突然变成了一个普通人,叫我们怎么能够相信呢?”比大江大三岁的石原慎太郎,听到天皇以凡人的声音在广播中讲话,反应跟大江差不多,“战争中,他们教育我们,为天皇而死是光荣的;可接下来我所知道的全是忏悔、民主和美国相处等等。大人们显得既肤浅又虚伪”。这两个当时为天皇“玉音”而震惊的孩子,后来走上了截然相反的“左”、“右”两条道路。日本“现代”的开端,以这种“玉音”/震惊的方式启幕,已经预示着未来的日本无可逃遁地将挣扎于天皇是人/神两极之间的虚无地带。

裕仁三代之前,不足百年的时间,事情似乎并不如此。1857年,美国第一任驻日总领事汤森·哈利斯与幕府谈判要求签订通商条约。幕府无法抵挡哈利斯的利诱与威胁,同意签署,但幕府为了在条约签字前得到朝廷的敕准,要求哈利斯宽限签字时间。哈利斯无论如何也无法理解这时为何还需要天皇的裁可,他在日记中写道:“他们(幕府高官)在谈到天皇时,无不使用近乎轻蔑的口吻,而当我使用日本人对天皇表示尊敬的某些词句时,他们哈哈大笑起来。据他们说,天皇既没有钱,又没有政治权力,在日本受到尊重的东西,他什么也没有。他不过是个一文不名之士。”

被蔑视的天皇,亦为日本之传统。德川家康于元和元年(1615年)以大阪夏之阵消灭丰臣氏后,立即制定《禁中并公家诸法度》17条,禁止朝廷参与政治,从而牢固地掌握了幕府干预朝廷内部事务的手段。留给朝廷的,只是任官叙位、规定历法和改元等有名无实的权限。200多年后,德川家族不肖子孙终于抵抗不住外国与西南外样雄藩的压力,决定“大政奉还”,幕府强权传统被改正过来。露丝·本尼迪克特观察,“王政复古”的结果是,“天皇位居顶峰”重享权威,而此时政治家们的“废藩置县”,从制度上消除了“忠于藩主和忠于国家之间的矛盾”。天皇成了日本武士及全体国民惟一之神。

战败后的日本,还能维持天皇之地位——“护持国体”吗?这是一个问题。

1945年9月17日,盟军总部迁到东京,这时总部有人向麦克阿瑟建议:可否把天皇叫到总部来,让他的权威亮一亮。麦克阿瑟说:“这样会使日本的人心产生反抗,把天皇看成殉教者。我不叫他,等他来。过几天,天皇会亲自来见的。”果如麦克阿瑟所料,裕仁通过吉田外相问询他是否可以来拜会麦克阿瑟。10天后,裕仁天皇亲自去到美国大使馆。

裕仁与麦克阿瑟的此次见面那张合影——“麦克阿瑟选择了土黄色军服,开着领口,没有表示军衔的装饰或徽章。他直盯着镜头,脸上毫无表情;一只手随意地插在口袋里,另一只手搭在臀部。裕仁在他身旁,只有将军的肩膀那么高,他穿着燕尾服,笔直而僵硬地站着。”——引发持续而广泛的议论。从美国人的角度,约翰·内森解读这张照片,“麦克阿瑟似乎要强调照片中所暗示的令人惊讶的权力差异,他(麦克阿瑟)对《芝加哥论坛报》说,‘日本已沦为第四流的国家。再也不可能东山再起、成为世界强国了’”。麦克阿瑟在被询问何时作为答礼回访天皇时,他答道,“在没有签订和约和结束占领以前,我不会去访问天皇。如果去访问,会被人们解释为天皇的地位与代表盟国的我的地位同等了。现在,毕竟是不同等的”。从日本人的角度来看这张照片,升味准之辅承认,“对日本政府和国民是一个强烈的冲击”——这张照片由盟军总部发给各报社和通讯社,并登于各报的头版通栏。日本内相闻讯,立即下令禁止各报发行,但盟军总部指示内相收回了禁令。在天皇通过广播发布投降的声明后,这张合影为什么会令日本内相如此紧张?权力差异固然是因素之一,但约翰·内森的观察是,“(这张照片)无法想象的是,进一步证明了那个令人迷惑的想法:裕仁天皇也是个平凡人”。

也就是这次见面,麦克阿瑟有了决定历史走向的第一个判断:

我感到一种不安:我是不是在开始表明我不想把天皇作为战犯来起诉的立场。当时,在一部分盟国中,特别是在苏联和英国,把天皇列入战犯的呼声是相当高的。现在,在这些国家提出的首批战犯名单中,第一名就是天皇。我清楚地知道这样的不公正行动将会产生什么样的悲剧性后果,所以我强烈地反对了这种行动⋯⋯

同样这次见面,麦克阿瑟描述他“受到了极大的感动”——而这段记录后来又被反复引用——天皇讲出了如下的话:“我是作为国民在战争过程中于政治和军事两方面所做出的一切决定和行动的全面负责者,把自己交给您所代表的各国的裁处而来访问的。”当时裕仁与麦克阿瑟见面,除去两人,就只有日本翻译奥村胜藏。天皇侍从长藤田尚德,“几天后,外务省整理出来的会见纪要送到我处,我记得大概有5页”。藤田凭记忆描述天皇对麦克阿瑟表示的意见,“战败了的战争的各种责任都要追究,但责任全在我。文武百官均为我所任命,所以他们没有责任。我自己将来如何,这都没有关系。我把自己交给您了”。

这两人回忆天皇表示“负责任”的说辞,在日本外务省档案解密后遭到挑战。这份2002年10月终于公开的天皇与麦克阿瑟会谈记录,没有记录天皇要承担责任的任何文字。

东京大学文学教授小森阳一拒绝相信有天皇“负责任”的任何说辞,他用《天皇的玉音放送》一整本书来梳理各种材料,证明这只是一次“信息操作”,而目的则是证明,“裕仁没有战争责任”。显然,天皇是否有表示承担战争责任的事实,未来仍将是争论的核心问题之一,但那段历史,已然证明裕仁天皇成功脱责。“护持国体”成为事实。

麦克阿瑟没有犹豫他最初“强烈反对(将天皇作为战犯)”的态度。在给美国陆军总参谋长艾森豪威尔的密电里,麦克阿瑟陈述说,“根据最大限度的彻底调查,截止战争结束,天皇参与国事的方式大部分都是被动的,他只是机械地应从辅弼者的进言。”继而麦克阿瑟甚至威胁地预测后果,“若是起诉天皇,必然会在日本国民之中引起巨大骚乱,无论你怎样想象其影响都不为过。假若排斥天皇的话,日本将有可能瓦解。哪怕最小限度地估计,至少也需要100万军队,而且还得无限期地维持下去。”从现实利益角度思考问题与选择对应之策的麦克阿瑟,其判断得到另一位学者露丝·本尼迪克特的支持,她从研究者的角度分析说,“保留天皇具有非常重大的意义”。

不过,现实的政治运作,远非仅凭一人之念(哪怕是麦克阿瑟的念头),即可实现。

1946年初,日本币原喜重郎内阁主导下起草的宪法草案,由于“太多地模仿原来的明治宪法”、“过于保守,过于维持现状”而与当时GHQ(联合国占领军司令部)的思路、联合国方面的对日评价大相径庭。于是,有了“麦克阿瑟三原则”:

1.天皇居于国家元首的地位。

皇位世袭。

天皇依据宪法行使其职务及机能,但必须顺应宪法所体现的国民的基本意思。

2.废止作为国家主权之一的战争。日本放弃作为解决本国纷争之手段的战争,进而乃至放弃作为保卫本国安全之手段的战争。日本将其防卫委于现在正在不断推动世界的更为崇高的理想。绝不认可日本的任何陆海空军;绝不给予日本军任何交战权。

3.日本的封建制度要终结其机能。贵族的权利,除皇族之外,皆不及于现在生存者一代以上。华族的地位,今后皆不伴随任何形式的国民的或者市民的独自的政治权利。

预算形态效仿英国制度。

当时深悉内情的约翰·达瓦回忆说,“天皇地位问题的提出并非偶然。那是麦克阿瑟最为关心的事情。至于放弃战争或是废止封建制度等,对他而言都是次要的。在他看来那些只不过是解救天皇制以及天皇个人,获取世界各国支持的必要条件”。根据这种种当事人亲历者的材料,小森阳一的结论是,“放弃战争是保留天皇的交易材料”。

麦克阿瑟1950年元旦的《年头声明》(此时国际形势又生变化,冷战开始形成)公开表明:“宪法的这些规定,无论别人列举多少这样那样的理由,都绝对不可以解释为全然否定我们面对对手发动的攻击时,进行自我防御的不可侵犯的权利的文件。”这一说法,日本史家评论说,“事后成了绵延不断的解释改宪的突破口”。

保留天皇(日本宪法前八条条款)、放弃战争(宪法第九条)——日本的“现代”由此被规定了。此后,日本种种的“现在”的问题多数与这两条相关。小森阳一的观察是,“围绕历史认识而展开的斗争,成了上世纪90年代日本最前沿的政治性课题。而且,这件事也体现了战败后该国的精神结构”。日本的“课题”,影响的并非仅仅日本。■ 朝鲜历史中国近代史中国朝鲜日本天皇日本日本中国中国李鸿章