徐克,最后一个剑侠

作者:马戎戎(文 / 马戎戎 小于)

《七剑》,是开始,也是索引

三联生活周刊: 《七剑》是你自《蜀山传》之后4年里惟一一部作品。这4年里出现了《卧虎藏龙》、《英雄》、《十面埋伏》等一批武侠片,你如何看待你今天在江湖中的地位,对《七剑》有什么期望?

徐克:我做电影没有使命感,都是创作人对生活的感受,呈现出一种情怀和生活观念,让观众在单调的生活中找到一种浪漫。我一直认为电影就是让观众找到精神的平衡和发泄,电影让观众出戏院后感觉到生活很美好。这就是我一直坚持的娱乐精神。

越来越多人做武侠电影,我觉得是一件好事。我们这次做《七剑》,一件很重要的事情就是人手不够,香港这些年做武侠电影,武术指导们都不够。原来的武术指导有的年纪太大,有的去做电影导演了,很多人去了好莱坞,档期都排不开,所以培养出更多的专业人员是我们一直在考虑的事情。中国电影市场这么大,人口这么多,需要源源不断的从业人员的补充。

张艺谋导演准备拍武侠片的时候也找过我,问我怎样才能拍好武侠片,我说,拍出你自己对武侠的感觉就好。

( 2003年3月4日,徐克亲自设计的“七剑”首次曝光 )

( 2003年3月4日,徐克亲自设计的“七剑”首次曝光 )

三联生活周刊:首映式上,已经有一部分人看过《七剑》,有人觉得这部影片没有想象中那么好,也有很多人认为和你以前的电影不一样。

徐克:《七剑》肯定和以前我的作品不一样。我的电影也不一定非要做出以前的效果,梁羽生的小说加上我的看法,我可能会把它变成一个不一样的作品,这也是作为电影人必须要做的。每个阶段都有新的东西出现,我以前的武侠电影比较浪漫,但《七剑》我想把它做出不同的效果,就是我一直在说的,400年前侠客生活的纪录片。其实对于电影,观众肯定会有很多看法,不一定非要苛求一个标准。

( 电影《七剑》剧照 )

( 电影《七剑》剧照 )

三联生活周刊:那这次拍《七剑》的起因是什么?你对《七剑》的兴趣点在哪里?

徐克:4年前,一位老导演张鑫炎先生找到我,问我对《七剑》有什么看法。我读了这个小说,觉得故事结构很饱满,人物关系很复杂,很繁多,很有挑战性。我当时看到《七剑》这个题目,觉得很好,因为第一次有了队形。武侠小说通常都是以一个人为中心的,很少有队形出现。队形和侠客之间的关系,我很感兴趣。

( 《蜀山传》 )

( 《蜀山传》 )

此外,《七剑下天山》里还有很多历史人物,梁羽生写了康熙,他是以康熙这个历史人物为中心的,康熙和顺治在小说里的关系很新颖,梁羽生对人物关系进行了重新诠释,他认为康熙杀了顺治。我觉得所有政治人物都有政治环境,作出的决定也会影响其他人,但他有他的道理。清王朝是一个很复杂的朝代,而里面的人性也很复杂,比如康熙是不是杀父,杀父是不是能让康熙变成可让大家接受的人物?这些历史会是怎样的呢?所以我觉得这电影会是很多故事。至少我可以把他变成另外一个故事,给他足够的空间。

三联生活周刊: 《七剑下天山》的改编是怎么考虑的?听说你计划把《七剑》拍成一个六部长的系列电影?《七剑》在这六部中处于什么地位。

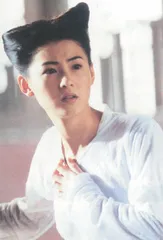

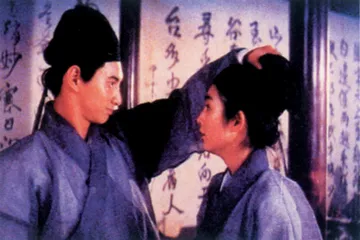

( 《笑傲江湖》 )

( 《笑傲江湖》 )

徐克:《七剑》是从小说的结构来改变。小说讲的是下一代怎么报仇。为了讲好下一代,上一代就要提出来,但是如果你要把上一代的故事讲清楚的话,就要很大的空间。实际上,一部电影不可能容纳这么多。康熙在这个戏里的故事很精彩,但是如果像小说里那么多的话,观众就会觉得为什么这里一下开始讲康熙。《七剑》里还有一个人物纳兰容若,也是大家感兴趣的,所以我觉得空间很不够,所以必须一段一段才能把故事讲清楚。《七剑》只是一个索引,开篇讲杨云聪和穆郎,如果没有背景,就会大开大阖,很难收场。所以要快速地把七剑的故事讲好,迅速进入到大的真实的历史空间里去。这必须要小心处理。

三联生活周刊:也就是说,《七剑》,只是这六部电影的一个索引?重点还是后面康熙等历史人物的故事。

徐克:对。而且后面和我从前电影的不同在于,我们给康熙还下了一个结论。

从梁羽生到新浪潮

( 《黄飞鸿》 )

( 《黄飞鸿》 )

三联生活周刊:有件事情挺有趣的,你导演生涯里的第一部武侠片本来应该是梁羽声先生的作品,《七剑》应该是一个迟到的机会吧。

徐克:你怎么知道的?确实很多年前,我曾经有过一次拍摄《云海玉弓缘》的机会。那是1978年,我在美国读完大学回香港,在香港无线电视台工作。当时气氛很开明,似乎念完书回来都可以拍电视剧,后来的香港“新浪潮”导演许鞍华、严浩都在那里。当时派我去把《云海玉弓缘》拍摄成电视剧,我立即找了张鑫炎导演,借他1966年拍摄的同名电影去看,看了以后觉得他们做得已经很好了,就没有拍。后来就拍了古龙先生的《金刀情侠》,这是我拍的第一个武侠片。

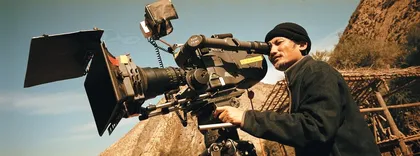

( 徐克用这一系列电影开创了独特的“徐氏风格”,为武侠世界造出一个别样的江湖 )

( 徐克用这一系列电影开创了独特的“徐氏风格”,为武侠世界造出一个别样的江湖 )

三联生活周刊:第一次拍武侠片时有什么困难吗?

徐克:有一件很有意思的事情,当时我不知道拍武侠还要有武术指导。有一天演员问我说:武术指导在哪里啊?但是后来我觉得,没有武术指导也很有趣,拍出来好写实。

三联生活周刊:当时,张彻导演和胡金铨导演都是武侠片的大师,你怎样看待他们的武侠风格,他们对你的影响在哪里?

徐克:张彻导演的电影很粗犷,很有分量,很有体能,用阳刚来作为一种气质;胡金铨导演的人物则很诗化,有一种浪漫的侠义的东西作为情怀。我对他们两个都很迷。我认为张彻打开了一种写实的人性的东西,英雄人物的牺牲都很惨烈;胡导演则擅长很浪漫的人物,是那种你摸不到他,但他总是在惊险时刻能够突破圈套的人物。我可以说我的电影是在他们身上发展起来的,采取了很多他们的元素。

三联生活周刊:1979年你拍了《蝶变》,虽然是部武侠片,但被称为是“新浪潮”的代表作,现在,你怎样看待“新浪潮”?

徐克:“新浪潮”这个词是《电影双周刊》提出来的。可能那些年正好有这么一批新人吧。我觉得“新浪潮”其实只是一种讲故事的方法,比如不拍宽银幕,用电视演员或普通人,但其实每个导演都不一样。现在想起来,觉得“新浪潮”最大的问题在于剧本不行。买票入场的观众不满足。

三联生活周刊:在《蝶变》,你第一次塑造了一个不会武功的书生也能行走江湖的形象,而且比会武功的高手都活得长,但那种人物类型,为什么后来没有延续下来?

徐克:《蝶变》是我创作的一个阶段,后来我就有了很多其他的计划,要回到那个阶段还不知何时。可能是我的想法太多了,计划总是跟不上想法的变化。比如我也一直想拍《西游记》,到现在也还没有拍。

改编重在精神

三联生活周刊:这之后你和你的工作室出品的电影似乎大部分都是改编作品,很少有原创的剧本。

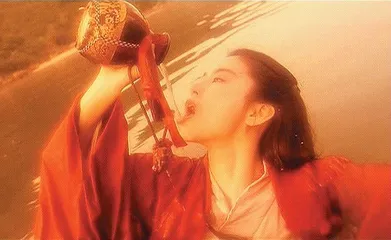

( 因为对时代的感怀,徐克在《七剑》里再次垂怜乱世儿女情 )

( 因为对时代的感怀,徐克在《七剑》里再次垂怜乱世儿女情 )

徐克:其实我们还是有几个是自己创作的,但是可能在制作方面,改编的东西更容易引起谈论。因为我也很希望能把我过去喜欢的小说和电影改成新的电影。黄飞鸿系列就和我的关系很大,因为这套电影是我小时候特别爱看的电影,有一天我去看午夜场,又看到了这套电影,我就想再拍一次。后来我拍这部电影,拍着拍着,就发现这个人的印象淡化了。

三联生活周刊:你改编的作品对原作的改变都比较大,你是怎么看待电影对原作的改编的?

( 《七剑》里的七把剑各有来历 )

( 《七剑》里的七把剑各有来历 )

徐克:改编有几个方法,小说写到的,我们落实到能力里去制造出来,是一种;另外一种情况是让电影和原作不一样。因为一个人看会有一个人的看法,看小说的时候,很多人会有不同的解读方式。而且很多人对解读方式的看法也很多,作者和观众的看法总是有距离的。

我改编的时候,会先解读作者原小说的精神,从精神再回到小说。看小说的时候要看故事,看故事是否和一部电影的篇幅相称。比如说《倩女幽魂》改编的是聊斋故事,但是聊斋故事的篇幅对电影来说显然不够,这和故事有关,最后才变成接近现在的感觉。对于比较长的故事来说,要看这一个故事中有多少人需要净化,把小说中人物的事件理出来,小说精神分多少层次,层次是怎样递进的,整体怎么把握,有哪些人物特别重要,哪些人物附带而过就可以了,都要考虑。因为电影要一个完整的结构,不能让观众总觉得永远有续集,电影里没有说清楚,在第二集里再交代,这是不可以的,在商业上也不能接受。因此,有些人物必须去掉,而有些人物就要比原作弱化;同时还要考虑到,从现在的角度出发,有什么新的解读。

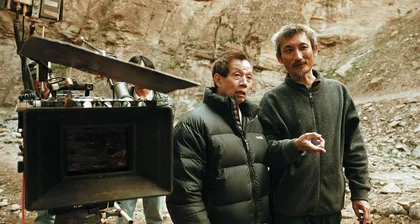

( 徐克和刘家良(左)都力求《七剑》的武打设计朴实无华,不以电脑特技取胜 )

( 徐克和刘家良(左)都力求《七剑》的武打设计朴实无华,不以电脑特技取胜 )

三联生活周刊:以《笑傲江湖》为例,你安排林平之一出场就死掉,而且小说原作是没有时代背景的,你则把时代背景设定在明朝,这是为什么呢?

徐克:所有人物都保留,电影就会很庞杂。《笑傲江湖》里一开始,林平之就死了,因为林平之这个人物是会让观众同情的。他遭遇了灭门惨案,再去拜师,师妹开始的时候不喜欢他,后来喜欢他,这就会变成很重要的线索,就会加大林平之和令狐冲之间的对冲力度,会削弱电影的戏剧结构。

加入明朝的时代背景是因为在开始的研究中,胡金铨导演提出,有个朝代背景会更具体一点;最起码美术的工作会好做。此外葵花宝典为什么会分这么多版本,黑木崖是什么样的地方,都会有简单的出处;为什么会有魔教和江湖正派的纠纷,纠纷来自于什么动力;把背景设定好之后都可以有一个解释。另外,如果只有江湖没有时代,海外的非华人观众就会看不懂,有时代背景,容易让更多的观众接受。他说服了我,金庸先生也说,他的小说没有背景,就是武侠世界。所以要怎么改就怎么改吧。

三联生活周刊:《笑傲江湖》是1990年拍的,这之后的武侠作品,比如1991年开始的《黄飞鸿》系列、1992年的《新龙门客栈》、1995年的《梁祝》都很注意历史背景的设定,但同时也会加入很多天马行空的元素,比如倭寇、西班牙战船、西北鞑子等等,你是怎样来把握这些元素的?

徐克:我的电影里会加入很多历史的元素。因为我觉得我们习惯的武侠世界总是和现实有很大的差距,空间也太封闭,但是如果我们能把这个世界带入到具体的空间,那会是一种不同的感觉。比如《东方不败》里出现倭寇,那是因为在研究剧本的时候,我们一直在研究,魔教的经济背景和社会基础会是什么,研究这些,就要带出历史因素。在明朝的时候,倭寇已经出现,刚好编到明朝,魔教和倭寇勾结在一起,就可以解释魔教的势力为什么这么大,武林正派又为什么要这么反对他们。

而且我对中国人的历史抱有一种幽默的态度,不同的书籍对于同一段历史的描写有很大差别。所以我认为中国人的历史是精神层面上的。比如我安排黄飞鸿遇上孙中山,是因为我觉得时代英雄的对比很重要。

侠女是一种美好的想法

三联生活周刊:这个时期,你的电影里还有一个特点:很多性别混淆的角色。你喜欢让女演员穿男装,却又会把原来的男角色让女性来扮演。《东方不败》就是个经典。这是追求一种反差带来的美感吗?《七剑》里似乎也延续了这一点。

徐克:你知道画面有很多印象,但最终还是和人物和观众的关系:观众怎么才能容易接受他?人与人之间的接触,是一种很奇特的感觉。有的人物距离很远,还是一种很有神秘感的魅力;有的人物很容易靠近的,但也是一种美丽。比如王祖贤是一种神仙一样的飘渺的人物,但是很美。《笑傲江湖》里的一些人物,蓝凤凰是一种很亲切的感觉,但是也很美丽。

我一直认为,闯荡江湖其实是女性被压抑的一面释放出来。女侠的美是感觉上的,不是外表上的。比如《七剑》中杨采妮演出的武元英这个人物在小说里是个男的,我想把它变成女的。她是会武功的,但实际上会武功未必能解决矛盾。所以武元英的世界是充满危机的,她实际上比较吃亏的。女侠面对的事情比男的还要多,所以事实上女侠只是一种美好的想法。武元英也是这样的。

关于《七剑》的侠女造型,我觉得戏里的造型是有生活的说服力的,她们在闯荡江湖,头发、衣服都要表现出她们的生活习惯。我们用城市人的视角去看他们会觉得他们脏,但是他们走江湖,是会像打仗一样的。

三联生活周刊:武元英和刘郁芳这两个人物完全不同,但是都很有魅力。这种安排让我想到了任盈盈和岳灵珊、《倩女幽魂》里的青风和月池,还有《新龙门客栈》里的金镶玉和邱莫言,你怎样来看待两个旦角在影片中的地位?为什么要这样安排。

徐克:我觉得她们都代表了两种不同的女人,是两种不同的精彩。男人看到精彩的女人,都有摇摆的可能,所以我通常会安排这种一生双旦的戏。

三联生活周刊:1996年你拍摄了电影《刀》,似乎从这部电影一直到《小倩》、《蜀山传》,你开始追求电影在技术上的突破,却忽视了故事。现在你怎么看待电影技术和完整的故事之间的关系?

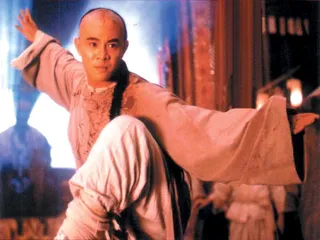

徐克:《刀》想追求的,是一种剪辑上的突破。很多人觉得太快了,看不清楚,其实不快,只是大家不习惯。我重视特技,其实从《蝶变》就开始了,当时我想把武侠带入到科幻世界,但一谈到科幻,就要用特技。后来我看到了《星球大战》,我觉得人家有激光、飞船,竟然可以把空间拓展得这么大,我们又怎样发展自己的特技呢?这是我拍《新蜀山剑侠》的动机。后来2001年拍了《蜀山传》。现在,我认为技术就是一种手段,《七剑》里特技的用法还是很多的,也是卖点之一。可是没有故事的话,就不能撑起一个电影的整体。

剑是对自己的态度

三联生活周刊:到《七剑》为止,你已经把古龙、金庸和梁羽生这三位大家的作品都涉及过了。你怎样看他们的作品。

徐克:古龙的小说很现代,基本是现代人,随时可以变成时装来拍。金庸本身很复杂,剪辑成一个故事,必须要把精神吃透。梁的小说就很东方,有着那种价值观和时代的触角,我反而觉得这是很精彩的,一直想琢磨这种感觉。

三联生活周刊:你认为“侠”是什么?

徐克:“侠”是人对正义的坚持,排除世俗的价值观,是浪漫主义在行为上的体现。

三联生活周刊:那你怎么比较中国的“侠”、日本的“武士道”和美国动作片里的英雄呢?

徐克:中国的侠义,就是人间有正气,无论是当时还是将来,总有一天能为无辜的人伸张正义,改变一种精神状态。日本的武士道则是一种信念,无条件服从主人,很多时候容易成杀人机器。美国电影里的英雄则有个人主义情结,有很多个人取向。我看到很多电影是在讨论为了一只猫,会不会牺牲一只飞船。是一个所谓的价值观的导向。

三联生活周刊:你拍过了《刀》,现在又来拍《七剑》,你认为,在武侠世界里,刀和剑分别意味着什么呢?

徐克:刀和剑,这两个世界是不一样的。刀,是用原始的力量去对抗,虽然有文明在保护我们,但还是要我们的原始的意念去对抗。剑,则是一种气节,一种精神,有很多解释。比如说书生负剑,是为了在危机时自杀以保存气节。对中国人来说,剑应该是一种生活的态度,或者对自己的态度。所以,《七剑》里的七把剑,其实是七种精神。■

徐克的江湖

还在拍《笑傲江湖》的时候,徐克就对老导演胡金铨说,胡导演,你拍了《龙门客栈》,拍了侠女,这几十年,很多人在模仿你,你再拍同样的东西的话,人们会说你在模仿他们。

那是1990年,一部布景、服装极尽胡金铨华丽考究之风,主题、动作却徐氏化的新派武侠片就此问世。接下去的十年间,《东方不败》、李连杰《黄飞鸿》系列逐一出现,使得新派武侠片终于压过时装动作片,成为功夫片的主流。那时,大家都说,这是徐克的武侠时代。而徐克亦在此时,奠定了自己独特的“徐氏风格”,为武侠世界营造出一个光彩流丽又奇情诡异的别样江湖。

乱世儿女,鬼域风情

“徐克的电影里,充满着乱世景观。”在《徐克∶涉猎古今,出入江湖》里,中国艺术研究院电影研究员贾磊磊这样总结:

果然是乱世。桃花雨下,青蛇与勾栏舞娘们大跳印度舞;大漠风沙,东厂番子自城门骑马驰出,“犬齿倒钩箭”如飞蝗飞去,大肆捕杀犯人;虎门战船上,刘永福在战船上与洋人开战;佛山城内,基督徒们高唱“哈利路亚”招摇过市,茶楼上弦管愈急,拖着辫子的清末中国人与基督传教士要在音乐上一争短长。徐克的侠客们,就出没在这些令人恍惚的时空之中:《新蜀山剑侠》背景,是五胡乱华,十一国并立;《笑傲江湖》系列,是明代万历年间,《黄飞鸿系列》是清末民初;《刀马旦》是辛亥革命之后军阀割据时期。对于乱世的偏好,或许可以追溯到徐克的历史观。徐克生在越南,在香港完成中学教育,然后赴美求学,这样的背景令他敏锐地观照到中国历史的“幽默”之处。2001年,在接受香港电影资料馆的采访时,他说:“我看不同的书籍,发现有很大的差异,实在不知道真实的历史是怎么回事。”但从电影工作者的角度,他亦敏锐地意识到,乱世或许更利于拓展电影的空间:“我们习惯的武侠世界总是和现实有很大的差距,空间也太封闭;但是如果我们能把这个世界带入到具体的空间,那会是一种不同的感觉。”

显然,乱世的背景给徐克提供了足够的横亘古今的想象空间。《蜀山传》的编剧刘大木说,别人搜集资料是为了证实历史细节,他搜集资料是为了刺激想象力。《东方不败》将这种想象力拓展到了极致。日月神教教主东方不败原来是个苗人,他的属下是倭寇,爱妾叫雪千寻;他的神功可以打败在歌剧声中驶来的西班牙战船和忍者家族的潜水艇;在西班牙人“HOLY东方不败”的祈祷声中,他将自己的名号改为“东西方不败”。据说,在清华大学,《东方不败》系列是与《大话西游》并列的另一部“CULT”电影。这样雄奇华丽的想象,不成为CULT才是奇怪。

徐克说:“在那个世界出现了的,便属于那个世界,不必介怀是东方还是西方。比如《星球大战》里有花脸的人,难道就可以说是东方了么?”对于徐克来说,不但东方与西方之间界限未必分明,连人、鬼、妖都未必不能共存。《新蜀山剑侠》讲的是五胡乱华,十一国并立时期四川巴蜀之地的人魔之战,人魔本来对立,但郑少秋饰演的丁引被血魔所侵后竟然可以闯入魔界,并且说出“魔由心生,心生万象,神为魔生,魔为神活,神魔本是一家”。这种“神魔论”在《倩女幽魂》那里,便是“人鬼莫辨”。《倩女幽魂》里营造了两个并存的世界:人间世界郭北县和鬼世界兰若寺;燕赤霞、小倩和宁采臣就游走于两个世界之间。而最能体现导演情怀的角色其实不是宁采臣也不是小倩,而是午马饰演的燕赤霞。燕赤霞是衙门的捕头,但他宁愿居住在兰若寺中,因为他认为:“人的世界太复杂,不那么容易分辨是非,和鬼在一起,反而清清楚楚。”然而,很快他就发现了自己的尴尬:“在人的面前当自己是鬼,在鬼的世界当自己是人,到现在人鬼都不是,我也不知道自己到底是什么。”

最能体现人鬼混杂的非理性世界的则是《青蛇》。电影的开端便是一群人非人,鬼非鬼,妖非妖的男女在镜头前厮打,这是徐克对人世的隐喻。徐克在这里要说的是做“人”的艰难,肯定的是妖,而不是“人”或者“佛”。白蛇处处妥协,尽力做好一个“人”,却仍然把握不住人的感情;所以小青处处质疑“人”的价值,最终独自返回紫竹林。

生死“话痨”,雌雄莫辨

对于徐克的“乱世情结”,贾磊磊的分析是:“乱世的背景能更多地提供他发挥电影特技和个人言志的余地,切合了他对批判人性和政治的偏好;‘乱世’的历史构想,或多或少地反映了徐克对‘现世’的看法。”

一个公认的事实是,徐克是一个非常坚持自己制作理念的人,在徐克工作室出品的电影中,即使在他担任监制的电影中,他的个人理念的痕迹都非常重。这样,既要借古喻今、刻画人性、改造传统,张扬个人艺术旨趣,又要照顾大众商业元素。为了不遗余力的传达信息,徐克为片中各类人物设计了许多调侃幽默却暗有所指的对白,结果主人公个个洞悉世故人情,成了巧舌如簧的“话痨”,甚至在对打决战的危急时刻仍然不忘“言志讽喻”。这一点本来是徐克的瑕疵,但不知道为什么却会被后来的电影争相效仿。《十面埋伏》里小妹死来死去死不掉,临死前依然要表白情意的段落被大众诟病,其实在《黄飞鸿》系列里这已经是一个套路。《黄飞鸿》中,徐克设计了一个来到佛山闯天下的铁布衫高手严振东,严振东在结尾中被美国兵舰乱枪打死,这个结局已经非常明显地表明了徐克的意思。但徐克尤嫌不足,让已经被打成筛子的严振东还能在黄飞鸿怀中说出“铁布衫毕竟没有洋人的枪弹厉害”这样的点题之语。

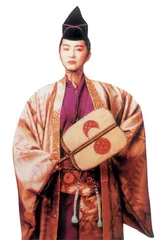

与“话痨”男侠客相应的是,女侠们的性别经常被混淆,雌雄莫辨的“中性角色”经常是徐克电影里的亮点。《东方不败》的形象是其中代表。很少有人知道,“东方不败”的设计意念来自于《新蜀山剑侠》。在2001年与香港电影资料馆何思颖的访谈中,徐克说:“东方不败的设计意念,源于拍《新蜀山剑侠》时偶然做的一个全身穿红色的造型,那与红色有关,因为我觉得他很自傲以及气势纵横。那么用男人还是女人去演呢?初时考虑男人,但男人又没有那种气势。我想起林青霞给我的那种深刻的感觉,便决定用她。”

林青霞给他的深刻的感觉源于1986年的《刀马旦》。《刀马旦》讲述的是一个颠倒的世界,外面是乱世,里面是男人扮演女角的戏班子,林青霞饰演曹云,一个乱世中穿男装的女子。《刀马旦》是一个全是女主角的戏,在当时的香港,所有的女主角只是为了陪衬男主角。但是徐克认为这是一种浪费,因为《上海之夜》证明,女人戏也是很好看的。《刀马旦》是林青霞第一次以中性面貌出现,徐克认为:“林青霞,我就感觉到,无论她的形象是怎么清纯,其实她的特点是带有一种霸气的,而女人的霸气是一种挺不同的东西。所以我让她剪了长发,把头发向后梳,就有一种很不同的印象。”其实,除了林青霞,很多女演员在徐克的电影里都有穿男装的时候,关之琳扮演的十三姨穿男装与黄飞鸿去看戏,林嘉欣扮演的小师妹一直以男装身份陪伴在令狐冲身边。在《七剑》里,则是杨采妮。但《七剑》里最令人难忘的未必是她,倒许是片花里那个留着一片瓦式发型的女贼,雪白的头顶上,一缕青丝长长垂下,手中的剑随时出鞘,人却艳美如花,媚笑着向你走来,柔媚和杀气结合得完美无瑕。对于这一点,黄对东方不败的描述或许揭示了其中奥秘:“亦男亦女,便男女都着迷,但有谁能配得上呢?”所以,尽管武功卓绝,东方不败必然孤独一世——有谁配得上她呢?

中式意境,西式灵魂

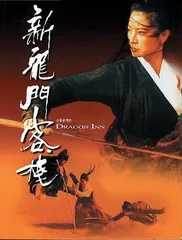

《黄飞鸿》的英文名字是Once upon a time in China——《中国往事》。你是否想起了意大利导演塞尔乔·莱昂内为好莱坞拍摄的黑帮片Once upon a time in America——《美国往事》?就像《黄飞鸿系列》中黄飞鸿用西方的蒸汽机来制中药一样,徐克电影也是中西电影的融合。《新龙门客栈》可以看作是其中的代表。

《新龙门客栈》在胡金铨这样一个极重视浪漫和历史细节的老导演的作用下,服装和布景极为考究,意境极为中国:大漠孤烟,英雄儿女。但是《新龙门客栈》的形式却是彻底西方化的。《新龙门客栈》完全是美国西部片的结构:一个封闭的西部小镇,忽然闯入了一个外来者,他打破了这里的既定结构,引起了事端。而他的电影语法也摈弃了旧版《龙门客栈》的简洁拙朴,大量采用好莱坞式的经典轨范,运用流畅剪辑的手法将一系列短镜头组接起来,不求位置的合理性,只求心理真实。比如影片结尾的大漠搏杀,为了将这场戏拍出独特的气势,他将影片剪接成不同速度的样片后再重新组合比较,终于营造出了那种苍凉激烈的氛围。

徐克一向是一个爱好技术的导演,《星球大战》是他最爱看的电影之一,2001年的《蜀山传》,就是他受到《星球大战》系列的刺激,希望能用新的电影技术来营造一个奇幻世界的成果。其实,早在拍摄《蝶变》的时候,他就想过要把科幻和武侠结合在一起,形成“未来派武侠片”。他是第一个试图从科学角度阐释神功的人。《蝶变》里他第一次用火药爆炸来代替侠客的神力,还安排了牛仔装杀手和蝴蝶杀人的情节。很多年以后,《东方不败》中出现了灯笼里蝴蝶飞出杀人的细节,或许那是徐克对年轻时自己的一种怀念。

然而,《新龙门客栈》被誉为是香港新派武侠的起点,不仅仅是因为形式和技术,而是从这一部开始,徐克彻底摆脱了旧武侠的精神核心,在武侠样式中注入了现代精神。胡金铨的原作《龙门客栈》充满阳刚之气,没有任何嬉笑的成分,注重的是义,情爱只是陪衬,这也是传统侠客的价值趋向。但徐克的《新龙门客栈》里,邱莫言和周淮安生死相许,并不只是为了侠义和忠奸之别,金镶玉爱上周淮安,更不是为了侠义。这种对“情”的大肆渲染,是徐克与传统武侠的最大的分别之处,在《笑傲江湖》中,他更是借风清扬之口对令狐冲说:“其实人的感情,比所有武功都厉害。”

《新龙门客栈》里,周淮安和邱莫言曾怀疑过自己在这场任务中究竟有什么价值。这种对自我价值的怀疑是西方化的。之后,徐克将很多男主角都放置在这种困境之中:小青让法海开始怀疑佛与人、佛与妖到底有什么差别,怀疑自己作为“佛”的代表的价值;黄飞鸿拿着被烧去一角,“不平等条约”变成“平等条约”的扇子,开始怀疑自己对外来文明的抵制是否正确,而在《男儿当自强》中,徐克安排黄飞鸿与孙文相遇,在《狮王争霸》中,他让黄飞鸿赢得了盛典,朝廷却失去了江山,这一切都使黄飞鸿从一个传统的侠义英雄,变成一个由传统向现代过渡的标志人物。而这一切在东方不败身上体现得更为彻底,他面临的不但是性别上的迷失,还有众人偶像与自我之间的迷失,这是一个一直在苦苦思索“我是谁”的现代灵魂。■

HOLY(好嘞)!东方不败!

“香港电影这个江湖里,徐克是重要人物。”

“江湖上出现了很多东方不败吗?⋯⋯我们去揭发那些假东方不败的真面目。”东方不败决定带着多事且好奇心重的顾长风重出江湖(《东方不败之风云再起》)。

说重出,有点勉强,因为有电影《笑傲江湖》也不过是1990年的事情,《笑傲江湖之东方不败》更是1992年才拍的,但只一年间,到处都是跟风快手的香港影坛出现了一群古装武侠片,林青霞两年间至少主演了十三部类似的电影:亦男亦女,似正似邪。徐克开发出的另类美成了大家抢食的蛋糕。好莱坞拍一部续集,要花好几年,上一集“蝙蝠侠电影”《蝙蝠侠与罗宾》还是1997的事儿。但香港电影界节奏太快,一年就能几番花开花落,给人错觉仿佛已经几年过去了。所以,虽然实际上只是小别,东方不败就按“重出江湖”处理了。重出的目的,就是为了回应那些杂七杂八混迹“江湖”的“南方不败”、“西方不败”和“北方不败”。于电影一事,徐克始终信奉:“学我者生,似我者死。”学是精神,似的只是外表。《风云再起》票房约为1125万港币。

按电影片头标明的时间,东方不败重出江湖发生在明神宗万历二十三年(公元1595年。按徐克的工作年表,东方不败再度出山,则是1993年。这一年,徐克挂名监制(或导演)的电影共有六部,前一年他的名字则出现在七部电影的片头。徐克超人的精力人所共知,据说他也很乐意维护自己可以多日不眠连续工作的形象。大卫·鲍德威尔在《香港电影的秘密》里说:“他个子高瘦(恐怕是有点误会,徐克虽瘦,但身量并不高),眼光炯炯,神情肃穆,下巴蓄的羊咩须人尽皆知;看上去,就像每一刻都蓄势待发的模样。眼前这个人,可以不眠不休连续工作36个小时,可以5天内完成剪接、配音、混音、字幕、印片等整个过程,还可以在午夜场放映四个小时前动手做些‘小改’。”1979年到2001年,徐克以监制、或者导演(联合导演)、或者编剧的身份参与制作了近60部电影。

与超量工作相匹配的,是徐克礼花般绽放的灵感,天马行空一样的想象力。从1979年的《蝶变》到2005年《七剑》,徐克创新求变的劲头一直没有改变,即使不成功作品,也包着徐克那些锥子一样的新怪念头,不时亮一亮锋芒。在徐克作品中,相当一部分是由“前作品”改编而来。以徐克这样一个“精神孙悟空”,面对原著必然不肯老老实实——实际上,在改编原著这档事儿上,他差不多是最自由的。

张纪中曾经对《射雕英雄传》编剧之一史航说起央视版《笑傲江湖》,里面有一处改编,张纪中本人很满意:东方不败临死,想爬到爱人杨莲亭身边(已死),奈何身负重伤动弹不得。令狐冲心下恻然,用袖底罡风将东方不败送到爱人那里,好让他死在爱人怀里。东方不败瞑目前,感激地看了令狐冲一眼。这样的改编,在特定环境下,不能不算是进步,但与我们说的徐克式改编,是完全不同的。徐克的,简直是彻底的颠覆,然而这样的颠覆,很有可能是与原著精神上的靠近。用史航的话来说,不是改成全庸或者金康,就是金庸。

要说一声的是,很多电影徐克并非是导演,而是挂监制,或者联合导演、联合编剧之名。一般有导演是电影作者的说法,但翻看香港电影资料馆之《剑啸江湖》,非常明显,所有他的合作伙伴都承认每部作品都有强烈的徐克特征。《香港电影的秘密》中也说:“徐克视合作伙伴为助手,也是事实。”很多情况下,别的导演只是承担着把徐克的灵感火花拍成电影的职责。所以这里,我们把这些电影都当作徐克作品来论述,但知道他人也有贡献。

一刀杀了林平之

林平之,福州人,出身中产,家里开着镖局,小说《笑傲江湖》一个重要的角色。他祖上传下《葵花宝典》,是福亦是祸,害得林平之家破人亡,后来他投奔到华山派,还偷偷练习《葵花宝典》记载的绝后之功夫。这个人,在金庸原著中,作为一条重要线索贯穿始终。但徐克在电影《笑傲江湖》进行到一半时,让东厂太监一刀把他砍翻,并嫁祸日月神教。

不止如此,如果拿着书对照电影《笑傲江湖》,发现哪儿哪儿都不对了。林平之之父林镇南身份变成了退休官员,是开染坊的——镖局与染坊,哪个对拍成电影更重要?当然是染坊。染坊可以布置出紧凑而复杂的内部空间,五颜六色的布也可以贡献色彩。连《葵花宝典》也从林家祖传变成了洪武三年传下的,一直保存在内宫,只是后来被林镇南偷走了。就此跟东厂的人结下了梁子。电影里的大太监厂公说怕皇帝知道了大家都看不到太阳了,实际上这本书,万历未必会有兴趣,1582年,自从能臣张居正死后,万历皇帝就“抛掉所有假装临朝听政的虚伪,沉迷于更加奢侈的享受和玩乐,把朝政交给宫廷太监掌管”(《亚洲史》,罗兹·墨菲著)。让人有点疑惑的是,洪武三年,应该是1331年,那东方不败是哪一年以及怎样看到这本书并且练成了神功呢?

林平之:活,是金庸的人;死,是徐克的戏。少了林平之,却多了张学友扮演的欧阳千户(后谎称自己是林平之),免得刘洵扮演的厂公直接跟令狐冲搏斗,少了戏上的层次虽说在人物安排上有点对不起金庸原著,但仅凭一曲《沧海一声笑》,徐克版本的改编算是离原著所倡导的“自由逍遥”最近的了。

所有的人物,只要徐克觉得需要,无不可以任意编排。以前徐克经常带着工作室的编剧出去吃饭,因为他们的作息与“大富豪”的小姐同步,所以这组人自称“大富豪”。徐克工作室培养出香港影坛一批中间力量,包括杜国威、陈嘉上等等,他们都以编剧身份与徐克一起工作过。张炭也是其中之一,他参与编写了《笑傲江湖之东方不败》。他说《东方不败》的最初不过是一个念头:如果令狐冲遇到东方不败会怎样?可怜的令狐冲因为徐克他们这个念头,被一个问题纠缠一生:那天晚上与他缠绵的到底是谁?

《风云再起》实际上是《笑傲江湖》这一路下来,三部电影里水准最低的。但这部电影其实最有意思,除了东方不败这个名字外,它与原著几乎已经没有任何关系了。徐克已经不需要小说了,他把自己脑子里所有忽闪忽闪的念头,都放了进去。《风云再起》其实是徐克头脑碎片的仓库,认真翻检起来很有趣,一会儿再说这个问题。

徐克天马行空的改编,并非任性由之,他在回答记者提问时说,改编的时候,会先解读作者原小说的精神,从精神再回到小说。对于比较长的故事来说,要看这一个故事中有多少人需要净化,把小说中人物的事件理出来,小说精神分多少层次,层次是怎样递进的,整体怎么把握;有哪些人物特别重要;哪些人物附带而过就可以了,都要考虑。因为电影要一个完整的结构,不能让观众总觉得永远有续集(呵呵),电影里没有说清楚,在第二集里再交代,这是不可以的,在商业上也不能接受。因此,有些人物必须去掉,而有些人物就要比原作弱化。

《聂小倩》,《聊斋志异》里四页六行的一个故事——讲的是漂亮女鬼聂小倩为自己更像人而努力的故事。她为了报答书生宁采臣,跑到宁家低眉顺眼服侍并感化宁母,让她渐渐忘了自己是鬼,并且捱到宁的原配病死,嫁给宁,生儿育女,从此无话——最后愣是被拍了三部电影。徐克说他看中的是这个故事,其实,他看中的,是一个漂亮女鬼能把故事带到哪里。最后带到了聂小倩的浴缸里:为了掩护躲在浴缸里的宁采臣,聂小倩宽衣解带。蒲松龄不过用了“仿佛艳绝”四个字形容聂小倩,电影里却发展出来令所有人过目不忘的细节与视觉。在这方面,徐克以及他的工作伙伴(这部电影里造型与美术贡献非常之大)几乎无人能企及。至于那个非男非女的姥姥,在原著里,原本只是个“鲐背龙钟”的普通老太太。经典《新龙门客栈》里的金镶玉也是个原本就无的人,胡金荃前作中哪里会放下的这样一个风骚多情的人。

《青蛇》更是超越了李碧华之原著。徐克眼光忒是犀利——人们印象里的法海是白眉白须老头,是封建压迫势力的化身。但徐克要年轻英俊身体精壮的赵文卓扮演法海,几个人的关系登时由追杀变成纠缠。这即是徐克所谓:“在改编小说的时候还要考虑到,从现在的角度出发,有什么新的解读。”《梁祝》也有翻新,但不如《青蛇》精彩。甚至徐克觉得时代不同了,一个故事需要重新讲的时候,还去翻拍自己的旧作,比如《蜀山传》。他深知一个道理,改编的作品更容易引起话题。

徐克之于原著,可以做得如砍翻林平之那样快意,也可以做得如《东方不败》那样绚烂。

“HOLY!东方不败!”

小说《笑傲江湖》并没有点名故事讲述的年代,但基本上可以推断出来,是明朝。祖千秋与令狐冲“论杯”一节,提到“元瓷”如何,而且令狐冲冒充过总兵,总兵是明朝的设立的职务。已故大师胡金铨是徐克敬仰的前辈,但两人在合作《笑傲江湖》时意见不和闹翻,他们从根本上差异太大,不合也是情理之中。徐克犹记得胡金铨的一些提议:故事有个朝代背景会更具体一点;最起码美术的工作会好做;为什么会有魔教和江湖正派的纠纷,纠纷来自于何,把背景设定好之后都可以有一个解释。另外,如果只有江湖没有时代,海外的非华人观众就会看不懂,有时代背景,会更容易让更多的观众接受。

在徐克看来,我们习惯的武侠世界总是和现实有很大的差距,空间也太封闭;但是如果能把这个世界带入到具体的空间,那会是一种不同的感觉。《东方不败》具体到万历年间。设定时间后,徐克开始把眼光投向明朝疆土的边缘,那一年,哪些人曾经驾船到过中国,与中国传统文化发生过何种冲撞。

彼时,倭寇已经成为让明朝政府头疼的一个问题。大明开朝,日本人就开始骚扰中国边疆,朱元璋很生气地跟日本人写信,叱责说:“你们这些愚蠢的东方野蛮人!”(《亚洲史》)

徐克他们在研究剧本的时候,一直在考虑魔教(日月神教)的经济背景和社会基础会是什么,有了确切的时间,就把倭寇跟魔教联系了起来,让他们做起交易。顺便可以解释魔教的势力为什么这么大,武林正派又为什么要这么反对他们。大约同时间出现在亚洲海域上的荷兰人、西班牙人都跑出来来跟东方不败作对头。西班牙人还想要《葵花宝典》呢。

明朝官服、西班牙人的盔甲、日本武士的行头、忍者光溜溜的身体以及林青霞王祖贤的“宝冢”风格的服装,混作一团,让人眼花缭乱。此番东西方并列,徐克处理得并不成功,如下两句话,更让人哭笑不得。

西班牙古烈将军:“你有神功,我有科学。”

东方不败:“你有科学,我有奇功。”

最后用她枪指着西班牙人的头,强令他们把自己当惟一的信仰,西班牙人只好说:“HOLY!东方不败!”东方不败干脆一挥手,把自己名字改成了“东西方不败”。

不过徐克纵横八方的眼界仍然令人叹服。在拍一部电影之前,他会让工作室的人搜寻大量资料,务必把眼界拓宽,但凡为我所需皆可用,哪怕最后庞杂无比。如此增加时代背景,则把痴情儿女变成风云人物。黄飞鸿原是广东本地英雄,徐克对他别有感情。因为这套电影是他小时候特别爱看的电影,而且那时只能去看午夜场。等到有能力拍自己的电影时,徐克就希望把他过去喜欢的小说或者电影改编成新的电影。当他去拍黄飞鸿的时候,才发现自己对这个人的印象实际已经淡了。最后他还是创造出来了一个属于自己的黄飞鸿,或者说属于那个时代的黄飞鸿。

徐克先给黄飞鸿找到时间上的位置,然后看了看当时涉及到的历史人物:孙中山、李鸿章。如此,黄飞鸿一下卷入时代的漩涡中心,他面对了古老中国需要面对的所有问题,还与孙中山、李鸿章都见了面。对历史背景,徐克的态度就是根据需要加以处理。康熙在《七剑》里享受的是同等待遇。

论眼界,徐克在华人电影圈也是数得上的。可能与他越南华侨身份有关,徐克格外关注动荡岁月,并希冀找到原因。由于对时代的感怀,徐克亦垂怜乱世儿女情。所以邱莫言与周淮安在龙门客栈遇见时,竟让人想起令狐冲吟诵的:“天下风云出我辈,一入江湖岁月催。”东西方文化冲突、古老文明扮演的悲剧性角色,也是徐克在他一些电影里始终探讨的问题,他不惜让黄飞鸿去了美国(《黄飞鸿之西域雄狮》,2000)。只是有时候,这样的探讨徐克能清晰表达出来,比如《狮王争霸》,有时候却变成了怪力乱神(《风云再起》)。

也许寻常题材已经不能让徐克自由发挥,他说他一直想拍《西游记》,还想拍《山海经》,《山海经》倒是最配合徐克气质的。只是徐克有时候脑筋转得太快,观众可能跟不上,那部精彩之极的《刀》远没有张彻原作《独臂刀》受欢迎;有时候他自己也跟不上,所以作品水准参差不齐,这也是公认的。但香港电影如果少了徐克这股动力,就会变成另一番江湖格局——这也是公认的。“香港电影这个江湖里,徐克是重要人物”(何思颖,《剑啸江湖——徐克与香港电影》序言)。■