奥本海默的悲剧

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

“原子弹之父”奥本海默1904年出生于纽约一个富有的、有教养的德国犹太家庭。他从小被娇生惯养,母亲不让他跟别的孩子玩,他从来没去过理发店,都是理发师去他那儿。很小的时候就看得出来他是个聪明而敏感的孩子,孤独、容易忧郁。后来在哈佛大学学习物理学,写情诗、喝马丁尼、画油画,纯熟地掌握了拉丁语、希腊语、法语、德语、意大利语等5种语言,还会一点中文和梵语,在文学上他既读普鲁斯特和艾略特,也读印度的古经——直接看梵语的,22岁就获得了博士学位。

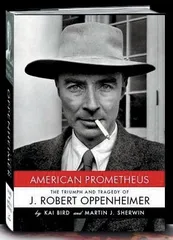

奥本海默是一流的物理学家,一位有超凡魅力的领袖。他对朋友热情大方,对学术上的同行却异常鄙夷。很多人为他敏锐的头脑和卓越的语言能力而倾倒,也有些人觉得他有点自命不凡。在凯·伯德和马丁·舍温所写的传记《美国的普罗米修斯》中,奥本海默好多年都徘徊在精神崩溃的边缘。在洛斯阿拉莫斯,他带着托马斯·曼的《魔山》进实验室,不是为了休闲阅读,而是当作参考书和指导手册。

他成长期正是新物理学量子力学突飞猛进的时候,他追到了它的诞生地欧洲。回到美国之后,他成了加利福尼亚大学美国第一所物理学院的教授,将新的量子力学理论介绍到了美国。他第一个预计到了反物质的存在;在中子星方面作出了突破性的工作。但他是一个不安分的人,虽然对一些问题提出了解决草案,但他总是跳过那些有可能让他获得诺贝尔奖的严格的数学工作而转向新的问题。他在问题的选择上品味怪异。结果就是,常常是他打开一道门,别人进去作出重大发现。另外,如他的同时代人、物理学家拉比所说:“他宗教上的兴趣让他觉得宇宙的神秘就像迷雾一样包围着他。他对物理学看得很清楚,但是到后来他觉得还有比实际更神秘、更新鲜的东西,他对自己已有的知识工具的力量不够自信,无法将他的想法推至终点。”他更像是一个善于启发别人的组织者和领袖。

他终于有机会发挥学术之外的特长了。第二次世界大战爆发的时候,这位物理学天才在伯克利教物理学、为左翼分子开支票。1939年1月,传来两位德国科学家发现铀原子被中子撞击后会分裂的消息。奥本海默不是惟一一个知道这意味着什么的人。“我觉得这不大可能,一个10立方厘米的氘化铀能将它自己炸进地狱。”到美国要建造原子弹的时候,奥本海默既是又不是这项人类历史上最野心勃勃的科学和工业项目的领导者的当然人选。一方面这个世界上大多数关于原子分裂的知识都装在他脑子里,另一方面联邦调查局在调查他对美国是否忠诚,已经有了1万多页关于他的卷宗。他不是工程师,只有38岁。但是好多人对他矢志不渝,被他深深地吸引着,他的馅饼帽,他的烟斗,他那深蓝、清澈的眼睛都给他罩上了光环。学生们模仿他的语调和步态,“当什么东西给他留下印象的时候,他就说一声‘哟’”。

1943年春天到1945年夏,仅仅用了28个月的时间,奥本海默在石头丛中取得了成功。开始只有木夹板房子里的30位科学家,不久过来了6000多男男女女,住在房子和拖车式房屋里,组成了一个无拘无束的、多语言的城市。一位英国物理学家回忆说:“在洛斯阿拉莫斯,我发现了雅典精神,柏拉图的理想国的精神。”

造出原子弹、还没投到日本之时,奥本海默就已经很担心了,在实验室之间穿行时,他会咬着烟斗说:“这些可怜的人。”原子弹引爆、太平洋战争结束之后,不管奥本海默是否愿意,他的知名度迅速飙升。但是由于随后他反对造氢弹,原子能委员会说他是危险人物,展开对他的调查,编织阴谋。艾森豪威尔的助手说,调查他是否清白就像调查哥白尼和牛顿一样。像普罗米修斯从宙斯手里为人类取回了天火一样,他给了人们原子之火。当他想控制原子弹的使用、想让人们明白它的危险时,当权者像宙斯一样愤而惩罚他。莎士比亚悲剧中的主角的缺点——雄心、傲慢、犹豫、背叛会聚到他身上,形成了一个完整的故事。在精神上受到折磨的奥本海默1967年死于喉癌,终年62岁。■

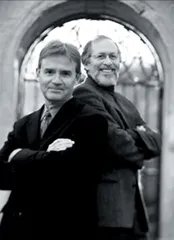

( 《美国的普罗米修斯》作者凯·伯德(左)、马丁·舍温(右) ) 悲剧奥本海默

( 《美国的普罗米修斯》作者凯·伯德(左)、马丁·舍温(右) ) 悲剧奥本海默