高敏:我没有失去本性

作者:苗炜(文 / 苗炜)

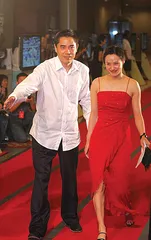

( 2005年6月25日,高敏和陈宝国出席首届“北京国际体育电影周”开幕式 )

( 2005年6月25日,高敏和陈宝国出席首届“北京国际体育电影周”开幕式 )

1992年,22岁的高敏夺得巴塞罗那奥运会金牌,随后宣布退役,1995年赴美国留学,2005年推出自传《追梦》。在自传中,她记述了自己的故事,但只讲到1992年为止。回顾10年的海外生活,她说,“这给了我很大的自由度,没有让我失去本性”。

在少年队训练期间,高敏就有个“小疯子”的绰号,爱说爱笑,如今她依旧快人快语。7月3日,高敏从北京赴新加坡参加国际奥委会会议,出席纽约申奥代表团的陈述,她是纽约在亚洲的“形象大使”。启程之前,她接受了本刊记者的采访。

记者:你的书名叫《追梦》,你能说说你的梦想是什么吗?

高敏:这本书只写到1992年,那时候我的梦想就是拿冠军。1992年前,我的生活是有任务有目标的,那就是为国争光。当时进国家队,第一次训练课,教练就对我们讲,30个农民养你一个,拿冠军是应该的。后来的梦想就是平静的生活,没什么压力,没什么事情,不承担什么责任。我已经得到了很多,如果老天爷再给我更好的东西,我也不会拒绝。

记者:你22岁就退役,当时还是很让人吃惊,现在你能说说,当时的压力都来自哪里?

高敏:我本身就好强,这就给自己很大的压力,而且我没输过,越没输过就越害怕失败的感觉。国家队内部的环境也很残酷,一部分人盼着你跳砸,一部分人盼着你胜利,大家都会议论你。我知道许多前辈运动员在失利之后承受的痛苦。当然现在的环境不同了,如果那时候有心理医生开导一下,我可能没有那么大压力,能延长一点儿运动寿命。

记者:你在书中说,第一次出国比赛,你就知道外国裁判喜欢你,他们喜欢你什么呢?

高敏:因为我性格好,外向,和外国人在一起用手比划着交流,他们能看出来我比较有天分。1986年第一次在东德参加比赛,规定动作一般都是比较沉闷的,但我跳完之后观众都给我鼓掌,我也第一次感受到观众的喜爱。我很小就去上海参加比赛,就有观众找我签字,说我将来能成为世界冠军。

记者:那时候你意识到自己漂亮吗?

高敏:别人都说我疯,没人说我漂亮,我觉得游泳队的杨文意漂亮,她像王祖贤,她也说我漂亮,我小时候人家总说长得像洋娃娃,可后来越长越丑。当时队里管得很严,我心气也比较高,从来没想过要和运动员谈恋爱,所以也没怎么打扮自己。那时候不太注重自己的形象,别人让我讲话我都会尴尬,我可能做不了明星。

记者:那时候你很欣赏洛加尼斯?

高敏:他很成熟,成绩很好,我从他身上学到最重要的东西就是比赛过程不能被别人打扰。我看他比赛,他总是不说话,干什么都比较慢。他是个gay,性情温和。他还学过芭蕾,姿态比较优雅。

当时,我们在跳水队里评过三大美男子三大丑男,谭良德、童辉就都是丑男,为这事他们记恨我好几年呢。美男子都是眼睛大大的,一看就是帅哥那种,可惜美男一个也没练出来。后来的田亮很漂亮,他也是我们四川的老乡呀。

记者:你还关心中国的跳水吗?

高敏:我关心他们在国际比赛上的成绩,我觉得外国选手根本不可能和中国队抗衡,他们偶尔能跳出一点成绩,但中国有举国体制,有钱往上堆,除非这体制改变,否则外国队很难战胜中国跳水队。

记者:其实我们的体制也有一些变化,比如于芬教练搞的清华跳水队。

高敏:我觉得清华跳水队这样的模式肯定是会出现的,而且会增多。中国体育为国争光的使命是永远不会完结的,但他们已经达到了一个相当的高度,以后会把运动员培养得更全面,更重视对他们的教育。让他们能进入学校,如果培养不出来,也能比较快地接受一份工作。现在练不出来的运动员一生还是比较悲惨的,跳水的淘汰率太高了,几千上万人能出一个就不错了。现在教练不可能照顾好每一个运动员,队员的新陈代谢那么快,运动员交到教练手里就像将一生托付给他一样,可废了也就废了,这是很残酷的。

记者:如果清华跳水队的模式可以复制,国家更加支持,你是否回来当教练呢?

高敏:如果半专业的体制,我不担心他们的前程,也许还可能。我现在在加拿大的俱乐部里当教练,每天只教2小时45分钟,15分钟的准备活动我是不管的,力量训练我是不管的,他们是付钱给我来练跳水,这体现了中国的那句话——革命靠自觉,我跟他们说,你们不可能拿世界冠军,我也没精力陪你们拿世界冠军,但我能保证你们跟我练到18岁,在美国的大学里拿到全额的奖学金。现在已经有十多个学生拿到了奖学金,这样的满足感和成就感,在我心里和我拿奥运会冠军是一样的。

我也不愿意带国家队,这是很大的压力,把一个运动员的潜力挖掘出来和把他带到国家水平是两个概念。中国人的身体很适合跳水项目,而且有时间往上堆,就像杂技踢碗一样,你每天都练,自然能练成。国家跳水队的训练是每天至少8小时,而在我们的俱乐部,一个人一周要是练15个小时就相当了不得了。

记者:这次你参加纽约申办奥运的活动,你估计纽约有戏吗?

高敏:我当然希望纽约能赢,但希望不大。1993年我是中国奥申委的成员,那次我们没有成功,何振梁先生在回来的飞机上和我们每个人握手,说对不起,对我感触很深,失败了又怎么样?一个国家都要接受失败,何况个人。那一次我也和李宁聊了很久,他说如果没有1988年汉城他个人的失败,他可能也不会那样发愤图强地读书、做商业。其实我很佩服邓亚萍、郎平,在运动生涯的巅峰之后还能持续发挥自己的影响力。但我却特别怕做事情,怕那种只许成功不许失败的压力。■