野渡舟民

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

( 海岸上不起眼的鄙旧房子 )

( 海岸上不起眼的鄙旧房子 )

盛夏时日的水滨,若不仅有着海风吹拂,更兼人迹罕至,便可称得起仙境了。抱膝于这般海岸上,心绪的淡定应当不成问题,倒是只怕久而久之却会生出了落寞。被落寞沾染上了的房子,该也不会流露出太多欢欣鼓舞的样子来,终是淡淡的模样吧?不管怎样,淡淡的,可不正于盛夏最相宜吗?

所以,如果你在海边上远远地看见了一处人家,仿佛是一艘褪色旧船化身的黯淡形象,就不必责怪它浪费了这么好的周遭景致,没有生长出个跳脱惹眼的外貌来。

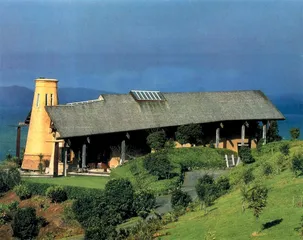

在新西兰的北岛,从奥克兰向北驱车一个小时的海岸边上,有一个大农场。它的名字怪怪的,叫做“砖湾农场”,牵连着把这里的住家也叫成了“砖湾宅”。离着海岸边大约两百来米远的地方,就立着了这处淡然的旧船般形色的房子,如果不小心,只从远处粗略一瞄的话,至多会以为它是个临时凑合着搭成的房子,用作海岸巡视的哨所什么的,因为它那样子实在是简易得紧。

这个建筑外形上最显眼的主体,是淡黄色的一枚圆锥,敦实严紧的砖块砌筑一直到顶,于脖颈处有一圈细瘦窄长的天窗,加之以砌筑时在基底和顶部的小局部上变换了砖块的凸凹与方向,借这简单的变化造成了几条帅气的简单线脚,分割出了立面上的三段式。它这样子真像极了远在钢结构发明之前的古典灯塔,然而看它的低矮程度,又绝无可能胜任得了灯塔的实际功能。紧嵌在这“伪灯塔”的身侧,它携手带领着一道灰突突的坡屋顶,虽说那屋脊带有一点明显的侧欹,而且还在半路上有着一星半点由天窗打出来的碎裂残破,也终归只是简单的一道直线罢了。这座房子隐身在海边的草坡旁,从坡上远远地向海面看过来时,只见屋顶以下的建筑细节全都被含混过去,惟有这一黄一灰一横一直的两组倾斜直线露出头来。

既知道了这是一处住家,当然会很本能地以为,它的家门口该是被安排在了这黄色与灰色之间那一线衔接的夹缝里——不同两种构造之间的接口处也是容易形成裂隙的地方,但凡曾吃过虾和蟹的人就能有此常识。然而,如此来设想这一家的房子时,可就是想错了。它的入口偏偏是从那道灰色线的尾巴上进去的——草坡的边际和建筑的屋脊线并不平行,其间有一夹角,而灰色线的尾巴尖儿则正与草坡形成了交汇,顺着草坡漫步行来,这里恰好是最近的落脚点。虽然选取此地算得近便且自然随意,这一入口位置却在整座建筑中最缺高潮迹象,无论如何也违背了通常要强调建筑入口的堂皇规矩,从而更消解了这建筑可能具有的丝毫的端凝和郑重。免不得让人起了疑:不起眼的造型,没规矩的格局,这是主人请了些工匠随手搭造起来,没有建筑师的参与吧?

( 门厅里的大楼梯是设计重点之一 )

( 门厅里的大楼梯是设计重点之一 )

一旦从灰线尾巴上走进去了,这样的疑虑也就散尽,打从进门的那一刻开始,你的眼睛就会突然忙了起来。

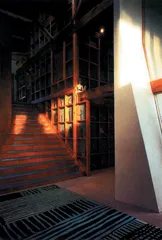

进了门厅以后,满眼看见的主色调便不再是户外那种含蓄内敛的韵味,一下子灿烂而浓烈起来。除了底衬少不得雪白的粉刷部分以外,更有许多地方用了温暖的橙红色原木本色,晦暗的声气一扫而光。尽管一进家门就上楼的布局在西式家居里已是俗套,可专门在俗套里显摆起手段可不是更不凡么。门厅里光洁的石板地面上随意铺着粗织的线毯,故意用了与原木色调相冲突的冷色系,特地以其不协调来使劲儿地指给人看那楼梯的所在。既有了这副做派,此一架楼梯自然不仅仅是个交通空间而已啦。

( 圆锥形船艏其实只是壁炉而已,尺度是过大的,都快把整个起居空间全吸进去了 )

( 圆锥形船艏其实只是壁炉而已,尺度是过大的,都快把整个起居空间全吸进去了 )

夸张尺寸的主楼梯,走向垂直于屋脊的方向,是横在屋子的尾部的。衬在楼梯两侧的,不是扶手栏杆,而是两道夹墙。左边一侧墙面上用了原木条拼镶而成的满幅嵌板,木料上面还带着麻麻剌剌的疤结,斑驳着倒也一并渲染了材料的质感。这一道墙面的做法在普通住家里并不多见,因为带着些户外的粗犷味道,是昂贵的假简朴。它从楼梯半腰的高度上开始一路弯转着,放宽了楼梯的底脚,同时也顺势把人的视线牵引到另一个方向,奔向与屋脊顺着的那一边去——那边厢又是起居室又是餐厅的,内容还多着呢。

楼梯右侧的墙,老老实实规规矩矩地走着直线一路上楼,而且也没有铺张地去满填木料。在这一道墙上,扯天掣地全都是靠了细木线在衬底上划分出来的格子,零落地陈设着些用具和摆件。虽说这好似不经意的深色处理,效果仿佛弱过对面那片华丽的木嵌板,实际上可是其来有自。这一类以分格的木板做成楼梯侧墙的手法,在20世纪初期的建筑室内装饰中还曾经是一大时髦呢。无论是在以直线型新艺术风格为特点的苏格兰人麦金托什的手里,还是后来到了装饰艺术时期的诸多建筑师的案头,这种侧墙装饰都是门厅里最花哨最出彩的点睛之笔。究其实,大概还是缘于古老欧洲木构建筑的骨架,给了一百年前的建筑师们以装饰的灵感。身处古典法式和工业制造的夹缝中,他们既要弃绝新古典主义装饰的烦琐堆砌,又不肯把建筑剥成工业产品那幅光溜溜的样子,只得求诸结构和构造本身的装饰感,于是爱上了这土风民俗调调的横竖格子,也还不失为独到的一招。百年之后,如此手段已经融化在了经典的设计路数里,随手拈来时,没有谁还想得起去追究它的典故了。

( 二楼上铜质墙板的小起居把规整的轴线打断了 )

( 二楼上铜质墙板的小起居把规整的轴线打断了 )

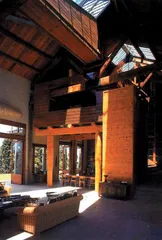

二楼除了卧室部分以外,还设了一处小起居,就临在楼梯口处。于这一段上设计师却又不肯多用木料了,主意古怪地以铜质的墙板把这个小空间包裹起来,架在纺锤形的木柱子上,与歪斜的屋顶梁架随意地穿插着,头顶上还不当不正地借了一缕由天窗洒进来的阳光。这零碎断片的建筑局部,一方面由材质的变化中生造出一份奇异和意外,而另一方面,更是在塑造着室内空间的分散与断续的性格。不同功用的小空间从整个大体量中碎裂出来,无序地穿插、重叠和并置,再用各色走道、梯级来贯穿它们,让人随意走在这屋子里的时候,随时都会发生方向和视野的变幻,意外地从不同的角度、不同的窗口处遇到了四外的蓝天绿海。这可和中国古典园林里“步移景异”的心法有了不期而遇的巧合呐。

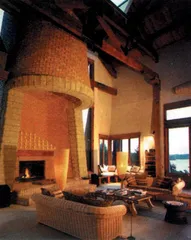

铜板围护的小起居正对着的楼下,纺锤形柱列和从楼梯脚那里婉转过来的木嵌板之间,就围住了半开半闭的餐厅,当然是有落地玻璃临着海景的。再走远几步,就到了那枚黄色圆锥的底下,是阔大的正经起居室了。来到房间尽头我们方才恍然,如此这般隆重声张的船艏,其实只不过是这家人家的壁炉而已!砖砌的墙体在室内看着可比户外显得粗糙得多,是全家里最粗糙生猛的一片拼贴面料了。可是在壁炉的沿口上,用米色粗石镶嵌成的一轮缘饰,则又由极粗中生成了细致的韵味。

细看这个建筑,无论是它在内外各处做成的处理,还是布局的划分、材料的选取,抑或是大与小、粗与细的心理感觉的差异,到处都在运用着熟极而流的手法,却到处都用得错位而隔路,由不和谐中建构出了处处的张力。平淡的外表下隐含着变异和紧张的内容,对自然风景看似谦让的姿态里,处心积虑地寻求以建筑环境与自然环境相媲美,相抗衡,那份气力用得可是不小呢。

这家“砖湾宅”是建筑师诺埃尔·雷恩(Noel Lane)的作品,它曾在2000年获得了新西兰的全国设计奖。可别以为“砖湾宅”的外形和细节上似乎带了点新乡土风格的味道,这便是雷恩的全套看家本领了。在2003年,同样由这位建筑师在附近设计的“砖湾客舍”又获得了新西兰建筑师协会的年度奖。那却是完全以玻璃和金属做成的了。现代风格的“客舍”如同剔透玲珑的水晶般,在动态与严整之间找到了绝妙的均衡感,玩转了光影在虚实间游走的把戏,显示出了截然不同的另一路雕塑风格。如果没有特意说明,怕是凭谁也难猜到两件“砖湾”作品都是出自于同一个人的手里。 野渡舟民