30年代中国电影最佳主角:民族 资本

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

1931年初,一家成立不久的影业制片印刷有限公司在报纸上等广告,公开招股,每股金额为10元,总金额100万元。广告标题是:“裕国富民、益世劝善、国内名流、集思广益、适应时机、组织公开、发展无量、胜券可操。”这个标题充分显示出罗明佑的想法:求理想、求利润。他成立的公司,就是在中国电影史上占有显要地位的联华影业制片印刷有限公司。

30年代,中国电影民族工业风云人物在上海滩一起亮相,群英荟萃,也可以说鱼龙混杂。因为除了大中小民族资本家外,连黄金荣、杜月笙也卷进了电影工业。他们各显其能,造就了中国电影第一个黄金时期,尽管这个全盛期只有短短7年。

罗明佑,堪称贵族大学生,出身世家,他的三叔是北洋政府的司法总长。罗明佑相貌堂堂,长了一张长方形大脸,下颌宽大,有侠义之气。了解一点中国电影史的人,大概都听说过罗明佑的北京真光电影院着火的故事:他让员工先救邻居,本院以及员工的损失他负责补偿。

罗明佑北大毕业,旨趣高雅,精通英语,对知识和有知识的人颇为亲近和照顾。并不是什么电影都能在他名下的影院放映,而且他为学生开辟了周日早场,票价只有一角,只相当于1916年上海演《黑籍冤魂》时的票价。

然而罗明佑并不是一味做好人,他是30年代最有现代气息的电影商人。1927年他成立了华北电影有限公司,没过多久,北京、天津、东北、山东、河南、河北等地都有他“直接或者间接管理的公司”,上海、香港和广州的电影公司也与他有业务往来(《北京电影业史迹》)。他的精明能干,让他在30岁之前就结成了这个大网。

( 黎明伟自己设计的照片 )

( 黎明伟自己设计的照片 )

罗明佑进军制片业是一定的事情。他不满意国片质量,影院也没有足够多的好国片上映。更何况国片也是可以赚钱的。然而当时他对制片并不了解,惟一熟悉的上海朋友就是黎民伟。周承仁、李以庄在《赞美与求真》一文中大略描述了一下罗明佑与“香港电影之父”黎民伟见面的过程。

黎民伟那时刚好处在低潮期,他从香港回上海后与李应生合办上海民新影片公司,但亏损严重,难以为继。罗明佑从北京到上海,找到黎民伟,竟夜长谈,最终“罗、黎于11月初达成合作协定,12月以华北公司名义和民新公司合作拍摄《故都春梦》(孙瑜导演,罗明佑、朱石麟编剧)。黎民伟在1929年12月28日的日记中记载了他们由上海经青岛去北京,就是执行这个协定。1930年8月,以民新公司和华北公司为基础,由黎民伟出面邀请上海的大中华百货公司、上海影片公司、友联影片公司,经过商讨,各以不同方式加入联华。另有在上海经营印刷业的黄漪磋及黎北海的香港影片公司加入……12月27日联华影业制片印刷有限公司在香港正式成立。”联华一共设立四个制片厂,每个厂独立制片,“各厂在影片题材、拍摄费用基本上自行其是,实际上是自负盈亏”。

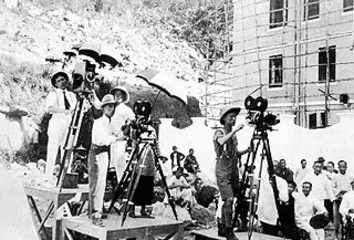

( 黎明伟创办的民新影片公司的露天拍摄现场 )

( 黎明伟创办的民新影片公司的露天拍摄现场 )

罗明佑精明之处,还在于他拉拢了当时香港首富何东爵士、“中国影院大王”卢根、于凤至(张学良夫人)、熊希龄等商界政界要人作股东。这些人其实哪里会过问联华的实际事务,但都起着“免死金牌”的作用。

影之初,性本乱

( 1925年,上海明星影片公司的外景队 )

( 1925年,上海明星影片公司的外景队 )

联华成立之时,也是中国电影业由“疯狂火烧”转向相对冷静之时。对比一下说明书就可以看出来。

联华第一部电影《野草闲话》上映时,说明书上干干净净写着“国产有声歌唱巨片”,而比如1927年,杨耐梅主演的《花国大总统》,被说成“浪漫派香艳电影”,并将能够引人眼珠子的地方统统列出:“有水中恶斗,波浪翻天,动魄惊魂,不可不看。”“开心公司”拍摄的《奇中奇》则什么都占了:“神怪义侠滑稽名片”。《火烧红莲寺》更强,30年代末重映时,广告上写着“明星公司当年风行全国独一神奇机关武侠连集长片”,“昆仑派与崆峒派两派,异人剑侠大斗法术”,“飞剑腾空千里外取人头!淫僧作法难逃侠客掌握!”既是“淫僧”,说明书价目表上却明码标价“幼童减半”。宣传词简直处处“直见性命”,透着混乱(张伟所著《前尘影事》中收入很多当时电影说明书或者广告,用词之直接,让人惊讶)。

( 上海联华电影公司的部分女演员。左起:阮玲玉、林楚楚、汤天绣等 )

( 上海联华电影公司的部分女演员。左起:阮玲玉、林楚楚、汤天绣等 )

表面看起来,联华成立之前,中国电影民族工业已经非常热闹了,然而这不过是混乱带来的假相。

20年代初,孙瑜,这位后来中国影坛的“诗人导演”还在清华读书,他应征“华北电影大王”罗明佑的广告,写了一篇对美国《赖婚》的影评,还得了第一名。在他的回忆录《大路》中,说自己怎么也没有预料到,9年后(1929年)罗明佑会拿了《故都春梦》的剧本请他做导演。更有意思的是,梅兰芳1930年秋天从美国回来,在南京大戏院看了《故都春梦》试映,里面居然有他拍的《霸王别姬》“剑舞”一段。当时已经是有声片了,电影院就用《夜深沉》配合梅兰芳的身段,虽然不能完全符合,“但也算是煞费苦心了”。由此可见当时电影人版权意识之淡薄,梅兰芳《天女散花》的版权居然不知如何到了香港民新公司手里。

出于对电影的喜爱,孙瑜托著名剧作家洪深介绍自己入电影圈,明星说要“仔细考虑考虑”,孙瑜就离开了。两天后,他又去了当时另一家电影公司神州——神州的经理汪煦昌“抱歉地告诉我当时国产电影大不景气,一百多家影片公司纷纷倒闭,神州也准备结束了”。

孙瑜当时还记下了他看到的一个细节:已经是知名导演的李萍倩,一个人站在一块长长木板上,无聊地踏跳着玩。

尽管电影圈难进,1927年孙瑜还是加入了长城画片公司,此时他才发现自己面对的是虚假繁荣的景象。由于《阎瑞生》、《孤儿救祖记》,百十家皮包公司成立,粗制滥造,打一枪就换地方。一些“为人生而艺术”的公司捉襟见肘,比如“长城”、“神州”等。本地观众和南洋市场都喜欢“火烧片”与“古装片”。孙瑜在书里写道:“据说对武侠片,南洋群岛的片商评价购买影片的标准是:十本片子打了十本的,是甲等片;十本中只打八本的是乙等片;至于十本中只有四五本开打的就算不及格,只得贱价出卖了。”

孙瑜看到的正是当时民族资本无序恶性竞争的局面。陆弘石在《中国电影史1905~1949》中引用1927年出版的《中华影业年鉴》数据:“至1926年底,全国共有包括4家美资公司在内的179家制片公司挂牌,而仅上海一地就有142家(其中不少就是孙瑜说的‘皮包公司’)。1923年,常规长度的国产故事片总共只有5部,而1924年增加到16部,1925年和1926年则又分别激增到51部和101部。”几乎80年后的2003年,中国国产电影也不过140部,2004年才升到240部。由此可见当时电影市场多热闹,尽管是虚假的。从客观上说,此时国产电影的地位有所提高。

张石川对此种“火烧大观园”的场面亦有贡献。很多人把《火烧红莲寺》带起的“火烧风”归结于人们对政治环境的逃避,但不可否认的是,民族资本为求生存,有很强的投机本能。在20世纪20年代中国的资本主义经济中,民族资本在其中的份额从未超过18%(《中国电影史1905~1949》),为了生存,自然什么赚钱就拍什么。张石川一口气拍了18集《火烧红莲寺》,杂七杂八的人漏洞百出地在银幕上打成一团。除了最开始还有点接近平江不肖生《江湖奇侠传》外,后来干脆都是张石川自己的想象了。《民国影坛纪实》里列举了一堆“火烧”:《火烧青龙寺》、《火烧九龙山》、《火烧白雀寺》、《火烧七星楼》等等。还有些公司,比如“月明”、“友联”专门拍摄这类电影。

闹得如此混乱,皆因为电影从玩意儿变成了可以赚钱的玩意儿。

1913年张石川和郑正秋等人成立新民公司替美国人依什尔的亚细亚影戏公司拍《难夫难妻》,当时并没有什么影响。拍完郑正秋就接着搞文明戏去了。张石川只拍一些短片,也就是替洋人打工。

1918年,商务印书馆成立了独立的活动影戏部,这是第一家民族资本独资电影机构。影戏部拍过梅兰芳的《春香闹学》、《天女散花》,不过都是片断而已。

民族资本初涉足电影行业,基本结果都是铩羽而归:1916年,张石川自行创办幻仙公司,拍了《黑籍冤魂》后就难以为继。1919年清末状元,著名实业家张謇也曾联合一些股东筹资10万元,创建中国影片制造股份有限公司,支撑两年后停业。

倒是有批“票友”挣到了大钱。陈寿芝、施彬元、邵鹏、徐欣夫、顾肯夫和陆洁等几个人都是买办身份,在洋行上班,又都爱看文明戏。《阎瑞生》演了半年的盛况让他们起了念头,把它拍成电影,他们亦有这个能力。于是他们租借了商务印书馆活动影戏部的器材和人才,陈寿芝还亲自扮演了阎瑞生,王莲英则由一名从良的妓女扮演,就把《阎瑞生》拍成了。张伟在《前尘影事》中记录了当时人们的一些看法:国人处事只要尽其心力,精研日进,“安见不能与西人并驾齐驱哉?”《阎瑞生》仍然有很强的玩票性质,因为这些人拍完这部电影,就没有再接再厉的意思了。

《阎瑞生》刺激了张石川,他与郑正秋等重新成立明星公司,再战江湖,1923年拍了《孤儿救祖记》,赚得大好的名声和极好的利润。1923年12月18日该片在上海爱普庐影戏院上映,第二天就有人上门用8000元买下南洋地区放映权(《中国电影史1905~1949:早期中国电影的叙述与记忆》)。

诸多大小资本蜂拥而上,最后都走上武侠神怪古装片的路上。

纷纷扰扰中,多数制片公司都被淘汰了。很多人扼腕叹息的是“神州”与“长城”两公司,因为秉承教化社会的观念,未免曲高和寡,最终都倒闭了。1926年,“商务”虽然追加资本成了国光影片公司,三年后也因为蚀本关门。

30年代末,中国电影民族资本进入了多足鼎立的局面,因为罗明佑成立了联华,与“明星”、“天一”三分天下,后来又加上后起之秀“新华”、“艺华”。

八仙过海 各有神通

联华当时号称“气焰最剩”,孙瑜也觉得多亏有了联华,他的艺术生命才得以生长发育。《神女》、《大路》等中国经典影片,即出自联华。

联华固然给当时中国电影带来清新之气,但论经营之“花样翻新”,联华基本上就是出高质量影片,手段比较正派单一。另两个公司,一个是“天一”,另一个是新华影业公司,其创办人是张善琨,花样就多多了。

已故香港著名导演李翰祥在《影海生涯》中记载了听来的一些上海老电影的故事。其中一则“据说”是这样的。

“据说,有一天全国的报纸都转载了上海市的一则头条新闻,标题是——

马徐维绑影片真恐怖

夜半歌声广告吓死人

原来在上海跑马厅对面,新世界与国际饭店中间,挂了一张足有八层楼高的《夜半歌声》大广告,画着金山拉着胡萍,两人都是二目圆睁,惊恐万分的若有所见,在下角画着一个鸡皮鹤发的老太太(周文珠饰),手举烛台,弯腰驼背……”因为大风的缘故,烛台仿佛着了,老太太也跟活了一样,一对母子从广告下走过,齐齐吓得晕过去。母亲被抢救过来,10岁的儿子却死了。后来满上海都争说“《夜半歌声》吓死人了”。

李翰祥有点怀疑,觉得很有可能被吓“死”的、到处张扬的很有可能都是演员。张善琨作出这样的事情完全有可能。

与1921年7月份上海《申报》上刊登了一则广告(见张伟《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》)比,电影人的宣传手段高明多了。1921年的广告抬头是“只有一天了!”下面小字云:“承中外人士争先恐后的赏光,异口同声的赞美,真是荣幸到了极点。但是此片原定在本埠开映只有一礼拜,因为北京、天津、汉口等地方早已向本社订定预约,现在各处拍雪片似的信来,催促去开映,再不能挨迟了。所以要请诸位记好,从今天起只有一天了。”该片就是《阎瑞生》,现在看,太过直白了。

张善琨非常精明,他拜上海滩流氓头子黄金荣为师。后来证明这一招非常有用,在跟明星闹《啼笑因缘》“双胞胎”纠纷时,郑正秋他们只得拜杜月笙为师,让一个大流氓对付另一个大流氓,才拿到拍摄权,但从此元气大伤。

而张善琨的魄力是连有远大理想的罗明佑都佩服的。当时张善琨去联华借大明星金焰,罗明佑不是很愿意,就开出4000块银元,本以为能吓退面前这个商人,结果张善琨“马上站起来向罗明佑一鞠躬”,然后立即签支票,说明第二天让人来给金焰量体做衣,随即离去。

邵醉翁才厉害,他是后来直接缔造香港电影王国的邵逸夫的大哥。邵逸夫当时负责“天一”外埠发行,主要管理人是邵醉翁。从一开始,邵氏与南洋等地的关系就很密切,为日后南迁打下基础。天一扛过30年代电影公司倒闭风,靠的就是扎实务实。

“天一”成立之后,稳扎稳打,一部一部频率稳定地出着低成本受欢迎的电影,为了节约成本,司马懿跟城隍爷共享一套衣衫。但是“天一”确实挣钱。而且有时候手法并不光明正大,长长利用自己短平快的长处跟人抢拍同名电影。

黎民伟的民新曾花大工夫,拍《木兰从军》,周期之长导致该片1928年才上映。“天一”照葫芦画瓢拍出《花木兰从军》,然后提前上映,生生憋得民新亏损严重。所以当时上海滩的诸多影业公司都不待见天一。周剑云顺势与其他几家公司成立“六合”公司,意欲封杀“天一”。周剑云原本就是明星的发起人之一,但他长于经营,所以并不像张石川与郑正秋那样活跃于前台。

“六合”这名字起得就带杀气。他们与放映商签订合约,不准他们上映“天一”的电影,同时造舆论说“天一”粗制滥造,败坏了民族电影业。但总有不加入这个合约的公司,而且“天一”有中央大戏院股份,同时邵氏开发南洋市场,最终突出重围。而且“天一”有自己的杀手锏,就是用双胞胎战术,这一招小型公司是根本招架不住的。“六合”与放映商签订合约,不准他们上映天一的电影,但总有不加入这个合约的公司,天一就跟这些公司合作,同时邵氏开发南洋市场,邵逸夫没有地方,就自己开车流动放映。最后胜利的还是“天一”。

当时电影公司还有一个招术,防止彼此之间“挖角”,就是变艺人为亲人。童月娟嫁给张善琨时19岁,她既是张夫人,又是新华公司的主力女演员。当时为了留住红牌,干脆把女明星娶进家门的,不乏人在。柳中亮和柳中浩兄弟除了经营金城大戏院和金都大戏院,还先后创办国华、国泰和大同影片公司,旗下两个头牌凤凰与王丹凤均被娶进家门,当了儿媳妇。真是两全其美,成就了爱情,也防止了对手挖墙脚。

“天一”失去了胡蝶,邵醉翁考察了陈玉梅,觉得陈人品很好,是合适的夫人人选,“便认为娶了陈玉梅而将她捧红,将来天一公司便不怕没有主角”。邵醉翁通过小报炒作,把陈玉梅“票选为中国电影皇后”,“这一着棋子成功,陈玉梅便永远是他的夫人之一,也永远不会离开他,于是乎天一影片公司的女主角,也永远不会给第二家影片公司挖去了”(《邵氏电影初探》)。但看上世纪70年代邵醉翁与陈玉梅的一幅合影,他们之间似乎远不止老板跟有用女明星的关系,毕竟相依为命几十年。

邵氏兄弟的“天一”比张善琨等人务实多了,他们断然不会作出4000块借用大明星的事情。邵氏勤俭到了吝啬的地步,有人说不到末路绝对不进邵氏。邵醉翁并不觉得这样有啥问题,天一不欠别人一分钱已经很了不起了。他也认为天一替人民呐喊了,其实那呐喊的内容不过是要看民间传说,提倡旧道德之类的。“天一”拍些旧道德故事,并不是老板们多爱那些东西,而是有商业市场,他们也用同样的热情拥抱有声片和彩色电影。第一部片上发声的有声片《歌场春色》就是“天一”拍的。

当时贩卖烟土的严春堂也成立了“艺华”,严春堂自己并不了解电影,他将公司交给田汉,“艺华”以高质量左翼作品也占据了一片天地。

风流总被时局散

争奇斗艳的局面很快因为日军入侵上海打断。天一将阵地转向香港,联华四散,张善琨留在租界,挂美商的牌子成立中国联合影业公司,然而,日本人一定要跟他们合作。从此,张善琨背上了汉奸的名字。

1945年抗日胜利后,民国政府接受了敌伪资产,成立了“中电”与“上实”两家公司。民营资本独舞的局面就此结束。 年代30主角火烧红莲寺罗明张石川黎民伟最佳中国电影电影中国民族资本