当代收藏的关口

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

在宋庄一位收藏家那里,他向我讲起毕加索和杜尚的一次经典对话,毕加索问杜尚什么是艺术,杜尚反问什么不是艺术。一句反问,很有东方式的禅机了。这句话,在他的各式看来很不艺术的收藏的反衬下,听来很应景。这个村子里,曾经有人和一头驴举行婚礼,有人在附近的潮白河边集体裸体,有人解剖猪,有人把自己反绑起来。一切可能性都在艺术的名义下试验着。但就是这位藏家也承认,艺术有时候被作为骗财骗色的工具了,所以收藏作品要从艺术家入手,追踪艺术家的成长历程,看他的动机。

问题来了,艺术难道真的是那么高尚么?知名艺术家的动机和普通艺术家的动机能有多大的区别?是量的区别还是质的区别?这些都是很难,或者说是没法回答的问题。藏家们可能有他们独特的判断标准,但从经济或收藏的角度,当代艺术在市场上贩卖的,无非还是传统的路数,一个是大众共识,一个是大众审美。轰轰烈烈的当代艺术运动影响了当下的人,在他们的知识结构里灌输了新的内容,于是,在这个商品社会中,买卖双方要为这个新的知识定价了。

知识是一回事,写在绘画史里就可以了,但转变为民众的审美趣味,可能还需要一个过程。在嘉德的油画雕塑专场拍卖会上,赵半狄的出现就是颇为有趣的、行为艺术介入收藏的例子。赵半狄学画出身,但他的广为人知却是他的人与熊猫系列,有一段时间,他与一只玩具熊猫对话的图片遍布大街小巷。一幅画面中,赵半狄在诊疗室里为“熊猫”打针,熊猫说,“我不怕疼,只怕艾滋病”;丛林中,面对偷猎者的追杀,赵半狄按住“熊猫”的脑袋:“快趴下,偷猎者来了。”而“熊猫”却是满腹怨气:“总这样躲躲藏藏还不如死了。”脑筋急转弯式的,或者充满小幽默的对话使赵半狄成为公益广告的代言人,也使得赵成了家喻户晓的艺术家,而实际上,他很长时间不画画,已经不是传统意义上的画家。

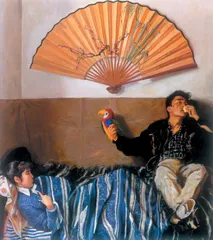

这是一个行为艺术进入知识结构的例子,但在拍卖会上赵的价值还是由一幅毕业前后创作的、技法和主题立意颇为传统的油画载入,这又说明了大众在知识和审美之间存在的差距。这幅《鹦鹉和扇子》画的是两个男女青年着衣在床,互不相望,是当代传统画家最喜爱的间离式题材,类似的题材在油画创作中占了相当大的分量,而在西方,则是百年前的流行题目。该画估价50万到60万元,最终以近百万的价格成交,一个侧面也反映了赵半狄的知名度。去年秋拍,以裸体拍照成名的行为艺术家马六明有两幅学生时代作品参拍,和今日赵半狄可作为一个比照:那两幅画类似学生习作,相对粗糙,估价只在几万元,成交也没有高出估价,而这幅赵半狄的作品,尺幅大不说,笔触还颇细腻,人物表情颇为传神,受到了追捧,价格高出估价近一倍。

陈逸飞的画价飞升,一定程度上顶托了老一辈画家的价位,荣宝拍卖吴冠中的一幅作于1987年《黄土高原》卖到1870万元,创造了吴冠中水墨作品拍卖新的纪录,而此前,吴冠中水墨作品最高成交纪录是660万元。这幅画之所以拍出如此价位,乃是因为它是吴冠中画风转变的里程碑式作品,西方人称之为吴冠中风格转变的“基准作品”。在嘉德,靳尚谊的一幅作于1979年的《小提琴手》估价60~80万元,大小仅为73.5×54cm,结果拍到了360万元,从单位面积的价值上,甚至高出陈逸飞的《有阳光的日子》数倍。

老画家的带动使对年轻一代画家的发掘到了如火如荼阶段。年轻画家的作品纷纷打破他们本人的纪录。荣宝拍卖会上刘小东的一幅《水上抽烟》拍到了93万元,是估价的3倍,曾梵志的一幅面具卖到了60多万元。嘉德的拍卖中,张晓刚的《大家庭系列》中的一幅拍出了60万元,高出估价一倍;朝戈的《2000年的两个人》估价60~80万元,拍出了120万元;更有忻东旺的《诚城》估价不过十余万元,拍出了140万元,他的另一幅作品《早点》则拍出了225万元。60年代出生画家作为一个整体已经成为画坛的中坚力量,市场对他们绘画的追求也突然迸发了。当然,对这些画家的理解还集中在他们对形神的塑造上,和当代艺术的精神并没有多大关系。

既然没有统一的标准,对艺术的理解仁者见仁,智者见智,市场上也不免会有意外发生。按大众品味,经过几年的认识与发掘,夏俊娜的绘画已经达到了雅俗共赏的程度,其创作的仕女已经成为新仕女形象的代表,但在嘉德93%的成交率中竟意外流拍。而笔触更为大气的,颜色对比更鲜明的阎平的作品却高出估价一倍。此外申玲色彩鲜艳的作品也开始走红,不知从此以后灰调子的,专业人士偏爱的色彩会不会在市场上也黯淡下去。 赵半狄关口画家艺术当代美术吴冠中文化收藏