胡语与胡同

作者:三联生活周刊(文 / 凌霜华)

贺岁片《手机》里有一段台词:字正腔圆的“北京人”徐帆给“河南籍主持人”葛优讲河南人的段子,葛优保卫家乡的自尊心上来了,反驳说:“宋朝的时候,河南话才是真正的普通话,北京话那叫胡语,没开化的少数民族。”领导人宋徽宗和著名艺术家李师师同志都操着一口标准的汴梁话。四川教授张国立嘲笑他的无知:“李师师是杭州人,讲的那叫吴侬软语。”

这一段明显是压抑许久的刘震云和胡同串子冯小刚激情碰撞的结果,刘的本意是想替河南人撑腰,因此强烈要求这么一部以北京观众为观赏主体的大制作里,让一半的演员都讲河南话——在北京地位最低的方言——大约等于安徽话在上海的位置。

不过,葛优有句话是不错,北京话就是打胡语来的。胡同的来历,来自于蒙语“忽洞格”,就是水井的意思。以水井为名的胡同最多,有些名字很好听,比如菊儿胡同、灵境胡同;有浪漫主义的,百花深处、杏花天,绝对是骚人墨客起的,也有听着别扭的,像屎壳郎胡同,其实它本来的意思绝对不是胡同居民不讲卫生,导致屎壳郎横行霸道;也不是这个胡同有个泼皮,狗揽八泡屎,泡泡舔不净,所以人送外号屎壳郎。民族间的文化差异就是这么大,屎壳郎按蒙古语的音译美好得不得了,就是“甜”的意思,一口甜水井翻译成汉语就变馊了,是有点撮火。

野史学家老冤枉顺治强抢民女的根据就是他的爱妃叫董鄂氏,其实他们是装傻充愣,这姑娘根本就不姓董,她妈也不姓董,她也不姓鄂,虽然她爸爸叫鄂硕,历史学家没研究出她的名字,可以想到的是,如果按照上述的翻译办法,她的名字就算不叫屎壳郎,也必定是叽里咕噜一长串,好听不到哪去。就像她婆婆孝庄,如果叫“大玉儿”又俏皮又温婉,如果叫她的本名布木布泰,不免有些木头木脑,虽然不比沐剑屏是一根“泡在水里的木头”,干木头更有失美女风情。

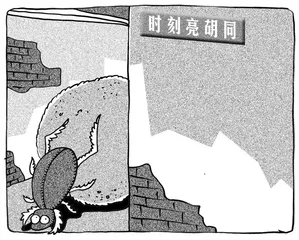

屎壳郎胡同在“文革”时曾改名叫“时刻亮胡同”,一听就透着一股振奋人心的豪情,好像大辫子姑娘李铁梅高举指路明灯的劲头儿。这种改名方法在“文革”时曾盛行,像把戴家胡同改名为红哨兵胡同、北豆芽胡同改名为红小兵胡同、豆角胡同改名为红到底胡同、珠市口西大街改名为红卫东路等等。“文革”后大多改回了原名。 胡语胡同