曹聚仁:浮出水面的“密使”

作者:李菁(文 / 李菁)

香港来客

“1956年7月11日:(周恩来)出席中共中央书记处扩大会议。会上商议周恩来接见原国民党中央通讯社记者、现《南洋商报》特派记者曹聚仁的有关事宜……”这是1998年在周恩来诞辰100周年由中央文献研究室编的《周恩来年谱》中的一段,“曹聚仁”名字第一次出现。尤为值得注意的是,周恩来在“中共中央书记处扩大会议”讨论接见曹之事,可见重视程度非同一般。

据曹聚仁的女儿曹雷回忆,周恩来在开会商讨之时,曹聚仁已经到了北京。1950年,曹聚仁从上海到达香港工作,“大约在1956年夏天,他写了一封信给我母亲,让她转交给邵力子先生。后来可能是邵力子向上头做了汇报,让他不妨来接触一下。”曹雷说。

据《周恩来年谱》,1956年7月13、16、19日,“先后由邵力子、张治中、屈武、陈毅等陪同,三次接见曹聚仁”。周恩来办公室主任童小鹏后来也在回忆里提及,周恩来于16日在颐和园会见并宴请曹聚仁时,进一步阐明了国共第三次合作的思想。“曹试探地问周恩来关于和平解放台湾的谈话究竟有多少实际价值。周恩来说:‘和平解放的实际价值和票面价值完全相符。国民党和共产党合作过两次,第一次合作有国民革命军北伐的成功,第二次合作有抗日战争的胜利,这都是事实。为什么不可以第三次合作呢?’”

8月14日,曹聚仁在他供职的《南洋商报》上将这次会面做了报道,向外传递了中共方面认为“国共可以第三次合作”的重要信息。

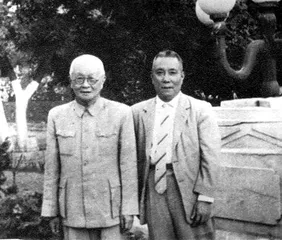

( 曹聚仁与邵力子在北京 )

( 曹聚仁与邵力子在北京 )

那时,已6年未同丈夫见面的夫人邓珂云立即带着小儿子曹景行赴北京。对这次北京之行,如今已是“凤凰卫视”著名时事评论员的曹景行至今还有印象。“那年我才10岁,跟着父亲在北京见了邵力子、屈武等很多人。”大人们在谈话,邵力子陪着曹景行母子游览颐和园,后来张治中、邵力子、屈武、夏衍等人请曹聚仁吃饭,大家谦让着都不肯坐主座,小曹景行最后堂而皇之地坐上了那个位子。

10月7日,由邵力子、张治中等人陪同,周恩来与再次来京的曹聚仁会面。这次谈话内容,《周恩来年谱》也记录得十分详细:周恩来回答了曹聚仁询问如果台湾回归后,将如何安排蒋介石等问题,周说:“蒋介石当然不要做地方长官,将来总要在中央安排。台湾还是他们管。”关于陈诚和蒋经国也都有提及,周恩来表示,陈诚如愿到中央,职位不在傅作义之下。

( 1988年,许多随国民党到台湾的“老荣民”终身未婚,无法返乡。只能居住于各地的“荣民之家” )

曹聚仁夫人邓珂云后来在笔记中记载:“……这次毛主席接见了他。”可以推断,自1956年起,曹聚仁便与北京建立起稳定而畅通的交流管道。1958年8月,毛泽东再一次接见曹聚仁,让他将中共金门炮战的目的主要是对美不对台的底细,转告蒋氏父子,曹聚仁后来在报纸上以“郭宗羲”之名发表了独家文章,透露了中共炮轰金门的“醉翁之意”。

提及这段历史,原中央调查部部长罗青长回忆:“毛主席十分重视曹聚仁,当时毛主席讲政治性‘试探气球’。”“总理和我们也等着曹先生把消息传递给台湾。当时曹聚仁可能没有与蒋经国直接联系上,或者出于别的什么原因,但他为了执行毛主席交给的特殊任务,在迫不得已的情况下,后来在新加坡《南洋商报》以记者‘郭宗羲’的名义发表。”

( 曹雷 )

( 曹雷 )

为什么是曹聚仁

1900年出生的曹聚仁21岁时到了上海,后在上海艺术大学、暨南、复旦、中国公学等大学任教,并为《申报》、《立报》等刊物撰写评论和杂文。1937年,“淞沪会战”的爆发改变了曹聚仁的人生方向,他“持”笔从戎,以新闻记者身份出入上海闸北战场,为《申报》、《立报》、《社会日报》和中央通讯社采访战地新闻,发回了大量报道,1947年,这些战地报道被整理成《中国抗战画史》结集出版,为后人留下一笔珍贵资料。

曹聚仁的“密使”角色,多多少少与他和蒋经国的渊源有关。曹聚仁女儿曹雷回忆,母亲在去世前几天拉着她的手说:“你知道吗?都是因为你来到这世界上,改变了你爸爸和我的一生。”1940年,为了小曹雷的出世,同为战地记者的曹聚仁夫妇决定在相对安宁的赣州安家。没多久,蒋经国找上门来,以“老师”相称邀曹帮助自己主持赣南的《正气日报》。“我出生后,蒋经国和蒋方良专门找了一个士兵挑了鸡蛋到我们家来看望,母亲说,蒋方良还抱过我。”

“蒋经国从俄国回来后,缺乏亦师亦友的关系,他后来找到了我父亲,父亲不是他的幕僚,只是帮助他办过报纸。”曹景行这样分析曹聚仁与蒋经国的关系,曹与小蒋的联系一直保持到1949年。

另一方面,由于早期做记者、文人的经历,曹聚仁交了很多朋友,有国有共,民主人士邵力子又是曹聚仁的老师,这一点与章士钊颇为类似,这或许是他们充当中间人最大的优势。

“近些年来出了不少关于我父亲的文章,有的文章像写电影剧本一样,把当时的神态、对话写得活灵活现。父亲所做的事情当时属于绝对机密,只有极少数人知道,所以那些文章大多是不负责任地猜测或编造。”曹雷坦率地表达了她的不满。

“我妈妈一再关照不许多问多说,我们都知道这是国家的事,我们也一直保密。”曹雷说,关于父亲的身份,多少年来外界一直沸沸扬扬,但作为家人他们很少发言,直到1996年看到原周恩来办公室主任童小鹏发表的一篇回忆文章和1998年出版的《周恩来年谱》,她才感觉“必须得说出一些东西来”。1998年,曹雷在海外媒体发表文章《父亲原来是“密使”》,首次以家人或亲历者的身份披露了许多细节,在两岸引起轰动。

1956年的北京之行应该是曹聚仁近十年为国共牵线的起点。

在曹聚仁北京之行前的一期《TIME》上提到,“在香港,传闻集中在一个叫曹聚仁的中国记者身上”。文章说,“曹相信,对所有中国人来说,最好的事就是能否与共产党谈判解决问题”。因而,在收到北京方面支持他的消息之后,曹就写了一封信给旧识蒋经国,告之:“在这危急时刻,我有重要的事要告诉你。”

据曹雷的个人回忆,其母亲在去世前告诉家人,“两岸建立联系的事情,最初是台北方面派人到香港找我父亲的”。于是后来有了曹聚仁托妻子转交给邵力子的那封信,从而建立起另一条与台湾沟通的渠道。

1999年,原中共中央对台工作领导小组办公室主任兼总理办公室副主任、中共中央调查部部长罗青长在接受采访时只是简单地提及,“曹聚仁是通过费彝民(注:香港《大公报》社长)介绍来大陆采访的”。

等待打开谜底

曹聚仁为两岸充当“密使”,这一事实基本已得到确认。但对于很多细节,仍然笼罩在一片朦胧当中。争议主要集中在曹聚仁是否到过台湾、是否与蒋经国见面以及是否存在国共之间“六项协议”这几点上。

关于曹聚仁到台湾去的秘闻,有两个说法,一是“蒋经国在极秘密情况下,派了一条小船,专程来港接曹聚仁先生前去台湾”(曹的老朋友王方语);二是“蒋经国移樽就教,坐了一艘军舰,开到香港海外,接他上去商谈”(香港报人罗孚语)。其间,曹聚仁出示毛泽东给蒋介石的一首《临江仙》,内中有“明月依然在,何日彩云归”之句,道出了毛“国共再携手,一笑泯恩仇”的诚意。

“蒋介石、蒋经国父子在涵碧楼,听取曹密访北京的报告,形成了一个与中共关于和平统一的谈判条款草案,当时称为‘六项条件’……”据曹聚仁的朋友王方回忆。

对此,曹雷的态度是可以提供个人回忆,但是否符合史实,只能等到有关档案公开的那一天。曹雷回忆说,父亲在澳门病重时,经常告知母亲自己做噩梦,梦见自己坐小船在海上漂,“我父亲以前从未出过海”,曹雷说,父亲当年告诉母亲,蒋经国是派一艘小船来将他接到大船上,与蒋家父子见面。此外,作家叶永烈后来在参观日月潭涵碧楼纪念馆时,发现了曹聚仁到达此馆的准确日期——1965年7月20日。

“我爸病重时,我妈妈专门到澳门照顾他。妈妈后来转告我,父亲清醒的时候跟他讲起与蒋经国会面的情况,说他向蒋经国汇报了几个孩子的事,而蒋经国告诉他自己的孩子不争气。”曹聚仁生前的很多资料都是夫人珂云帮助抄写、整理的,曹雷回忆:“我以前在家里看到过写有‘六条’的复写底稿。”曹聚仁去世后,因为觉得“家人不适合保存”,他的1000多封信都被交到组织保存;还有一些文件被曹聚仁的弟弟带走,当这些老人都去世后,很多重要资料的去处就无从查起了。

1972年,曹聚仁在澳门去世,周恩来亲自关照曹雷与曹景行奔丧一事。周总理亲自拟定了墓碑碑文:“爱国人士曹聚仁先生之墓”,算是为曹聚仁的一生做了定论。

“曹聚仁先生的一些资料,出于保密原因,还被存放在国家有关部门的档案馆中。”原中央调查部部长罗青长说。■

曹聚仁与

“一纲四目”的诞生

1958年10月13日——也就是毛泽东作出炮击金门的决定50天后,在周恩来、李济深、张治中、程潜、章士钊的陪同下,毛泽东这样告诉曹聚仁:“只要蒋氏父子能抵制美国,我们可以和他合作。我们赞成蒋介石保住金、马的方针,如蒋撤退金、马,大势已去,人心动摇,很可能垮。只要不同美国搞在一起,台、澎、金、马都可由蒋管,可管多少年,但要让通航,不要来大陆搞特务活动。台、澎、金、马要整个回来。”

《周恩来年谱》也映照了这次会面,年谱记载,毛泽东当时表示,“台湾抗美就是立功。希望台湾的小三角(指蒋介石、陈诚与蒋经国)团结起来,最好一个当总统,一个当行政院长,一个将来当副院长”。

毛泽东对台湾政策,后被周恩来概括为“一纲四目”,据金冲及《毛泽东传》中表述:

“一纲”是:“只要台湾回归祖国,其他一切问题悉尊重总裁(指蒋介石)与兄(指陈诚)意见妥善处理”;

“四目”包括:

(1)台湾回归祖国后,除外交必须统一于中央外,所有军政大事安排等悉由总裁与兄全权处理。

(2)所有军政及建设费用,不足之数,悉由中央拨付。

(3)台湾之社会改革,可以从缓,必俟条件成熟,并尊重总裁与兄意见协商决定,然后进行。

(4)双方互约不派人进行破坏对方团结之事。

毛泽东的这个想法在1963年初,通过张治中致陈诚的信转达给台湾当局。而根据中央文献出版社2003年出版的《毛泽东传》,毛泽东的想法正是在1958年会见曹聚仁的一段谈话中表露出来的。■

1950~1969,鸿雁频传张治中

1949年后十多年的两岸关系,北京大学教授刘金质说:“其实还是一种内战的延续,不过表现形式是冷战,是全世界冷战局势的一部分”,“但并不排除缓和与接触”。在这种环境下,国共双方或派出密使,或托人传话。中共方面最先受命作谋和试探的,是由毛泽东亲自点将、与国共两党都有很深渊源的著名将领张治中。

◎程义峰

1950年3月,中国人民革命军事委员会委员兼国防研究小组组长、西北军政委员会副主席张治中,经中共中央和毛泽东主席批准,开始为争取和平解决台湾问题进行工作。1950年3月11日,毛泽东起草了《关于争取和平解决台湾问题给张治中的电报》。电文称张“现在从事之工作极为重要,尚希刻意经营,借收成效”。同年3月20日,毛泽东再次致电张治中,“同意”张“来京面叙”这方面的工作。

从这一年开始,张治中努力推进两岸和平统一。在近20年的时间里,他多次给台湾当局写信,晓之以理,动之以情。“甚至在他1969年4月所立的遗嘱中,还将祖国统一当作他的遗愿。”张治中的儿子张一纯对本刊记者说。

张治中在国民党军队中曾位至行营主任、集团军总司令、侍从室主任、政治部长,陆军二级上将军衔,还担任过湖南、新疆两省主席,与蒋介石过从甚密。同时,他又与周恩来、毛泽东等中共领导人有长期交往,曾为国共两党两度合作出过力。在抗日战争和解放战争时期,他曾代表国民党与中共进行过多次和谈,有“三到延安”之举,有“和平将军”之美称。1945年抗战胜利后,一些主战派将领敦促蒋介石通过内战,剿灭中共,唯独张治中提出不能战,因为“无论从政治、经济、民心三方面来说都不能有内战”。邓颖超在《张治中回忆录》中评价说,张将军“始终不渝地坚持孙中山先生的三大政策”,“是一位没有同共产党打过仗的国民党军人”,“是国民党方面始终坚持国共合作的代表人物”。

因此,在1950年,中共中央选择张治中作为和平解决台湾问题这一重要工作的人选,无疑非常恰当。张的工作开始后,毛泽东与他在半个月内互通了4封电报。在张由南方赴京汇报时,毛泽东曾亲电时任中共中央华南分局第一书记、广东省人民政府主席的叶剑英,为其布置沿途护卫,可见张治中肩负的使命之重要,以及中共中央对此举之重视。

1954年,张治中发表名为《告逃在台湾的人们》的广播,在历述国民党反动统治给人民带来的深重灾难和新中国欣欣向荣的景象后,号召逃往台湾的故旧:“只要你们能弃暗投明,就必然得到立功赎罪、既往不咎的宽大待遇。”“全国人民已经伸出手来,希望你们勇敢地走上这条生路,主动地尽自己一切可能靠拢祖国和祖国人民,使台湾早日得到解放。”这篇广播稿播出后,英国著名的《经济学家》杂志曾评论“是那么合情合理,那么有说服力,那么令人安心”。

1956年夏天,周恩来总理在全国人民代表大会上宣布争取用和平方式解放台湾的方针,并希望台湾当局适时派出代表到北京或其他合适的地点进行商谈。张治中在回答《团结报》记者提问时,明确表示:“周总理的讲话充分表达了中国共产党和全国人民最诚恳的态度,我相信台湾的绝大多数人是会接受和同意的。”“周总理一再表示,中国共产党人和国民党人曾两次并肩作战,反对帝国主义,这等于暗示我们不妨再来第三次合作。”

时隔不久,在1957年3月的一次民革会议上,他又专门就和平解放台湾的可能性阐发了自己见解,认为这种可能性主要表现在:“第一,新中国的强大所产生的吸引力很大,在台湾的军政人员,自命是孙中山先生的革命信徒,眼见祖国几年来的飞快发展,日益强大,他们在今昔对比之下,自然发生倾向祖国的心情。第二,目前世界总的情势是缓和与进步,台湾在国际上的地位不容乐观。第三是台湾内部的情况,台湾军队一天天变老,经济一天天败坏,美援也不能久持,因此人心涣散,前途无望;第四,美蒋矛盾日益尖锐,美国已发动倒蒋运动,利用以胡适为首的自由主义分子,主张毁党救国。他们在香港出版反蒋的小册子,提出反共必先倒蒋论,这对蒋介石的刺激很大。”

1958年10月,张治中写了一篇《台湾应主动抛弃美帝》的短文,号召在台湾的故旧毅然抛弃美帝,回到祖国怀抱。在这篇短文中,他充满感情地写道:“你们离开祖国九年了,人生几何,经得起几回沧桑巨变?鸟倦尚且知还,人情谁不思乡?每当春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时,翘首北望,宁不神伤?你们回来吧,家人亲友在盼望你们,祖国人民在召唤你们!”

1960年5月24日,周恩来请张治中致信蒋介石,“台湾的社会改革可以从缓,必俟条件成熟并征得蒋之同意后进行”。次年6月,毛泽东再次表示:“我们容许台湾保持原来的社会制度,等台湾人民自己来解决这个问题。”1962年,周恩来邀请张治中、傅作义、屈武等在钓鱼台吃饭,席间谈到台湾问题。周恩来希望他们写信给台湾当局,告诉他们不要轻举妄动,后来,张治中给蒋经国写了一封信,转达了周恩来的意思。1963年初,周恩来加紧了争取台湾的工作,他请张治中写信给刚赴美访问的陈诚,阐明台湾的处境和前途,说明反台者并非中共实为美国,而支持台湾者并非美国实为中共,中共这样做是为了维护国家主权和领土完整之不可侵犯性。

为了促进祖国和平统一,张治中亲自主持民革中央促进祖国统一的工作,为使台湾回归祖国,他尽心尽力。特别是向战犯战俘做了许多有益的工作。1956年5月,他分批会见宋希濂、杜聿明、范汉杰等26名战俘战犯,向他们宣传党的政策。1959年国庆节,上述战俘多数被释放,后来做了很多对台宣传工作。■

(本文历史资料来源:中国文史出版社出版的《张治中回忆录》、《张治中将军》) 世界大战历史中国近代史蒋经国浮出水面后汉书汉书张治中蒋介石曹聚仁邵力子密使周恩来年谱共产主义曹雷