科学对历史学的一次证伪?

作者:王恺(文 / 王恺)

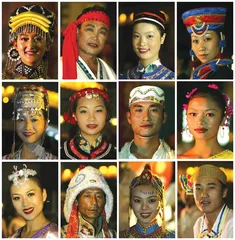

中土文明原来自南而来?汉人和藏人的关系居然比汉人和越人、汉人和苗人的关系更为接近?福建地区的居民大多数是北方汉人?这些问题的答案居然隐藏在一门崭新的学科:分子人类学之中。

“这些历史信息隐藏在我们体内的DNA分子结构里,至少到目前为止,历史学家的不少推测被证明是错误的了。分子遗传学在一次次地证明着这点。”李辉在复旦大学生命科学学院攻读博士学位。研究方向是分子人类学,他热衷收集中国及东南亚地区各个民族分支的DNA样本,足迹遍及中国南部的城镇与村落。

“民族更多是一种政治学上的概念。语言学家的分析相对有客观性。你知道吗?语言学里面一些最隐晦、最古老的脏话是测量的依据,这和分子人类学根据随机突变DNA研究人类迁移的依据一样。”李辉说,所以,现在分子人类学和语言学在一起推测着人类的族群变化和迁移。

由IBM赞助,美国《国家地理》杂志举行的研究“人类迁徙遗传地理图谱计划”2005年4月开始在世界各地进行,复旦大学生命科学院承担了远东地区及其东南亚地区的DNA的取样和研究,正好有大量充足的基金来研究这地区的人类迁移路线——实际上也就是人类的文明走向,正好证实或证伪若干历史学家的推测。

“人类迁徙遗传地理图谱计划”将在全球范围内收集10万份人类DNA标本,用5年时间描绘出史前人类迁移的路线。“这次我们调研的重点将是绘制一幅中国人祖先迁移的地图,用来探究我们民族和语言等诸多进化环节当中的未知问题。”负责这个项目的复旦大学生命科学院院长金力教授说。

汉藏同源,吴越不同

汉人和藏人本出同源,分子人类学家根据研究DNA得到了这一结论。而且,汉人与藏人的关系比苗人、越人的关系都要更接近。汉人和藏人的分开不过是5000年前的事情。

最早提出汉藏同源的是中国的一些语言学家。原本语言学界认为南方的侗傣语和汉语最接近,后来发现与汉语最接近的是藏语。藏语中大多数字的发音在中国东南部的方言中都能找到,而且字义相同。藏语和汉语之间存在的不是一般意义的对应关系,而是系统性的一一对应。在语言学上,汉族和藏族表露出非同一般的关系。

中科院昆明动物研究所研究员宿兵于1996年在DNA中找到了汉藏同源的证据。他发现汉人和藏人在M122以及在其分支M134上都有相同的突变。而且宿兵通过对Y染色体主成分进行分析,发现藏族的突变频率与汉人最接近,这意味着在藏缅语系的诸多民族中,藏族和汉族最接近。他们分化的年代约在5000年前。

M122突变大约发生在三四万年前,那时中国陆地上的许多山脉被积雪常年覆盖。棕色人种早于黄色人种在黄河、长江流域活动,在东南亚的缅甸一带,黄种人的部落已经取得一定势力,棕色人不断沿海岸线退缩,或者躲进山区。“当中国陆地上的冰川不断消融时,一支带着M122突变的南亚语人群开始进入了中国。”李辉说,目前发现关于南亚语先民进入中国后的分化路线有3条,共有两个入口,一个是在云南,一个是珠江流域。

其中一支沿着云贵高原西侧向北跋涉,他们最终在距今1万年前的时候到达了河套地区,黄河中上游的盆地。“这里应该是中华文明的真正起源地。”汉藏语系的祖先也被后人称之为先羌,他们也就是汉族与藏族人的祖先。

这一支南亚人在出发时头颅还很圆,带有大鼻子、厚嘴唇等特征。但在他们行进过程中,人体形态发生变化。而到了高原之后,不再受疟疾影响,加上缺氧,存活下来的人基因变化了,脸都变得很长,线条、棱角变得刚硬,如同刀削。留在河谷地区的羌人应该是迁移过程中留下的。他们保留了游牧的习性。

经过这1万多年的迁徙,这样一直到5000~6000年前,人体内部的DNA又开始不安分了,那时,由于粟谷农业的出现,新石器文化开始在这个地区发展。人口的增长使群体必须扩增新的居住地。汉藏语系的两个语族开始分野。其中一个亚群在M134的基础上又发生了M117的突变。他们带着这个突变向东行走,一直到渭河流域才停留下来。他们掌握了农业文明,开始以农耕为生。这个群体就是华族,也就是后来所称的汉人的前身。“M117是汉人身上很古老的一个遗传突变。”李辉说。

另一个亚群被称为藏缅语族群体。他们或是战败、或是寻找食物离开黄河流域,向西向南迁移,最后在喜马拉雅山脉南北居住下来。在迁徙的过程中,这个群体就像细胞在不断裂变,分化出了藏、彝、景颇。至今,这些民族的送魂歌中都要把亡灵送回北方。“藏族在形成中吸取了中亚的许多因素。”

华族扩张很厉害,他们向四面掠夺土地和粮食,羌族这时候不再被他们认做是同类,称其为“西戎”,当然也包括东部的广泛地区,但这一地区已经被“三苗”占领,这是和汉藏同一祖先而更早迁移到此的族类,部族的争斗产生了民族英雄,“黄帝”就是这样的人物。而后,华族和东夷、南蛮在夏商阶段一直在争斗中。“楚人是荆蛮的后代,从荆蛮里面分化出三苗,所以,现在分子遗传学可以看出,很多湖北人DNA和苗人的关系接近,胜过与汉人的关系。”李辉说。

百越先于汉藏进入两广地区,穿越南岭的变为北越,也就是后来越国的祖先,南方的越人自秦汉以来一直往广西山区迁移,南宋时候又发生迁移,后来形成侗族。所以,现在浙江一带越人的语言和侗族语言有相同之处。而吴国人则有不同的起源,吴越两国根本不同源,统一使用华语后才接近。历史学的猜测再次失败。

当初南亚先民从云贵高原西侧进入中国后,一支人群与汉藏民族分开而行,他们沿着长江往下走,这个人群在洞庭一带形成了苗瑶语系。“吴人就是苗瑶人东进和南下的汉人同化后形成的,所以他们遗传结构的变化多而复杂。”

在渭河流域华族逐渐磨砺出一支骁勇善战的秦人,他们盘踞在关中,积聚着统一中国的实力,秦汉时期,四分五裂的中国被统一,从语言、文字到货币、计量单位等文化层面上,汉族的整体意识真正形成。加上强有力的中央集权统治,之后汉族就没有再出现分化。而且,各地的汉族基本没有带上外来的成分。他们通过先进生产力而不断地扩张,占据了大部分土地。

“历史学家说的汉人扩张中不断融合当地人是不对的,当地人基本被驱逐了,福建人是最好的证明:根据分子人类学分析,他们基本上是北方汉人的后代,语言上保留古代汉语尤其多。”李辉说。

金力教授的实验室助理钱吉说,其实中国在利用DNA分析自己祖先的迁徙路线上已经相对比较成熟了,就目前的研究成果来看,华夏56个民族和东亚东南亚各民族都是由南亚语系的先民分化出来的,因为他们身上都带有M122的突变。

弄清祖先迁移路线

李辉着重研究的是在中国南方的各个民族群体间的关系,“因为人类是从东南亚地区进入中国的,所以在中国南方他们生活的时间长,分化的人群也就多。而且那么多人群聚集在一起,不停地在进行分化、同化,千万年后的我们根本就不知道自己所属哪个人群”。

李辉在注册登记时,民族栏里填写的是汉族,但是他从小时候就发现自己虽然居住在上海奉贤,但和周围的汉族人在文化习惯上有很大差异。他太爷爷太奶奶有自己深青色的民族服装。他们有自己的节日,农历四月十八日,他们会洒水过新年;农历九月十八日,他们会把鱼塘里养的鱼都捉来,斩成段,分成堆,每家每户平均分配。当时,长辈们给李辉的说法是,他们就是上海最早的原住民。

直到李辉到云南傣族去采样时才发现,傣族的语言他几乎都能听懂,他发现在词根上傣族话和他所说的话完全一致,只是在词缀上有些变化。而到了水族,李辉更为惊讶,连那儿的悄悄话、私房话,他都能听懂。回到上海后,他就研究了自己的DNA,经分析发现,傣族、水族和他自己身上都带有M119突变。

经过研究,李辉发现,南亚先民沿云贵高原西侧北上形成汉藏语系的同时,从中分离出一支南亚先民朝东南方向迁徙,绕过老挝的崇山峻岭,距今1万多年前,南方的北部湾形成了澳泰语系祖先。这一支黄种人带着M119突变从越南和广西方向进入中国,沿着海岸线往东北走,形成了百越民族。

李辉通过检测自己的Y染色体和线粒体(均属随机突变DNA),发现它们来自现今的广东福建一带。通过DNA检测,李辉才知道,他们属于澳泰语系中的一个人群,而他所说的一些话来自一种古老的澳泰语。这个语系祖先的形成是在2万多年前南方的北部湾。

澳泰语系人群在民族学上又称为百越民族系统,他们历史上的覆盖范围是从越南北部的交趾分布到江浙一带。在千百年的分化中,诞生了黎族、侗族、水族、仫佬族、仡佬族、高山族、壮族、傣族。这些民族在语言、文化上有很强的一致性,所以也统称越人。“你看我的眉骨向下弯曲的弧度很大,这就是澳泰语系人群的显著特征。”李辉说。

钱吉说,在此次“人类迁徙遗传地理图谱计划”中涉及到关于中国人迁徙路径的研究只需要做些收尾和补充工作。比如如今有研究发现,在2万多年前,澳泰语系形成的时候,就有一支部落沿着海岸线往上跑。他们几乎就没有留下沿途停滞的痕迹,一直跑到西辽河流域再停留下来。他们是阿尔泰语系的核心。之后那些阿尔泰语系的先民又朝周边迁徙,往西分化成蒙古、突厥,往东进入朝鲜、日本,向北穿过白令海峡踏上美洲。“但是到目前为止,该语系的人怎样迁移还没有结论,这个地区的DNA采样相对做得薄弱些。在这一次的遗传地理图谱计划中,这些都会加以完善。更多的重点将放在对东南亚的研究上。”

复旦大学可能会先从老挝、缅甸入手,因为那里还有很古老的人群部落,“这次人类迁徙遗传地理图谱计划的工作重点将会落在老挝缅甸身上,毕竟,南亚先民是东亚人共同的祖先。这部分人群的遗传结构搞清楚了,将会对整个人类迁徙历史提供很大的贡献。”复旦大学该领域的科研能力目前在远东地区最强,他们此次研究将使每个人基本能弄清自己祖先的迁移路线。

而清晰了迁移路线,自己的祖先的一部分真相就可以慢慢显露。■ 一次dna科学李辉历史学证伪