那些夜晚的“Party动物”

作者:三联生活周刊(文 / 于萍 小e)

从迪厅里爬出来

余庆1999年开始玩电子舞曲Party,眼见88号、CLUB FM、丝绒俱乐部、新88号的开开关关,算是个老战士。问起为什么不去迪厅,余庆说:“迪厅让我不舒服,第一次闯进舞曲Party我就觉得找对了地方,那是属于我的磁场。”另一个Party战士黄雯也是从迪厅里爬出来的,她是个模特,作家,自称“混混儿”,Party战场上中坚力量的代表。“1997年的冬天,京城还没有一家很正规的电子乐舞曲Party,我没事就去一些DSC舞厅,但每次去总会有一种不大痛快的感觉。大多数人来这儿都是为了找点乐子,可我很难在那里瞧到真正投入的人,每个人的舞姿都能看出他们的注意力不在这儿。他们一群一群地互相摇摆,假使有一个有离去的想法,‘团队’就有可能把他拽回来。我很少能看到一个人在跳舞,仿佛跳舞不是为了个人高兴,而是为保持一个姿态给别人看。”

等黄雯一接触到电子舞曲Party,就立刻沉迷于其中。在她的描述中,那是属于一个人的舞蹈,身边多一个不搭界的人都不行。强烈的音乐节奏让人的神经极度敏感到可以嗅出在场每个人的气味和动机。这与余庆的“磁场论”不谋而合。“我能在最快的几秒钟便意识到某个人的气场是否与我合拍,而我多半除了站在原地晃动身体以配合音乐外,就是在满场人群里乱钻一气,碰到熟人就微笑打声招呼,然后又开始低着头独自跳舞。累的时候,便喜欢研究别人的舞姿,每个人的舞姿都在暴露他们的内心秘密,黑暗中舞蹈的人们身体都在说话,连那个在一旁睡着的人,他的睡姿也在说话。”

“但一些自视高品位的边缘人士和艺术家将电子舞曲Party当成更时尚更有趣味的时髦玩意儿。”黄雯说,“他们嘲笑迪厅人多泛滥,鱼龙混杂,以奚落那些明确职业者的玩法为乐,却从不把自己搭进去,瞧够了迪厅那些丑态百出的人之后,便相约着去吃夜宵。直到京城出现了第一家电子乐派对的俱乐部,这群人才像找到了家的感觉,每个周末两天就像上夜班,过了夜晚0点后,纷纷到齐。”黄雯将自己与这群人区别开来——他们是对“舶来品”赶时髦的姿态,她自己却是爱着电子音乐。

不论是赶时髦的“高端人群”,还是电子音乐爱好者,这帮夜晚出动的Party动物使京城的电子舞曲Party空前风行。从1999年开始的北京电子舞曲文化和俱乐部文化,使得夜生活有了专业分配——最起码除了去酒吧和迪厅,人们还知道了有种方式是“电PAR”。几家俱乐部几乎同时在2000年开张,有Techno的CLUB ORANGE,有GERRN,有著名DJ翁嗡的“丝绒”。从1999~2001年,对于中国来说,几乎每个周末整晚都在震荡着世界性质的声音。对于北京,那是一段最流光异彩的舞曲时段,它们新鲜,与迪厅里麻木的口水歌截然不同,各种门派类别的舞曲节奏轰炸着北京夜晚。

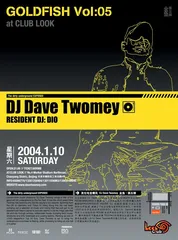

2000年,ORANGE俱乐部几乎每月一次的Party,彻底在北京成为了Techno基地,开始一个CLUB文化的开端。从2000年6月第一次邀请亚洲Techno教父石野卓球到德国著名DJ Frank Muller,一共近十次的Party,让ORANGE 成了舞曲的圣地。同一时期的88号也是所有经历了那段瑰丽舞动时间的人们脑子里越回忆越美丽的记忆。那里曾经由于由DJ DIO的驻场,让TRANCE的诱魅之声在北京掀起潮流,而人群也和ORANGE 有所区别,那时在88号是可以看到各色亮丽的人群的,老板李HENRY明星一样的样子也成了标志,美丽的老板娘摇曳的舞姿也是风景,而李HENRY对俱乐部和电子舞曲的了解也是88号可以坚持到最后的原因。88号的盛况之一是,那片DJ台前的空旷总有人在跳舞,自己默默跳着,沉醉在音乐的节奏里,累了就倒下睡,起来再跳,直到天亮。只是自己的享受,其实这就是最好的舞曲俱乐部的状态,电子舞曲的享受是内心的,很个人,DJ的音乐给每一个的感受都不一样,给舞者一个最大的虚拟的空间,共同的快乐来自于,你也来了,那你一定是喜欢的,就不用任何语言的交流了,DJ已经通过机器把每个人的感受接通。

当舞曲的娱乐性质减少的时候,人们的兴致似乎也降低了。风格的猛烈或者诡异的DJ开始让奔向Party的大部分人热情渐渐减退。如Techno般强硬的舞曲,在国外始终有播放的俱乐部,也始终有固定人群,只是在中国这样一个依然处于视听惰性为主导的土地上,仅靠一家俱乐部几个DJ,是无法承担引领的重负。2002年,ORANGE终于结束。随着北京拆迁的浪潮和市场的严峻考验,低潮不可抑制,俱乐部们几乎都退出了电子舞曲的舞台。随着几家俱乐部的拆除,电音人群也咻地一声消散。2003年,电子舞曲Party迎来了死气沉沉的萧条期。

盛极而衰后的淡定

如果说中国的电子舞曲Party生下来就会跑,那2003年的衰退就是高潮来得越快,疲软得越快。一些老战士经历过狂热,渐渐淡定下来。冰冰就是一个。她曾经是Party上惹人瞩目的舞者,也或多或少是这场城市集体欢闹的组织者。冰冰的身份同时是三家店:三里屯南街的芥末坊,798的“仁”俱乐部和胡同四合院“都江源”的老板。

2004年4月,位于三里屯南街的芥末坊被拆,“7年前开店时就说这条街将要拆掉,如同你的女朋友天天说分手,最后真正分手的时候却容易接受。芥末坊对于我来说是一次初恋,是梦开始的地方,是成长的地方。这条街就是一个舞台,很多人来到这里表演,我也身在其中。”早期芥末坊以音乐演出闻名,与崔健同一茬的秦齐是冰冰的合作伙伴,为“子曰”、“野孩子”做过专场。芥末坊经过了摇滚、爵士,1999年也成了京城跳舞文化的一个注脚:底特律三杰之首、Techno教父Derik May应邀在芥末坊打碟,300名Party战士挤满场子,全都站着。冰冰说开芥末坊就是为了玩儿,“我也站在那里,跳舞,喝到烂醉,没人知道我是老板”。

2001年底在798工厂开张的“仁”俱乐部与跳舞文化更接近些。“‘仁’俱乐部是开在798工厂的第一家酒吧,无数人对此不解,远,空旷,破败。我第一次见到这个空场子,自己都不知道要做什么,哭了4次。”冰冰说。前8个月,“仁”俱乐部一直在苦撑,冰冰自己做画展、演出。很快,嗅觉灵敏的电子舞曲Party寻到此处,将这片超现实主义的场地霸占。“仁”俱乐部相继举行过两场“炎”电子舞曲Party,多位知名DJ驾临此地。对电子舞曲Party,冰冰既喜爱又感激,但当Party战士们在自己的场子融进刮擦一般的电音节奏时,冰冰却成为一个独特的观看者。“我追随过摇滚,当过朋克,也在舞曲Party上死磕,现在却更愿意观看。他们跳舞的样子让我想起以前的自己,我也这样狂热过,现在却是淡淡的平静。”冰冰说她玩累了。相比之下,“都江源”也许更符合现在的冰冰,那是个胡同深处的四合院,雕梁画栋,天井里悬着鸟笼。这个餐馆与电子舞曲很难再有交集,却时常有诗人Party,文人聚会。冰冰说她经营过的三家店可以用三段话形容:“看山是山,看水是水”的愤青时代;“看山不是山,看水不是水”的孤傲时代;“山还是山,水还是水”的平和时代。

同样经营餐馆的翁嗡与冰冰有如出一辙的淡定,但身为DJ的他却对电子舞曲爱恨交织。1997年翁嗡接触到电子舞曲,开始DJ生涯。早年坊间曾经流传对翁嗡经营的V-One Club推广电子舞曲的一种调侃:经常混迹于迪厅的年轻人相互传说:告诉你啊,现在跳舞摇头已经不时髦了,现在流行摸地雷。说的就是舞曲Party上战士们最擅长的舞姿:晃动手掌,跟随感觉,保持体力。带着对电子舞曲的新奇及本能的喜爱,翁嗡开始了跌倒爬起再跌再爬的电音DJ经历。

1997年,他同北京音乐台DJ有待在三里屯、五道口等酒吧举办电子舞曲派对,同时通过与一些志同道合的DJ交流,学习吸收DJ文化。1998年,翁嗡应邀加入崔健乐队,担任现场DJ,此后京城几大前卫跳舞活动都可见到他的身影:王府井大饭店的36小时不间歇Party;2000年6月的“金山岭”长城露天大Party;每个周末藏酷的千人集合……翁嗡与DJ 杨兵、Will组成的“中国打气工厂”(China Pump Factory)在藏酷坐庄,创造了一个又一个千人记录。就着这气势,2001年夏天又开张繁华一时的丝绒俱乐部。2002年,在88号、丝绒俱乐部、橙街俱乐部相继消失后,DJ翁嗡同有待、DJ Ben在CLUB FM继续坚守北京电子舞曲文化的阵地。但翁嗡转战数地,最终迎来的却是衰败——许多电子舞曲俱乐部要么关张,要么昙花一现。

“电子舞曲在中国没有根基。”翁嗡由此说,“音乐对听者来说,只有好听与不好听;对音乐人来说,只有感动与不感动。但如此简单的理解中国人都做不到。电子舞曲Party成为一时风行,赶时髦的人们蜂拥而至,吸引他们的只是姿态,而不是音乐。”这番无奈的感叹大概可以解释电子舞曲Party在京城激烈绽放又迅速衰退的原因。相比当初的痴迷,现在的翁嗡更像是潜伏下来的平静的火山湖,“现在我喜欢安静的生活,对电子音乐依然痴迷,通过DJ生活对音乐也有了更深刻的了解。现在播放的音乐也更加多样,从经典的Funk、Disco到实验音乐。同时学习新的制作技术,创作自己的音乐。”

但对于仍在玩电子舞曲的人来说,2004年是中国舞曲文化冷静却脱胎换骨的一年。7月24日,焱飞长城Party举行,这可能是最接近锐舞的一次纯粹中国的舞曲Party,锐舞将音乐对人体所能发挥的影响发展到了极致。Techno就像是一种心灵感应,引领人们去找寻另一个理想化的世界。凌晨,人们聚在一起,在震耳欲聋的电子乐接近人体兴奋情况下心跳的声响中挥汗如雨。2004年的焱飞长城Party暗示着如同德国的街道,法国的海滩,泰国的月满之夜一样的中国舞曲文化的端倪。此后,更多舞曲Party相继在京城的夜晚上演,电子舞曲更多样,优秀的本土DJ不断涌现。

每个电子舞曲的Party,如果不是用心去体会音乐,表面看起来永远是一样的,难免心升厌倦。但2004年,像BANBAN,NIGHTMEN这样的DISCO重地,也开始引进不少大牌的DJ,吸收Party要素。这似乎说明电子舞曲已不只是小众的游戏,而是走进生活。同时,不少北京的音乐人,也开始创作自己的电子音乐,更多的唱片公司愿意出版电子音乐的专集,比如DJ Mickey Zhang,在摩登天空,出版的“灵”,“E”乐队的出现,龙宽九段的频频上榜,更多的主流音乐开始尝试制作了单曲的舞曲版。“焱飞长城”的组织者之一,DJ Mickey这样形容舞曲文化暗流涌动的2004年:“人们更平静的心态,商业因素的良性促进,让中国的舞曲文化朝着更健康、平稳的方向发展。”对Party搞手来说,这是他们职业的曙光,对城市Party动物们来说,这些跳舞的夜晚让他们离现实更远,离心里的渴望更近。 动物夜晚Party那些