所有色彩和快乐的爆发

作者:三联生活周刊(文 / 崔峤)

( 蓬皮杜中心主席 )

( 蓬皮杜中心主席 )

蓬皮杜中心的乌托邦历史和幸福现实

蓬皮杜中心确实是一个结合了政治意愿和理想主义“乌托邦”的杰作,其建立和法国原总统乔治·蓬皮杜个人兴趣息息相关:蓬皮杜文化修养颇高,是经典著作《法国诗选》一书的作者,还热衷于搜集当代艺术品。

蓬皮杜一开始担任总统就热切地希望为巴黎提供一个荟萃各种流派、面向大众的国家艺术文化中心:“既可以做博物馆,又是活动中心的文化场所和创作空间,使美术与音乐、电影、书籍和视听研究一起相得益彰。”正因为此,中心的内部“机理结构”复杂:拥有国家现代艺术博物馆、图书馆、电影院、舞台、布朗库西工作室、康定斯基图书馆(博物馆资料与研究中心)和一个进行音乐创作研究的声响/音乐研究与协调中心,这个研究所目前承担的一项咨询工作竟然是帮助发动机厂商为电车制造噪音,因为电车没有任何噪音,在路上行驶人们常常听不见……

蓬皮杜中心的外部建筑色彩宣扬,仿佛一座巴比伦通天塔卓然挺立,周遭却是急速变化的现代生活。被建筑师当作“一场庆典,一座都市里的大玩具”的设计总是被过度地赞扬或者嘲笑:一艘货轮?一座城市里的城市?一台管道机器或一间煤气工厂/炼油厂?还是宇宙飞船发射台?有人赞美它是“表现了法兰西的伟大的纪念物”,有人却控诉它是“一种吓人的体验”。不过,现在每年的观众来访都超过600万人次,甚至超过了巴黎圣母院,与卢浮宫一道同为参观人数法国之最。

属于国家的蓬皮杜享有公共支持,国家每年拨款7500万欧元,门票、展览、出版收入只有2000多万欧元。如今蓬皮杜中心傲然于世,拥有世界上现当代艺术最完善和完整的收藏:5000位艺术家的54500件藏品。在中央美术学院举办的“当代艺术收藏”研讨会上,法国国家现代艺术博物馆馆长Alfred Pacquement先生透露他们现在每年最少有大约400多万欧元的预算用于收藏,当时的会场听到这个数目顿时哗然一片。

( 蓬皮杜中心 )

( 蓬皮杜中心 )

法国当代艺术的视觉魔方

“在中国,法国就是文化的同义词。”报道中法文化年的法国《费加罗报》含蓄得不无得意。这次法国的国家级文化推广规模巨大,50家中法企业投入了2000万欧元,在20多个城市举办了超过200项活动,提倡“创新”的多元化策展可圈可点。其中有一点值得琢磨:法国政府在海外“旗帜鲜明”的文化推广重点是当代艺术,并不是被人熟知的经典古典,这一点和中国推崇“博大精深五千年灿烂”的文化政策相当不同。

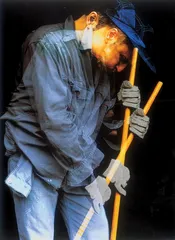

( 1、2. 苏珊·拉封(Suzanna Lafont)作品《看门的人》、《扫地的人》 )

( 1、2. 苏珊·拉封(Suzanna Lafont)作品《看门的人》、《扫地的人》 )

蓬皮杜中心第一次来到中国,举办的“新浪潮”展就是这样的法国当代艺术大展,一场图像与光影交织的梦幻奇妙体验。进入中华世纪坛展厅,就如同进入一个巨大的视觉魔方:自由穿梭各个单元空间,寻找自己的拼接方式。展线设计新鲜活泼且系统有机,曾经设计卢浮宫东方馆的女建筑师因为展厅方案就飞来北京超过5次。北京的布展人员被她的严格专业要求“压榨”得疲累不堪,但还是感叹她的优秀:“办了这么多年展览前所未见的专业和敬业。”

合作展览的其他中法双方人员也是人才济济:负责展览画册和平面设计的王序是享有国际声誉的中国顶尖平面设计师。展览的中方策展人范迪安在中央美院主持的“当代艺术收藏”研讨会上,国内艺术家和大学生们与蓬皮杜中心馆长、巴黎国际艺术博览会主席的对话热烈而直接:“西方对东方当代艺术收藏的态度和主观?收藏反映了艺术史还是发明了艺术史?吸引大众还是创造了大众?”

( 1、2. 苏珊·拉封(Suzanna Lafont)作品《看门的人》、《扫地的人》 )

( 1、2. 苏珊·拉封(Suzanna Lafont)作品《看门的人》、《扫地的人》 )

从电影“新浪潮”到 视觉艺术“新浪潮”

“新浪潮”这个60年代发生于法国电影界的运动,一开始就不仅是电影本身的革新,而是整个艺术在造型语言和表达方式上的探索,它联系着社会学、文化学的转向,也意味着视觉艺术创造与体验的变迁。他们彼此借用,彼此阐释,从而形成了整个视觉艺术的新浪潮。

( 雅克·莫诺利(Jacques Monory)

作品《谋杀,第10/2号》 )

( 雅克·莫诺利(Jacques Monory)

作品《谋杀,第10/2号》 )

此次世界级艺术家的经典参展作品回顾了法国20世纪60年代至今的当代艺术领域全貌,覆盖众多艺术领域:13部电影、10部录像、26幅绘画、30幅照片和7个影像装置作品,其中更是重点介绍了绘画、摄影等固定图像和电影、录像等运动图像之间在手法、形式、内容与主题等各个方面的彼此借鉴与融合,以及在不同年代进程中的相互影响:从20世纪60年代初到现在,图像革新的“新浪潮”从未停息。除了60年代的电影“新浪潮”外,80年代涌现出摄影艺术的“新浪潮”,90年代开始了录像艺术的“新浪潮”,在20世纪向新世纪迈进的日子里,产生了数码图像的“新浪潮”。固定图像和运动图像两种影像方式的相互影响与作用,推动了法国当代艺术众多新型态的产生。

法国新浪潮电影大师戈达尔本人就是画家出身,在他最著名的电影作品中也常常以绘画进行参照。这种现象在当代中国的艺术界和电影界非常具有参照性:娄烨,王小帅,杨福东,周弘湘等原来学习绘画相关专业,后来成为主流的或者非主流偏向艺术的电影导演。陈丹青在清华美院教研室的研究方向是:“当代架上绘画与图像文化比较研究”,电影界和艺术界之间影像作品的交集和互动越发明显。

你也是作者,你也是作品—— 参与其中才能构成艺术

当代艺术在中国总被惯性定义为“晦涩”,其实卢梭的一段话特别可以借鉴:“感性是艺术诉诸人类感情的能力,也能用于解释个人被艺术所感动的能力。艺术必须要从智识中解放出来,才能让艺术触及人类经验,容许心灵的对话。”理解鲜活开放而且充满个性的当代艺术并没有一定之规,更不需要史学传承。去除平常生活里的麻木,对自己的感性和创造性更自信更放任一些,以自由的“见仁见智”方式诠释艺术,让每个人都有诠释作品的能力,发挥想象的空间。

“新浪潮”展览所表达的另一个精髓就是它的题目所代表的精神:艺术的无穷活力是和“常规”生活紧密相连的,更简单地说,艺术就是生活,生活即是艺术,每个人都是艺术家,都可以参与到其创作中,各自决然不同。

比如马夏尔(Martial Raysse)的作品《身份,现在您已成为马夏尔·雷斯的一件作品》:运用电影的技术,通过与观众的互动,让每个观众都参与到作品中来,无意中,你走到作品前,会发现自己出现在面前的电视机中,你再仔细看,电视机画面中还有一台电视机,而那台电视机里也出现了你。你的形象被层层套置在电视画面中,你身体位置的移动,也改变了整个作品的面貌,因为有你,作品成为独一无二的,你也是作品的作者,同时,你也成为了原作者的作品。这就是在帮助艺术家完成作品。观众将体会到自身与艺术的密切关系,艺术并不是远离人们的。

蓬皮杜的亚洲扩张

和中国对当代艺术持观望的态度不同,蓬皮杜中心主席布鲁诺·拉辛却对中国信心百倍。2003年6~10月,蓬皮杜中心历史上第一次举办了中国大型当代艺术展《“中国怎么样?”:中国当代艺术展》,展览期间共有11万人入场参观。展览主要包括了50余位艺术家的绘画、雕塑、摄影、装置、录像、电影等视觉艺术形态以及建筑、电影和音乐作品,是中国当代艺术在法国乃至国际上规模最大的一次展示,其丰富性是关于中国当代艺术的国际展览中前所未有的。

最近的更大举动是蓬皮杜已经决定在中国开设分馆:“亚洲正在形成自己的体制、机构、事件(双年展等)和市场,这些因素环环相扣,相辅相成,再过二三十年,艺术世界的重心就会转移到亚洲。可能比这还要快。我说的不单是现代和当代艺术,而是广义的、所有的艺术。目前美国、德国、瑞士等地的富人是艺术品最主要的收藏者,随着亚洲经济持续发展,艺术的时尚、价值、解释和运作等等都将逐步摆脱西方的垄断。这一趋势已经很明显。在亚洲,未来文化艺术市场当首推中国。

蓬皮杜中心主席布鲁诺·拉辛个子不高却很儒雅,交谈的时候眼光甚至有些“慈祥”。其实观点上还是很“强硬”,只承认:“纽约现代艺术博物馆的收藏比蓬皮杜艺术中心丰富,略胜我们,世界上其他任何一家当代和现代艺术机构都不可与蓬皮杜媲美。我们属于国家,文化不是商品。办展览、挣钱不是我们惟一的目标,我们更看重对公众、对社会的责任。我们有藏书总量居法国第二、使用人数居法国第一的免费图书馆,我们广泛参与青少年的文化艺术教育,我们为残疾人提供大量艺术领域的服务……至于大量介入文化交流与传播,那就更是理所当然了。”

“鉴于对法国的重大贡献”,拉辛1997年就被授予法国最高一级的荣誉勋位团大骑士勋章,被传说“与希拉克走得很近”,从履历上看确实有某种程度的神秘:毕业于系列法国名校之后的任职几乎全部跟随现任的法国总统希拉克:希拉克任巴黎市长的时候拉辛担任巴黎市文化事务负责人;然后担任总理顾问,主管的竟然是“法国核政策及军队改革”;之后开始重回文化领域,担任法国历史最悠久的驻外文化机构——法国罗马学院主任和法国最重要的战略研究机构——法国战略研究基金会主席。

2002年一上任,拉辛就为法国现代和当代艺术制定了“十年发展新战略”,重点是走向国际,要让蓬皮杜艺术中心走出巴黎和法国,在法国国内和法国以外各建一个分馆:“国外分馆就应该建在亚洲,香港地区计划在九龙区建造一座现代艺术博物馆,我们已经决定参与竞标。”国内选址在距荷兰、比利时、卢森堡、德国、瑞士都不远的东部城市梅兹,预计2007年竣工,新馆总面积12万平方米,展览空间超过6000平方米。■

部分展品

目击者

你看到一处谋杀案件的现场,在幽暗的房间内,被害者痛苦地倒在地上,凶手正在向外逃跑,屋里的窗子玻璃上密布着弹孔,忽然,你自己的面孔也扭曲地出现在画面上,似乎是你在透过满是裂纹的窗户窥见凶杀案件的时候,也看到了玻璃上映射出的自己,你身临现场,成为了目击者。这是雅克·莫诺利(Jacques Monory)将油画和碎裂的镜子组合在一起的作品,名为《谋杀,第10/2号》。你看到的变形的自己是由布满枪眼的碎裂的镜子造成的。此幅作品当年展出时曾经轰动一时,这种把摹仿画面内容的实物融入到作品中的方式,创造出身临其境的错觉,为观众带来奇妙的艺术感受。

这样的表情,头一次见

“嘿,这表情可真夸张!”你看到皮埃里克·索兰的作品《这真的太好了》时,这可能会是你的第一反应。这是此次展览上规模最大的作品,由32台电视机构成,每台电视机里都有一夸张和变着眼神的脸。这些脸带给我们一种强烈的视觉冲击,我们从未如此兴致勃勃地注视不同的表情,比起日常生活中从眼前掠过的无数模糊淡然的面孔,这些面孔是如此的鲜明。作者通过这种夸张变形的方法,使我们在观看中重新来认识我们自己。同时,有趣的是,我们在欣赏过程中,会发现,这些脸是那样的不同,却又彼此相同,特征的夸张却产生了特征的削弱,从而人们共同的东西显露了出来。

这件作品另外的吸引人之处,是它的布置方式。展览把32台电视机放在一起,形成四围的电视墙,使观众在进入这个空间后有一种跌入人群的感觉,来自四面电视墙上的形象迫在眼前。

融——电影与绘画,人与自然

《回声》是谢素梅(Su-Mei Tse)的作品,曾获威尼斯双年展大奖。作品使用循环投影的方法,投射在一面巨大的屏幕上。画面中,艺术家本人身穿红裙背对着观众,在亮绿色的草地上,面对寂静的山谷,演奏大提琴。这一场景,安静、空灵。奏出的琴声缓慢而低沉,优美的声音被对面的山峰撞回,发出回声,是人与山的二重奏。人与自然融为一体,互相应和。尽管是运动图像的作品,但有很强的绘画感,组合而成的风景使人想到德国画家弗利德里希的作品,而画面中屏障般的大山,又吸收了中国绘画的构图方式。谢素梅的父亲是中国人,母亲是英国人,父母都是音乐家,这样的文化教育背景使她的作品极好地表现了东方与西方、人与自然、电影与绘画之间的融合。

运动的瞬间——摄影中的电影

苏珊·拉封(Suzanne Lafont)是国际著名摄影大师,这次展出的系列作品《行走的人》、《看门的人》、《扫地的人》和《睡觉的人》,使用丝网印刷技术,清晰与朦胧在瞬间重叠,观众看到了画面中人物动作转变的临界状态,在静止的画面中同时呈现出运动的效果,使人陶醉于作者对于普通生活瞬间的感悟。 色彩爆发所有快乐