赵平同学的四六劲儿

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

进入剧场之前,导演田沁鑫指着一个看上去很不像艺术青年的人对记者说,这是我们的舞美。进剧场一看,舞美也果然不是“艺术”的舞美:黑匣子一般的小剧场里沿边放着几张办公桌子,就是上世纪80年代情景喜剧《编辑部的故事》里那种,不过桌子上堆的不是杂志、校样,而是书和586电脑——大学里的教研室是什么样子,这里就是什么样子。在这几年的小剧场话剧里,这种“实事求是”的作风,反倒新鲜。

从4月29日起,田沁鑫的小剧场话剧《赵平同学》在这里将连演15场。对于那些不是在校大学生或者没有大学情结的人来说,《赵平同学》的故事可能比较没劲:一个女大学生在酒店喝咖啡的时候卷入了一场纠纷;警方判断为卖淫事件,学校为了声誉将之以“肄业”处理;导演借此展开了一场对80年代人世界观爱情观和60年代人世界观爱情观的探索和碰撞。田沁鑫自己老老实实地说,创作这个戏的由头,是中国青少年发展基金会邀请她做一出以艾滋病在青少年中的危害与预防为主题的戏剧。毫无疑问,这是一篇“命题作文”,但是一篇很不一样的“命题作文”。

这种不一样无疑来自于田沁鑫的笔法。导演试图在短短一个小时之内呈现出的多重剧场关系:演员与演员的关系、演员与角色的关系、角色与角色的关系,甚至演员与观众的关系。

《赵平同学》的节奏相当松散。一个第一次观看的观众可能会“懵”,因为他很可能完全搞不清演员什么时候在演戏,甚至可能会搞不清谁是演员,到底谁是演谁的。那个扎马尾辫子的女孩刚才还坐在前面的桌子旁调灯光,转眼就成了赵平同学的同学,端着茶杯缓缓地说:“我怀孕了!”演员在桌边打电话,戴上刑警的帽子,说的是刑警的语言;把帽子一脱,就是学校校长;再戴上,又是刑警了,好像爱尔兰国家剧院版的《等待戈多》里的场景。而随处可见的“穿帮”更是不断地逼迫观众在现实和剧情之中来回游走:对手戏正在紧张处,演员偏要推一把对方:“起来,下面该你上课了!”喜欢赵平的男老师被赵平一封E-mail吓得去医院验血,胳膊一缩回来又和大家自顾自地就艾滋病问题开聊。一个小时的时间里充满了这种“人格分裂”。饰演男老师的赵寰宇是一位舞台经验丰富的话剧演员,演过《生死场》、《九三年》、《赵氏孤儿》这种大戏,也演过孟京辉的先锋戏剧。不过田沁鑫说,这一次,他觉得是最“累”的一回,“在一个小时的时间里演了两个小时的戏”,而且“拿不稳演和不演之间的那种劲儿”。

演和不演之间的那种劲儿不光是赵寰宇拿不稳,所有的演员其实都没有拿稳。难为了他们,这种在角色、自身、空间之中跳进跳出的布莱希特式“间离”效果,用田沁鑫的话来讲,是要“用修养来演戏”才能办得到的。《赵平同学》上演前,田沁鑫去了一趟韩国,在那里执导韩国最大的私立剧团“美丑剧团”,排演她自己的著名作品《生死场》的“韩国版”。较之中国版《生死场》,韩国版《生死场》灵动和开放了很多:舞台用一束长条光被分割成三块,分别上演着三个场景,而且这三个场景并非同一个时空。演员穿着休闲服,外披一件中式衣服。脱下就入戏,穿上就出戏,时而与观众交流,时而是剧中人物。显然,《赵平同学》只是这一尝试在国内的延续。能够做到这种灵动和开放,和韩国的戏剧氛围有很大关系。田沁鑫说,在汉城,她看到了汉城的“戏剧社区”:一条街上有30多个剧场,50多个剧团,每天各式戏剧在上演:传统的、实验的、肢体的、装置的、成功的、不成功的;在两条马路之外还有一条同样规模的“戏剧街”。丰富的选择造就了观众的轻松心境,青年人看戏剧就像去泡酒吧、下馆子;菜做得好吃固然好,不好吃也不会有什么过激的反应。田沁鑫说,她就想把《赵平同学》往轻松里带,让观众也看得轻松。每次演出结束,她看见观众松松垮垮的样子,就高兴。不过,从目前看来,《赵平同学》里最靠近她的要求,应该是“做广告”那段。演员们大大方方地借“闲聊”的时候把赞助商——高邦安全套狠狠地夸了一把,什么带香、带刺;把观众乐得直不起腰,很有一种“四六不靠”的可爱劲儿。田沁鑫说,她要的就是一种“四六劲儿”。

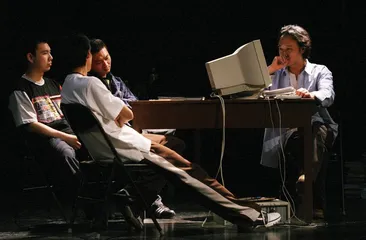

( 话剧《赵平同学》剧照 ) 同学剧情电视剧演员中国电视剧田沁鑫劲儿四六戏剧爱情电影智利电影赵平生死场

( 话剧《赵平同学》剧照 ) 同学剧情电视剧演员中国电视剧田沁鑫劲儿四六戏剧爱情电影智利电影赵平生死场