视觉“新浪潮”:艺术无分动静

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

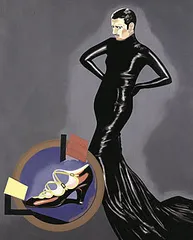

( 爱德瓦多·阿罗约作品《一个西班牙密谋者》 )

( 爱德瓦多·阿罗约作品《一个西班牙密谋者》 )

画布上的银幕

“我是做一个电影导演呢?还是做一个艺术家?”这是法国艺术家斯蒂安·波尔坦斯基和达尼埃尔·布仁曾经共同发出过的疑问。在20世纪60年代的欧洲,电影和绘画造型之间的距离一度如此之近:从20年代起,曼·雷作为画家和摄影师,就开始以十分独创的手法制作一些抽象电影,有时甚至不用摄影机;画家费尔南·莱热制作了许多电影布景,后来又自己成为电影导演。在《一条安达鲁狗》的影像中,萨尔瓦多·达利的痕迹处处可见。甚至让-吕克·戈达尔本人也是画家出身。

20世纪60年代,画家们兼做电影导演的现象已经不完全新鲜了,但他们继承了50年代由字母派艺术家和环境主义艺术家如伊西多尔·伊苏(Isidore Isou)和莫里斯·勒迈特尔(Maurice Lemaitre)对电影的态度:制作电影,但和传统电影保持明显的距离。这一精神产生了一种新的绘画方式:叙事具象。简单地说,就是把画布或相纸当作银幕。

《一个西班牙密谋者》和《像尤利西斯一样幸福》给人的视觉感受犹如阿莫多瓦的电影:色彩鲜艳浓烈,图像则充满强烈的喜剧效果和讽刺意味。《一个西班牙密谋者》描绘了一个奇异的形象:一个身穿黑色紧身晚礼服和高跟鞋的人向观众投来挑逗的目光,这是好莱坞性感女星丽塔·海华斯在电影《吉尔达》中的经典形象,只不过在画中,“性感小猫”竟是一名长有胡须的男子。作者爱德瓦多·阿洛约(Eduardo Arroyo)出生于1937年,在佛朗哥统治期间离开西班牙定居法国;他相信“图像的力量”,画作如同电影场景,有极强的叙述性,把西班牙人常见的俗套题材和真实人物放在一起,人物的姿势和场景极富戏剧化,从而表现出一种对佛朗哥体制下上层社会的讽刺和戏谑。

生于1944年的克里斯蒂安·波尔坦斯基(Christian Boltanski)的《喜剧小品》是一些由黑白照片组成的一出出小戏。戏中在重新演绎他孩童时代的一些场景(《我母亲的梳妆》、《墨迹》、《父亲的严厉》、《祖父之死》……)。波尔坦斯基穿着同一件深暗色的服装,一会儿演父亲,一会儿演母亲、神父,以及“小克里斯蒂安”。在帽子上固定住一朵纸花,就可以表现母亲这个人物,而为了演“小克里斯蒂安”,这位艺术家兼丑角只不过将裤脚管卷起,并把衣服拉到脑袋上,仿佛这样一来,人就变小了。这些连续的照片伴有图解文字,让人想起一部默片的播放进程,而且在默片的每一个场景中都有一个文字题目。克里斯蒂安·波尔坦斯基还从默片中借用了粗糙绘制的布景、人物夸张的表情,以及所表现的情节的简单性。波尔坦斯基不仅是想进行某种自传式的再现,而是试图在观众中唤起一种“共同的记忆”。在同一时代的艺术家中,这种用照片组成小戏的做法颇为流行,雅克·莫诺利(Jacques Monory)1968年的作品《谋杀》用22幅作品讲述了一个罪案的发生,莫诺利甚至运用了一些电影技巧,如特写镜头、俯摄、镜头的推移、定格等等。莫诺利自己也认为:“我想,从取景、氛围和主题等方面来看,我是画家中最具电影性质的一位。”

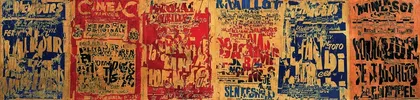

( 雅克·德·拉维勒格莱作品《马佑织毯》 )

( 雅克·德·拉维勒格莱作品《马佑织毯》 )

群众,也是作者

在《谋杀》系列中,“第10~12号”乍一看并没有不同:跟莫诺利的许多作品一样,莫诺利把自己表现为一个戴鸭舌帽的流氓(这是从《Ex》中节选出来的一张相片),正在逃离一个公寓,在公寓的地面上可以猜到有人躺在那里,地平线显得倾斜了,呈对角线形。但是一面布满弹痕的镜子将整个场面分为两个不同的视觉场,观看者的形象会出现在打碎的镜子中——我们可以是证人,也可能是窥视者,我们自己被作品攫取。

( 安吉·莱齐娅作品《烟》 )

( 安吉·莱齐娅作品《烟》 )

从这幅作品开始,“互动”成为新浪潮后40年当代艺术中的一种重要手段。Alfred Pacquement馆长称之为“当代艺术家们的一种新技术”。这种新技术彻底打破了观看者和作品、作者之间的界限:你走到作品前,会发现自己出现在面前的电视机中,你再仔细看,电视机画面中还有一台电视机,而那台电视机里也出现了你。你的形象被层层套置在电视画面中,你身体位置的移动,也改变了整个作品的面貌。这就是马夏尔·雷斯(Martial Raysse)的作品《身份,现在您已成为马夏尔·雷斯的一件作品》的用意:运用电影的技术,通过与观众互动,让每个观众都参与到作品中来。

马夏尔·雷斯之所以能够成为录像装置的先锋人物,与技术的发展紧密相连。1969年,索尼公司推出了便携式摄影录像机,并进入美国市场。便携式摄影录像机可以同时摄制声音和图像,这使得电影实践变得大为简化。于是,在法国,画家们渐渐在他们的创作中使用这一媒介。他的成名作《某人、某物的电子肖像》正是1967年在ORTF(原法国广播电视中心)的研究中心实验录像摄制厅录制的。无疑,技术是画家灵感的最佳来源,至少,没有电视技术的普及和CG数码技术出现,出生于1960年的皮埃里克·索兰将永远无法创作出《这真的太好了》。

( 阿贝蒙拉作品《马奈的生活》 )

( 阿贝蒙拉作品《马奈的生活》 )

《这真的太好了》是此次展览上规模最大的作品,由32台电视机构成,每台电视机里都有一个夸张和变着眼神的脸。事实上,每个肖像都是一件将一些性别、年龄与国籍都不相同的人的脸部局部形象粘贴通过数码处理得到的,一个年轻的欧洲女人就有了一位亚洲老人的眼睛和一位非洲孩子的嘴巴,眼睛都特意显得很大,按艺术家本人的说法,其目的是要唤起一种“观察器官过于肥大的感觉”。有趣的是,整个主题其实是以一种戏仿的方式重拾了一个绘画中经常出现的目光受到惩罚的题材,如阿克泰翁因偶然看到狄安娜女神洗浴而被惩罚。

被撕碎、拼贴、重叠、展览的电影

按照法国艺术评论家雅克·奥蒙的说法,电影发明了两种特殊的形式:运动性——也即接纳所有运动范畴和时间范畴的能力——和剪辑。在20世纪的最后十年中,“运动图像”彻底渗透了所有的造型艺术领域,到处都出现引用、转用或模仿电影、录像或电视的视觉手段的作品。

艺术家菲利普·科涅相信:“在破坏一种材料和一个图像的同时,可以产生出一种新的材料,一个新的图像。”在创作作品之前,他习惯于先通过摄影或录像手段收集起同一物体或同一事件在不同时刻的上百张不同相片,然后在其中进行挑选、组合和合成。创作于2003年的《蓬皮杜中心区》就是这样一幅作品。这种做法的灵感多少来自于他20世纪60年代的前辈雅克·德·拉维勒格莱,这位艺术家偏爱沿途可见的被撕过、乱涂乱抹过、扯烂过的招贴广告,他喜欢把它们全部揭走并且重新进行一层层的拼贴,得到一种古怪的电影招贴海报式的东西,并以从招贴被揭下的街道名来命名。创作于1959年的《马佑织毯》就是艺术家从当时的原卢纳公园的栅栏上揭下来的电影招贴。

国际著名摄影大师苏珊·拉封则用她独特的技巧使固定图像同时展现出运动性和剪辑性。创作于1995~1998年间的系列作品《行走的人》、《看门的人》、《扫地的人》和《睡觉的人》,使用丝网印刷技术得到清晰与朦胧在瞬间重叠的效果,令观众看到了画面中人物动作转变的临界状态。整个系列作为连续的图像出现在墙上,就跟电影中的一组镜头一样,显示出跟电影的明显呼应。然而,正如艺评家卡特琳·达维德所说:“在苏珊·拉封的作品中,没有任何通过电影模式或以电影模式来‘超越’摄影的意图,也没有运动与静止之间的简单对立,而是要对各种模式以及这些模式所意味着的不同时间体验进行悖论性的工作。正是这一工作使图像具有戏剧张力。”

苏珊·拉封的另一部作品是对法国著名电影大师布列松作品《金钱》的重拍:重拍作品中人物的表情都十分夸张,几乎接近哑剧中的机械动作。这正是20世纪的最后十年中,在国际艺术舞台上“另一种电影”艺术潮流的产物。在艺术家眼中,已逾百年历史的电影“已经成为一个‘题材’,正如以前的风景、裸体、历史或精神分析。它已成为一种图像和神话的资料库,人们可以根据自己的需要,有目的地从中汲取材料”。苏珊·拉封的这次重拍使得评论家又创作出了一个新的说法“展览电影”,它的定义是:“这一形式比画作更宽、更大,它要求观众有一种不同的感受体验。”如果仅仅从这个定义出发,出生于卢森堡的华裔艺术家谢素梅的作品《回声》无疑是典型的“展览电影”:作品使用循环投影的方法,投射在一面巨大的屏幕上。画面中,艺术家本人身穿红裙背对着观众,在亮绿色的草地上,面对寂静的山谷,演奏大提琴,人与自然融为一体,互相应和。尽管是运动图像的作品,但有很强的绘画感,组合而成的风景使人想到德国画家弗里德里希的作品,而画面中屏障般的大山,又吸收了中国绘画的构图方式。Alfred Pacquement馆长将这部作品称之为“打破界限”的作品。正如他所说,这部作品打破了动与静、电影与绘画、声音与图像、作者与作品之间的诸多界限,呈现出一种“融”的状态。这是否正是当代艺术的状态?■

“什么都来一点儿吧”

——专访法国蓬皮杜中心现代艺术博物馆馆长Alfred Pacquement先生

三联生活周刊:对于中国的艺术爱好者来说,蓬皮杜似乎总是和“争议、先锋”联系在一起。蓬皮杜中心在选择藏品时的标准是什么?

Alfred Pacquement:我想蓬皮杜之所以会被认为“争议、先锋”,很大程度上来自于我们建筑的外形,因为它本身就是一件当代艺术作品。巴黎有三个博物馆,我们与卢浮宫、奥赛博物馆不同的是,这里的现代艺术博物馆专门收藏世界当代艺术珍品,并且不是我们常见的陈列方式,而是不同时期根据不同的主题把不同的藏品陈列出来。这次我们在中国也是如此。

三联生活周刊:据说香港地区计划在九龙区建造一座现代艺术博物馆,蓬皮杜已经决定参与竞标;2003年,蓬皮杜中心还举办过一个名为“中国怎么样”的当代中国艺术展;中国,甚至亚洲是蓬皮杜的新的战略目标么?

Alfred Pacquement:我们收藏品有5万多件,现有展览空间1.5万平方米,一次只能展出近千件,到目前为止,我们2006年的展览计划已经排满了。香港是东西方文化交汇的国际性大都市,即将在香港建成的当代艺术博物馆一定会是该领域在亚洲地区的顶尖机构。而且亚洲正在形成自己的体制、机构、事件和市场,目前美国、德国、瑞士等地的富人是艺术品最主要的收藏者,但随着亚洲经济持续发展,亚洲的艺术品收藏力量已经很强大了。

三联生活周刊:您觉得法国观众能够看懂当代中国艺术么?

Alfred Pacquement:当然。“中国怎么样”是蓬皮杜,甚至或许是整个西方第一次以中国当代艺术为专题举办的大型展览,因此我们请的艺术家还是很全面的,包括中国艺术家方力钧、杨福东、贾樟柯、宁瀛等40位艺术家的作品,这些作品有关于中国乡土的东西,但更多是以现代都市为题材,表达了对现代中国城市的一种思考。我想至少很多观众看了以后会觉得对中国的理解过于简单了。此外,在这次展览中,你可以看到,其实法国艺术家也在关注中国。比如这次展出的弗拉芒热的作品《中国·户县》,这位艺术家今年已经60多岁,这是他1974年在中国考察时创作的。

三联生活周刊:您觉得好的当代艺术是什么样子的?思考?互动?解构?还是别的?

Alfred Pacquement:我个人的观点么?什么都来一点儿吧。 视觉艺术动静新浪潮