法国新电影的混合气质

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

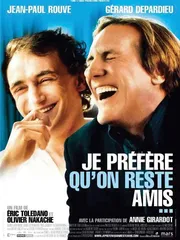

( 1、2、3图:电影《求偶二人组》剧照

)

( 1、2、3图:电影《求偶二人组》剧照

)

小程序员克劳德为了追求意中人从巴黎一路追击到纽约,在快餐店里,女服务员端给他一杯咖啡,喝了一口后,他把刚才喝的咖啡全都吐回到了杯子里。这是法国新电影展开幕电影《求偶二人组》中的一幕;今年2月,这部电影刚刚在法国上映,得到了中等偏上的票房。克劳德吐美国咖啡的时候,银幕下的法国人全都会心地微笑,简直像看到把德国人赶出马其诺防线一样。也难怪,整个80年代,好莱坞电影都在电影的诞生地横冲直撞,一直到了90年代后期。这口气,哪个法国人能咽得下去。所以,当法国电影联盟总经理维罗尼卡·布法尔说出,在2004年法国电影前10名中,本土电影占了4部;本土电影在全国票房总收入中占了35.8%这些数字的时候,她是骄傲的。

法国电影对抗好莱坞的中间力量,正是像《求偶二人组》这样中等制作的法国式类型影片。法国政府也将它们作为法国新电影的代表在世界各国重点推广。在中国,这类推介已经是第二次了,推介范围也从北京拓展到了北京、上海、南京、成都、武汉5个城市,时间从4月7日到4月17日,长达10天。

对习惯了好莱坞模式和新浪潮模式的中国观众来说,这次重点推出的12部电影还是新鲜的。《求偶二人组》有一个典型的好莱坞爱情喜剧的外壳:一个三十出头而又害羞内向的单身小程序员终于决定突破自己去寻找幸福;但它的结局却是典型的作者电影的收梢:克劳德兴高采烈地去赴爱人的约会,却发现爱人和别人在一起——法国电影的形态正在更复杂更多元,法国正在形成有自己特色的类型电影。

类型电影的混合气质

按照美国好莱坞电影类型的划分,这次的剧情片具备三类:动作片、青春片、爱情片。但这些显然是不大一样的动作片、青春片和爱情片。

2004年11月在法国上映的《暴力街区》有黑帮片的框架和“功夫片”的内核。前半段是出身黑帮社区的雷伊和黑帮头子“黑吃黑”的故事;后半段则转化为警察和黑帮抢夺中子弹的警匪斗争。充斥全片的工作戏可以让一贯以“功夫”自傲的中国人出一身冷汗:情节严谨迅速、剪接干净利落、动作优美有力。有一场戏是两位男主角被追杀,跑向一辆汽车,借汽车的反作用反身回去踢掉紧跟身后的摩托车手,180度的空中回旋做得像芭蕾舞一样。

但你同时也可以把《暴力街区》看成是一部科恩兄弟式的黑色寓言科幻片:那是一个库布里克式的环境:2013年,巴黎存在着一个聚集了犯罪分子的13号街区,政府撤走了邮局、学校甚至警察局,并在四周筑起高墙,试图用集中爆破的方式来将这块耻辱的疤痕从巴黎清除掉。

青春电影一直是法国电影里的强项,在之前举办的法国电影回顾展中就专门有一个单元叫做“狂野青春”,收录了从让·维果的《操行零分》到卡拉克斯的《新桥恋人》。不同于《蓝色珊瑚礁》、《美国派》、《律政俏佳人》这些以美少女为卖点,以性为笑料的美国青春片;传统法国青春片的重点一般都在表现青少年的“叛逆”和“叛逆”之后的成长,而这种适应社会的“成长”往往笼罩着一层淡淡的忧伤。就像《四百击》的结尾,逃走的孩子在大海边显露出无处可去的迷茫。

讲述16岁少女故事的《我家有女初长成》里,也有离家出走的主角,但这个少年却很快得到了长辈的指点而明确了生活的方向——这可是美国青春片的惯用伎俩。事实上,《我家有女初长成》洋溢着法国青春片和纽约犹太式的幽默相结合的气质,影片里不乏伍迪·艾伦式的桥段:男孩子们用集体裸露身体来戏弄被他们排斥的胖姑娘汉娜,汉娜却不慌不忙地用相机拍下了他们的身体分发给女朋友们看。

《游戏爱情》和《大角色》、《求偶二人组》一同构成了此次展映中的爱情喜剧部落。但这三名成员的气质却大不相同:《游戏爱情》是一部具有布莱松气质的典型的法国式爱情剧,故事结构遵循古典戏剧,发生在一地、一天,故事的情境却是典型的“筋疲力尽”式的荒谬:两个从12岁起就相识的恋人,对稳定的恋情感到厌倦,于是在朋友中开了个小玩笑。

接下来是种种萨特式的细节:女主角最好的女朋友和女主角的恋人上床;男主角最好的朋友一获知女主角自由了就当众展开追求;大家彼此都对对方厌恶却又都装出一副礼貌亲热的模样。这是一部随你怎么解读的电影,你可以单纯地将它看成一出喜剧,也可以就此探讨现代爱情的脆弱;还可以用加缪的理论进行思考。

( 4、5图:电影《暴力特区》剧照 )

( 4、5图:电影《暴力特区》剧照 )

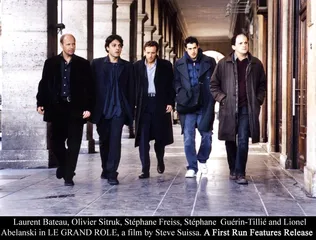

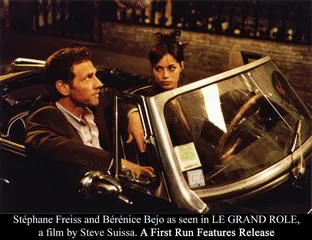

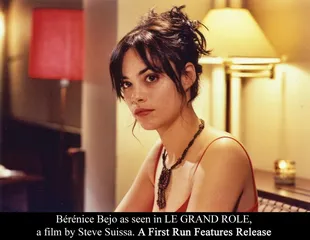

而《大角色》则是一部温馨的爱情小品,这个故事会让你想起《再见,列宁》:为了让患有绝症的妻子高兴,“跑龙套”的男主角谎称自己担任了国际大导演新片的男主角。为了圆满这个谎言,他让朋友们替他给妻子虚拟了一个世界:印有他头像的电影杂志;关于他的电视采访;甚至真的请来了国际大导演到他家中做客。

多元时代的法国电影人

《暴力街区》的导演皮埃尔·莫雷非常坦诚地说,他只想给观众做一部好看的娱乐片。这位出生于60年代的导演却说,那些以艺术电影为最高追求的电影导演如今在法国已经是少数,和他同代的导演都已经对娱乐片持有了一种客观的态度。

非常有趣,皮埃尔·莫雷开始拍摄电影的时候,并不知道什么是“新浪潮”。他解释说,那是因为他年轻的时候在美国,他是从拍摄美国电影开始入行的,因此美国的商业片对他影响非常深。至于新浪潮,是他回到法国正式进行电影学习时才知道的,而那时也早已不是一个时髦的词汇。2001年开始,他成为吕克·贝松的摄影师,这或许可以解释他的电影的混合气质的来源。

皮埃尔·莫雷的经历颇可以代表“新浪潮”之后的法国电影人:现代传媒、全球化浪潮使他们接触到的事物越来越多元化。就像《暴力街区》的一位主演西里·拉法埃利。西里说他是看香港电影和亚洲电影长大的一代,少年时期他曾经是李小龙和成龙的影迷。从香港电影里爱上功夫的西里曾经是法国武术比赛的全国总冠军和舞蹈教练,和导演设计《暴力街区》的动作时,他想将中国功夫和法国搏击术结合起来,做出一套有法国风格的动作模式。

另一位演员大卫·贝尔原本和电影一点都不沾边,他是一位极限运动员。这位极限运动员和好友组织了YAMAKASI极限运动团体,一起推行一种叫做“pacours”的街头运动艺术。这种街头运动艺术在法国青年中迅速流行,吕克·贝松的工作室以他和他的伙伴为原形拍摄了一部动作片《YAMAKASI》,在这部电影里有这样一个镜头:清晨,几名YAMAKASI成员从家中出来,跑上公路,用攀岩器械爬上几十米高的大楼,在楼顶做体操,迎接新的一天到来。这就是正宗的“pacours”。而《YAMAKASI》也给法国动作片创造了一种新的类型:极限动作片。

与皮埃尔·莫雷的《暴力街区》一样,导演克扎维·杜兰热的作品《拳王》也是一部混合气质的作品:你可以说这是一部关于泰拳的体育片,也可以说是一部爱情片,或者一部传记片——主演正是在演自己的故事;或者是一部成长片:一个一个曾经的犯人是怎样在学习泰拳中找到生命的意义的。与泰国的《拳霸》相比,《拳王》显然更丰满。但扎维·杜兰热对于娱乐片的态度却是另外一种:曾经是舞台剧和实验电影导演的他并不像莫雷一样坦然承认娱乐片的价值,面对观众,他一直在强调《拳王》的“内心戏”。法国人依然是法国人,就像法国老牌电影公司帕特电影公司总裁杰罗姆·赛度,这个白发古稀老头高傲地对将法国电影和好莱坞比较的问题不屑一顾,但他还是说出了法国人对自己电影的自信之处:“故事!”他说,“我们比他们会讲故事。”■