抵达之迷

作者:娜斯(文 / 娜斯)

V.S.奈保尔的小说,我最喜欢的是《抵达之迷》,这篇名又来自我同样喜欢的意大利画家席里柯的油画。少年时代还读过兰波的一句诗:“我们在燃烧的忍耐中武装/随着拂晓进入光辉的城镇。”⋯⋯

第一次进入纽约不是从空中,而是从波士顿坐火车。没有什么比坐火车进入曼哈顿更引不起任何兴奋的了,因为美国城市的边缘地带——不是郊区,又不是市中心——多杂乱丑陋,而转眼间我们进入了城市的地下,再冒出来时已置身熙攘的人流。于我更不幸的是,从波士顿到纽约的火车终点站是臭名昭著的宾站,原本古典的建筑被拆除了,后来就有了现在那个天花板恨不能压在脑袋上的极压抑的杂乱无章的车站。既没有铺垫,也没有华彩,直入主题,快速进入另一章:纽约生活的现实。

在欧洲,火车、地铁与城市景观的安排似乎更具匠心。忘不了从科隆火车站出来,迎面是那烟色的有震慑力的科隆大教堂。也忘不了到米兰大教堂去,也是地铁站出来,一眼望去白色大教堂的那一份华丽。这种时候,你好像一下子就来到那使城镇发出光辉的源头,你一下子被抛到它的珠宝之前,无法不为之一震。对于中世纪的朝圣者,他们应该远远就能眺望到这些要制造上帝的威严与神圣效果的大教堂吧。上帝对于我们早已死了,所以我们无法体验圣徒们的心情,但是在这样的文明力量面前,我们不论如何现代,仍有一种震动。而这种震动,反而需要从火车站走出来的那一刹那,猝不及防,忘记理性,骤然感到了自己的渺小,然后又感慨人类文明的伟大。在那一刻,也许我们就见证了神迹。

多年以前,在南京火车站下车,一下子就能望见烟雨迷离中的玄武湖,也曾在细雨蒙蒙中进入扬州和杭州,这都使对它们充满古典想象的我没有失望。南朝四百八十寺当然早已是消逝的楼阁,但是烟雨依旧,植物润泽,于是为一切都增添了一种游离的气氛。尤其那时这些城市游客稀少,平山堂前只我们静对一池芙蓉,而走到西湖,一刹那还真以为来到画中。那些风荷,那些翠竹,那些碧水,那水中隐约的扁舟,我们的心也如同细雨一样滑过。雨制造的效果并不是使这样的城市阴暗,而是给它们添了一层光辉。这依靠水而闻名的城市,失去了雨的滋润,就多少失去一些气氛。

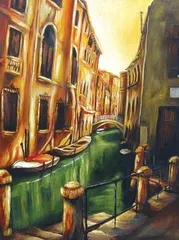

却是在夜色中抵达威尼斯。也许,抵达威尼斯应该有更华丽的方式,但是夜色中上岸,茫然中寻找小旅馆的经验无疑使我对那座城市的印象更带中世纪的色彩。冬日威尼斯是一座没有夜生活的城市,不管白天多么喧哗,夜色降临时小广场上也很热闹,但是过了10点左右,街道就彻底安静下来。夏天里会有很多游客乘船游荡,可是冬天,河道也是安静的。我就是在一个冬天的晚上10点抵达威尼斯。船上下来的似乎都是本地人,他们很有目标地迅速走着,不久,仅有的一点人迹也散去了,夜色下窄窄的空巷,完全回到它中世纪的面貌,令我恍然如穿越时光之旅。终于看到一座小饭馆的灯火,循声而入,人皆热心,询问旅店在何处,其中一人还忙不迭地陪我走到门外,指向对面,就在拐角!可是到了拐角,还是看不见旅店。看见正在为一家饭馆锁门的小伙,又去问,他手一指,不就在那吗!顺着他手指方向走去,一个狭长窄窄的门洞,门洞走过,这才看见左侧有个门,门上写着预订好的旅店的名字。用我们现代人那逻辑,我的反应自然是,老天,这旅馆为什么不在外面挂个牌子?真是酒香不怕巷子深了。可这就是威尼斯。我好像体验了一回中世纪秘密团体的成员,按照约定的符号寻找集合的地址——在一座夜色中街道空寂的城市。

第二天晚上,在圣马可广场我看到若干拉着行李箱的人在广场上流连,想,这些人这么迫不及待地看圣马可广场吗?然后才发现,圣马可广场一角就衔接码头,游客坐船抵达,去一些旅馆首先要经过圣马可广场。在威尼斯只要上了岸就基本不再有交通工具,只有步行。一踏上威尼斯就是夜色中的圣马可,这也是抵达威尼斯的一个好方式。这些旅馆还没去、行李还没卸下的旅人,他们在大珠宝盒般的圣马可驻足不去,显然第一眼已被威尼斯的氛围收服,像我头一天在迷巷中被收服一样。■ 威尼斯抵达之迷