娱乐/艺术与小众电影

作者:三联生活周刊(文 / 崔峤)

第29届香港国际电影节——杜可风系列多媒体作品展

“文化沙漠”里的小众耕耘

香港电影节开幕的第二天,在招待各国导演的饭局上惊讶地看到艺术总监李焯桃帅哥的红肿大眼泡,明显劳累过度,休息不好。在外面的正式场合他总是精神抖擞,这时候私底下却有些发蔫。我笑话他就像刚大哭过一场一样,他苦笑着坐在饭桌前应付公关,心里却担心着一串事情:刚开幕许多事情还没落实好;过几天还有内地电影局的代表团访港官方拜会;复活节电影节特刊必须连着两期提前准时出版;他自己要为此赶稿子,晚上11点截稿;写文章和看电影是他最大的爱好。

和阿桃一样为电影“发疯”的同好者在香港并不很多,而且越来越少,这都是大环境的问题,却也越来越成为电影节自身发展的一个瓶颈。“电影节”今年29岁,第一次“独立”面世,因为公司化变身成了非牟利的“香港国际电影节协会”,全部赞助和收入都要自负盈亏。可惜今年的商业赞助随着香港经济大环境却减少很多,许多预算大幅缩水,甚至取消了需要3万美元的火鸟大奖,用阿桃的话就是“形势险恶”,在电影节手册的第一页就特别呼吁观众和热心者为电影节捐款。电影节在这个超速运转追求利润的城市里已经趋于边缘化,阿桃说,“十多年前当我感到电影节观众永远以年轻人占多数,数目却停滞不前时,便意识到影迷流失的严重。单靠一年一度的电影节维系犹如杯水车薪。这也是公司化之后立即推出每月放映计划的原因之一。当然与整个不利文化艺术发展的社会大气候相比,我们的努力可谓微不足道。但难道大家可以袖手旁观吗?”

他和他的同事们在被批评为“文化沙漠”的香港更像一群“勇士”。节目策划王庆锵平日里低调朴素,温文尔雅,却也同样愤慨于现实世界和真正艺术之间的鸿沟:“今日新自由帝国主义财大气粗,纯正主义者不易为。他们实实在在地相信,多元和多样是人的特质,却要在人类活动的每一个部门节节撤退。当世界兴高采烈地自甘堕落,沦为一个大商城,贩卖一式一样绝对平庸的产品,我们能够看到有艺术立场及相信文化具有改变力量的电影,应当满心感谢。这等作品提醒我们,看电影不是猎取和消费;他们要求我们发挥想象力,去阻止世界继续沉沦。艺术是重要的。惟有向世界提出这个要求并付诸行动,我们才可改变世界的本质。”

如同内地媒体近年的趋势,电影在香港被看作“娱乐’之一种,这次与香港国际电影节整合为一体的“香港国际影视展”、“香港亚洲电影投资会”也通通被称为“香港影视娱乐博览”,一定加上“娱乐”两字才更生动更吸引眼球?恐怕是的。香港的标签确实是“娱乐”,够刺激够速度。

这个追逐“无敌海景豪宅”的城市能够出现任何奇迹,也同样存在这么多真正的“无敌美少年”:永远富于干劲,每年都要寻求突破,竭尽全力接触更多年龄层的市民和观众。我总是难以想象他们几个人的编制加上若干义工如何能在每年都大张旗鼓地开展这么大的活动:今年放映的200多部电影分成23个单元,来自47个国家,加上一大叠的推广活动、导演座谈会、主题讨论会、展览、户外亚洲最大露天电影放映、专刊出版、开辟专为年轻观众的单元等等,放在内地同样的工作量最少需要几百人来协调,还不见得能够顺利成功。电影节现在越来越体现横向魅力:越来越多的广东青年电影发烧友跑到香港看电影节,甚至每年电影节还会特别成功地输出到澳门,“香港电影节在澳门”特别活动会放映一些参展影片。我经常开玩笑怂恿阿桃他们“接管”上海国际电影节,给内地同行一些最直接的“刺激”。不过话说回来,香港电影节的一个特色是在每部电影放映前都会插播一些节目更改时间地点的通知,也许正是人手不够时刻“与时俱进”的表现吧。

杜可风

今年的香港电影节也招呼了很多本土明星来吸引人气。杜琪峰的短片《自行我路》是开幕式影片,三位大明星周杰伦、吴建豪、古天乐的出现让许多观众尖叫不已;“香港国际电影节”的书法题词更是落款“华”:刘德华!竟然也有模有样,据称劳动模范华仔确实练过好多年的书法。今年电影节海报的设计由杜可风包揽,一位圈子里闻名的“大疯子”。选作主题相片的图像是一帧红地毯照片,是他出席法国戛纳影展(Cannes Film Festival)拍摄的盛况记录,也是杜可风对色彩的颂赞及其感性的表现。杜可风认为影像作品中的气氛、光线及人物皆来自创作者的想象力及他们的眼光。有想象力及眼光的人,才能做出引人注目的东西。电影节专门为他做了一个很好玩的多媒体展览,正如他的诠释,“我的作品是展现美、光线、女人的皮肤、一个空间的特色,都是这些简单的东西,所以不一定要看得懂。美有它存在的意义也有它的作用,更有感觉到的一面。这个多媒体展览也是为达到这个目的——让观者扩大自己的生活空间。这也是我创作的最终出发点。这个空间变成我的生活空间之一,如果你觉得我活得好的话,你为什么不走进我的空间?”

“百花齐放”的中国电影阵地

香港电影节每年都会精选世界电影一年来的精华和在各大影展上的得奖佳作,但是重点和特色还是亚洲和中国电影。这次出席香港电影节的中国影人简直可以称作“扎堆”,大部分是因为中国电影一百年的缘故:从电影局的官方代表团,五六十年代的老演员到刚刚解禁的“地下导演”,当然还有每年都会出现的惊喜新导演。除了内地特别准备的建国以来系列老电影放映单元,这次更超纪录地邀请了17部中国年轻导演的新作,被分别选入“中国电影新天地”和“亚洲数码竞赛”、“人道奖纪录片竞赛”等各个单元:开幕的顾长卫作品《孔雀》和闭幕的贾樟柯作品《世界》,王超的《日日夜夜》、田壮壮的《德拉姆》、陆川的《可可西里》、杨超的《旅程》、刘冰鉴的《春花开》、娄烨的《紫蝴蝶》、霍建起的《情人结》、刘浩的《好大一对羊》。更有新导演作品:刘伽茵的《牛皮》、张涵子的《唐唐》和宁浩的《绿草地》、李一凡、鄢雨的《淹没》、刘奋斗的《绿帽子》、陆一同的《武松打我》。

特别值得推荐的是几部处女作:刘伽茵的《牛皮》、宁浩的《绿草地》、李一凡、鄢雨的《淹没》和陆一同的《武松打我》。前三者在刚刚结束的柏林国际电影节上都得到非常好的赞誉和奖项,这次在香港也因其年轻质量和low-fi精神被专业人士和观众关注。李一凡与鄢雨的《淹没》纪录了奉节古城的最后时光:各人日出而作,生活如仪,为一渡船争吵,为赔偿而力争。是没被淹没的保存,只是真实的淹没让它看得无奈而已。宁浩是新一代年轻导演里对影像处理和故事叙述非常感兴趣而颇具天才的代表,堪称前程无量,这部《绿草地》是他第二部作品,但并不像他第一部的《香火》是原创作品,因为前期投资制作环节的不到位,整个电影拍摄过程简直变成一部苦难史,观众在完美的电影画面里却看不到一丝被影响的夹杂也可以看得出导演的控制能力。香港影评人更是盛赞质朴的《牛皮》是“一趟返回电影始创喜悦之旅,卢米埃兄弟与戈达尔都会看得开心的影片。刘伽茵所完成的是一个我不只不丑,但我很漂亮的美丽示范。《牛皮》的定镜是cinematographe精神的,你会惊异它简单的见地,利用画内说画外,一间小室,无限承载”。

无限承载的不止是一间小室和一部电影,更有还在进行中的电影节:一直到4月初,香江最美好最理想主义的节日还在继续,虽然“节日”这个词在纷杂的乱糟糟的现实中越发地泛滥。

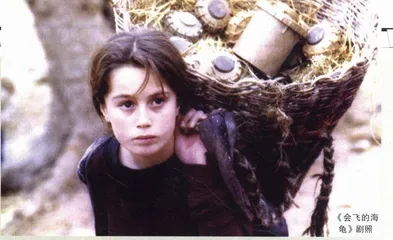

《会飞的海龟》剧照

2005年香港国际电影节所设奖项和得奖名单

亚洲数码录像竞赛

SONY(索尼)香港有限公司赞助,鼓励大胆创新的取材,为数码录像提供更广阔的创作空间。

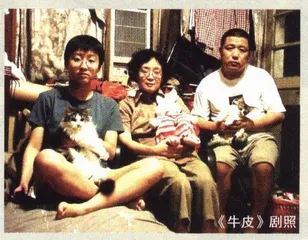

《牛皮》剧照

得奖两部影片:

《牛皮》,导演:刘伽茵,中国

一趟返回电影始创喜悦之旅。自编自导自演,也扛起全部幕后岗位,连同父母亲三人主演。明言:电影不关乎钱。只这么一个小故事已令人觉得电影有希望。全片二十多个长镜头,一家三口都在小屋子活动。父亲坚执经营皮包店的理想,最大满足感是顾客走进来买了载着梦的皮包。生活磨人,小店五折清货,欠薪欠租,家里口角,也轻度动武,但我们知道,这个家还是个家。镜头缓缓铺展,串起一个家看不到的温热的内在。导演还是电影系硕士生,才情已被肯定,短片先获校内电影节颁发最佳导演奖,《牛皮》获今年柏林影展国际影评人奖及Caligari电影奖。

《清晨之汤》剧照

《清晨之汤》,导演:高桥泉,日本

同一屋檐下,两个人的爱情生活是本家家难念的经,尤其错落在今天挤迫的时空里。七个月,说短不短说长不长,仍可足够说尽一段情的微妙演变与突变。一个同居故事。志津正为找工作奔波,北川却因遇袭患上心理病,新兴的什么教派乘虚而入,把两口子积蓄自动过账。志津要把北川深陷的泥足拉回来,在家里实行全天候禁制令,不准他踏出家门半步。一场仗打了一个冬季,两人关系终于在某天清晨大剖白。非职业幕前幕后有超水平的编技导技与演技,书写感觉细致,配合剧力的画面极有压迫感。先取日本PIA电影节大奖,再夺温哥华国际电影节龙虎奖。

评审的话

《牛皮》:“影片呈现电影新的可能性,革新电影拍摄过程。”

《清晨之汤》:“影片成功地处理一个很重要的现代课题,捕捉关系的脆弱一面尤其动人。”

人道奖纪录片竞赛

利希慎基金赞助。人道奖纪录片竞赛的参赛作品,当中不少题材极具争议性,观众可从作品中窥探各地实况。

最佳纪录片人道奖

《淹没》 剧照

《淹没》,导演:李一凡、鄢雨,中国

屹立两千多年的奉节古城,终于永远没入历史。古来骚人墨客吟诵的诗城白帝城就坐落在这儿。2002年1月,三峡工程响起第一声爆破,不到一年整座名城已陷落成一片废墟。我们见证了消逝前的最后一刻。幕开时渡头人流如鲫,伊斗门的拱牌映入眼帘,老香的客栈满满的都是靠渡头维生的苦力,沿街尽处是百年历史的福音堂。充满生气的小城,每个镜头都是文化、宗教与经济的页页历史。然后有机的关系崩解,教堂安排迁拆,老香忙于找干部解决渺茫的赔偿问题,苦力都转做搬运与拆楼。教堂、城牌、客栈一一倒下,与片首对照,怎一声唏嘘能了?

杰出纪录片人道奖

《撒哈拉一千零一夜》,导演:乌丽卡•科赫,瑞士/德国

乌丽卡•科赫千呼万唤的新作一等便是7年。贴心的镜头这次走进撒哈拉,展现尘世外游枚民族的一方净土。牡民鲁希寻找遗失的骆驼,摄影机一路追随,跑到不同的风景,碰上不同的人物,如古寺住持、弹唱一弦琴的女人,也听来老传奇老故事,还有骆驼给鲁希报的梦。在撒哈拉,一天可以经历寒冬盛暑,生活其间的牧民尽管物质稀奇,却心灵丰盛。他们的文化里有诗画琴棋,有饮食舞蹈,总之样样不缺。他们的生活哲学是耐心、细心与互相尊重,文明的教我们汗颜。撒哈拉美的种种,大银幕才能活现。

特别表扬

《月有阴晴圆缺》,导演:瑞安纳•列度•夏姆里殊,荷兰

挟着IFDA与Sundance两个电影节两个纪录片最高荣誉奖,就知道夏姆里殊此作不容错过。他的印度尼西亚三部曲第二部,主角是62岁的寡妇,她独力持家,表面是回教徒,却偷偷信奉天主。眼见两个儿子转信回教,国家占大多数的回教徒亦日变激进,城市生活再待不下去。导演自创另类真实电影手法,故事交给人物自己呈现,没半句旁白,但景物也构成故事一部分,以情入景的诗化镜头触目皆是,有时更插入梦境。不时刁钻的取景角度,令人怀疑摄影机其实扮演叙事者的身份。无论印度尼西亚的故事,或炫目的镜头,都前所未见,更令观众体验跳进画面的现场感。

评审的话

《淹没》:《掩没》获最佳纪录片人道奖,原因是它处理历史事件及受牵连的人民,有其洞悉力。通过亲密的镜头及持久的拍摄过程,影片呈现真挚及感人的人文笔触。”

《撒哈拉一千零一夜》:“尽管不熟悉那里文化的观众难以理解‘ Asshak’的意义,但‘Imzad’这种一弦琴,正好教我们知道这趟观影之旅,是沙漠旋律的变奏。”

国际影评人联盟奖

旨在鼓励亚洲新进导演的创作,11部作品均为新登场导演的首作。

得奖影片:

《武松打我》,导演:陆一同,中国

武松痴想拍武松电影,却真的有个大款肯出钱。大款当然有实际有幻想:性有市场嘛,武松不近女色,那就搞搞西门庆吧。导演的坚持初时还有空间,往下去就无以为继。选角开始,中国完美男已绝了种,多到要暴动的试镜人龙全部出局。潘金莲倒一见即合,荡妇型人到底不缺。活武松没有上景阳岗,却在重庆森林找到了。磋磋跎跎开戏,武松却把导演打得鼻青脸肿,因为醉眼中,武松竟痴是西门庆!武松梦不实际,电影梦更虚脱。戏里戏外层层挖苦叙事奔放,发现电影的喜悦至少还是乐观的。《盲井》女主角安静演潘金莲,现实笔触更有惊喜。

评审的话

“陆一同导演的《武松打我》获国际影评人联盟奖,原因是影片通过闻名的中国古代民间英雄的故事,表现出极丰富的幽默感,以及现实与虚幻之间的矛盾。”

天主教文化奖

有58年历史的天主教文化奖,由香港公教广播影视协会协办,旨在鼓励及表扬电影工作者在作品中宣扬积极的人性价值。

得奖影片:

《会飞的海龟》,导演:巴曼•哥巴迪,伊朗/伊拉克

他们的小孩都是这样长大的……说的是在西亚各国边境流摊的库尔德苦难民族。美军攻伊前夕。“卫星”去给长老安装天线,好接收战况。卫星是个13岁小孩,靠一点科技知识,成了战地孤儿的孩子王。这儿的孩子,另一生计就是去拆地雷!断臂小难民来到村里挑战卫星的地位,卫星却爱上他妹妹,可这个愁眉不展的女孩,原来掩理了惊天地泣鬼神的伤痕。哥巴迪获奖无数的作品往往带有伊朗电影所无、原始但残酷的美。亦悲亦喜的罕见笔触,书写出孩子特强的生命力。女孩直迫莎翁悲剧的命运,是战地迄今最惨痛的呐喊。获圣塞巴斯蒂安电影节最佳电影奖。

评审的话

“片中的‘卫星’,是个性格复杂古怪的13岁男孩,他在两伊边境难民营,带领着一群忠心耿耿的库尔德孤儿。影片呈现的,不只是活在恐惧与战争下诚惶诚恐的不同感受,还告诉我们这些人的宗教、感情与科技生活,已一去不返。评审团除给影片题材打动,还很欣赏其电影语言。” 武松打我绿草地香港淹没牛皮剧情片电影节