怀念时分

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

翻开3月份的《科学》、《新科学家》、《发现》和《纽约时报》科学版,总能看到大赞一本新书的书评。书名叫“Perfectly Reasonable Deviations From The Beaten Track”,不知为何,一看到这个名字,忽然脑中闪过李白的一句诗:“别有天地非人间”。虽然中西有别,古今有异,但拿这句诗来形容这本书的主人公——传奇性的美国物理学家理查德·费曼(Richard P. Feynman),倒也颇为贴切。

这本书是费曼的一个书信集,里面的信是他的养女米歇尔·费曼(Michelle Feynman)整理归类加州理工学院档案馆里12个大抽屉的费曼遗物时发现的。上亚马逊一搜,才发现原来还没正式出版,要等到4月5日。这个时间让人觉得有点儿前不着村后不着店,费曼生于1918年5月11日,逝世于1988年2月15日,从哪个时间点来算,都不是周年或纪念日——习惯了出版界和媒体动不动拿“n周年”做卖点的老伎俩,反而会觉得怪怪的。

著名的“Omni”杂志曾把费曼称作“世界上最聪明的人”——米歇尔·费曼在新书中回忆说,当费曼的母亲第一次听到这种说法时,摇着手大声道:“如果他真是世界上最聪明的人,求上帝拯救这个世界吧!”但费曼的天才,却几乎是众所公认的。波兰数学家马克·卡茨(Mark Kac)对费曼的一个评价曾为许多人所引用:“世界上有两种天才,一种是普通的天才,一种是如魔术师般神奇的天才。普通天才完成伟大的工作,但让其他科学家觉得,如果他们足够努力,那样的工作他们也能完成。而一个魔术师所做的事任何别的人都无法完成,而且似乎完全无法想象。”

人们可以从费曼的履历中一窥这个魔术师的神奇:10岁左右就用旧木箱加电热盘给自己弄了个炸薯条的“烤箱”,再大一点成了当地著名的收音机修理高手,麻省理工学院的捣蛋大王,普林斯顿的天才学生,哲学、生物学、数学和天文学样样喜欢,一涉足便能小有成就,刚毕业就被邀请加入建造原子弹的“曼哈顿项目”,不戴防护墨镜观测原子弹的首次试爆,成为洛斯阿莫斯研究室撬保险柜的专家,在旧金山芭蕾舞团演奏手鼓,用3个月就破译了玛雅人的天文符号,最喜欢在无上装酒吧里思考科学问题⋯⋯

1965年,因为在量子电动力学领域的杰出贡献,费曼与朱利安·施温格(Julian Schwinger)和朝永振一郎(Sin-Itiro Tomonaga)分享了当年的诺贝尔物理学奖。但令费曼成为家喻户晓的科学明星的,却是1986年,他第二次出现在公众的视线中。当时,NASA的挑战者号航天飞机在发射时爆炸,机上宇航员全部丧生,美国群情哗然。费曼参加了罗杰斯事故调查委员会的听证会。实况转播时,各方专家们意见不一,动辄长篇大论,滔滔不绝,费曼却非常简单直接。他戏剧性地将航天飞机推进器上的橡皮环放入一杯冰水中,片刻后取出,然后向人们展示因为温度过低而失去弹性的橡皮环。他认为,“挑战者号”发射当天,气温异常之低,航天飞机上发生的事,就和他向公众演示的如出一辙。这种做法虽然不被一些专家认可,但却受到了媒体和公众的欢迎。《华盛顿邮报》的报道称:“费曼用一个简单而优雅的实验,让所有人明白了失事的原因。”直到前不久,“哥伦比亚号”事故调查委员会的一名成员还在接受采访时提到,假如费曼在世,这次调查或许不会演变成如此漫长的一场拉锯战,而航天飞机的重返太空,也不会这样一再拖延。“挑战者号”事故调查后,人们争相以谈论这位科学怪才的趣事为乐,一时间演变为一种“费曼现象”。

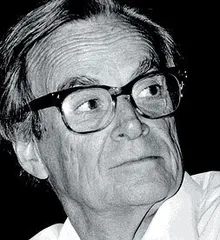

( 从少年到老年的理查德·费曼 )

( 从少年到老年的理查德·费曼 )

一次,和一个美国资深科学记者聊天,恰好提起二战后美国人对物理学家追星式的疯狂崇拜。他说,其实在美国,爱因斯坦在公众中的名气和受欢迎程度并不如费曼。许多人觉得爱因斯坦不是美国人、在最后几十年中已经脱离了主流学术圈、没有为美国做过什么事情。相反,费曼却是不折不扣的大明星——这和他出生在纽约,是“美国自己的物理学家”有关,和他在曼哈顿计划及挑战者号事故调查中的贡献有关,和他连续几十年一直从事教学活动、门生众多有关,也和他众多的传记有关。

虽然从数量上讲,费曼的传记远远不能和爱因斯坦相比,但在有一点上费曼占有绝对优势。费曼一向主张科学要平实易懂,不吓唬人,而他又是个爱开玩笑、爱搞些古怪花样的人。他的众多传记和材料也秉承了这一传统。无论是根据他生前讲课材料整理出的《费曼物理学讲义》,《别闹了,费曼先生》(Surely You’re Joking, Mr.Feynman)及其姊妹篇“What Do You Care What Other People Think”,约翰·格里宾的《迷人的科学风采——费曼传》(Richard Feynman: A Life in Science),还是詹姆斯·格雷克的《费曼传》(Genius: The Life and Science of Richard Feynman),都是深入浅出之作,引人入胜,即使完全不懂物理学的人,也能看得津津有味。这就无怪乎它们长时间高踞各大畅销书排行榜。

新出版的这本书信集中,收录了费曼写给母亲、第一任妻子艾琳、物理学家爱德华·特勒、高中生、物理学爱好者、修理工等各色人等的信件。《发现》杂志从中摘录了一部分。费曼的爱情故事如果有人拍出来,不用改编,就是一部好电影。他和他的第一任妻子艾琳高中时就已相恋,虽然后来分隔两地,但仍彼此挂念。1942年,尽管艾琳身患严重的结核病,费曼依然克服家人压力,同她结婚,并加以悉心照顾。此后,艾琳一直卧病。忙于曼哈顿计划的费曼每周都要开车去探望艾琳,此外,便是几乎每天一封、坚持不断的情书。因为从事有关军事机密的研究工作,有时候,他们不得不使用自己的一套密码。1945年6月16日,离首次核爆炸仅一个月,艾琳因病去世。从结婚到去世,艾琳和费曼的婚姻生活几乎全在医院的病房中度过。在一封1945年4月3日寄出的信中,费曼写道:“你就像是山涧时涨时落的溪流,而我是水库,如果没有你,我就会像遇到你之前那样,空虚而软弱。而我愿意用你赐给我的片刻力量,在你低潮的时候给你抚慰。”这时,费曼只是一个深爱着一个女人的27岁年轻人。而在另一封写给学生艾伦·伍德华德(Alan Woodward)的信中,费曼简单的一句话则几乎可以总结一个世纪来物理学的兴衰起伏——“你绝不可能仅仅因为物理学而成为一个大人物。”

或是巧合,这个3月,不断地会有特殊的日子,勾起人对渐行渐远的物理学传奇时代的追念。3月14日,是今年国际物理年的主角爱因斯坦诞辰之日。在此之前,3月6日,98岁的汉斯·贝特(Hans Bethe)在康乃尔大学的家中悄然去世。这位1967年诺贝尔物理学奖得主是曼哈顿计划的主要负责人之一,费曼的老领导。关于“魔术师式的天才”那段比喻,就是从他那儿最早传出来的。《纽约时报》的讣闻中称贝特为“核天体物理学之父”,另一家报纸则将其称为“老一代物理学宗师的最后一人”。在众多贝特的悼念文章中,有人讲了一个费曼也曾讲过的故事:当年,第一枚氢弹准备试爆时,许多人都担心,这会不会触发大气的连锁反应,导致整个地球的毁灭。贝特计算后告诉大家,那种情形不会出现。在那短短的几秒钟,整个美国,整个人类,整个地球的命运,都放在贝特和他那一代物理学家的手上。如今,这样的时刻,已然一去不复返了。■