徐冰和他的“烟草计划”,

作者:三联生活周刊(文 / 粲然)

( 徐冰 )

( 徐冰 )

个人讲述的烟草史

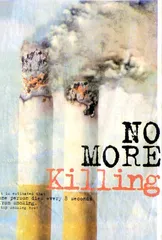

徐冰的“烟草计划”让人注目之处恰恰是烟草与经济、政治和教育的关系(《烟草计划:达勒姆》),以及以烟草为载体的对中美关系及中国全球化进程的反思(《烟草计划:上海》)。

“烟草计划”包含了两个“特殊地点”:达勒姆(Durham)——19世纪迄今美国香烟制造业中心;上海——达勒姆烟草大亨詹姆士·杜克(James B. Duke,1865〜1925)进军中国的第一个据点。徐冰说,除了想“复制”当年美国烟草进入中国的流线图进行巡展外,还因为“烟草对艺术家来说,不经过加工已经是质量最高、最精美的材料了”,“烟草广告带来对时尚生活的无穷想象”。当他着手建构这个展览时发现,一场对烟草历史发展的追述并不能让这个话题简单了事。

徐冰说,他在2000年初接到杜克大学的邀请做一个艺术活动、初访该校所在地达勒姆的时候,他的第一个感觉就是空气中无所不在的烟味。陪同者告诉他说达勒姆自19世纪末就是美国香烟制造业的中心,该地有美国烟草大亨杜克起家以前所住的农舍、由扩大后杜克庄邸改建的达勒姆烟草博物馆乃至荒废的制烟厂。杜克也就是杜克大学的创立者。而今天使达勒姆城著名的,不但是它的香烟厂而且是它的癌症研究中心。充满悖论的是,这些“反烟产业”、教育产业和医学研究的资金来源仍然主要是当地的香烟业。

“香烟业和高等学府、推广抽烟和支持医学”,徐冰的感受是,它们之间形成的链条关系足以令任何一个最彻底的“戒烟主义”者瞠目结舌。徐冰说,让他感兴趣的另外一点是烟草从达勒姆到上海的迁移和循环。他说,他在整理材料时看到,杜克在得知卷烟机发明以后的第一句话就是:“给我拿地图来!”浏览图册,他的兴趣不在世界各国的地理疆域,而在其人口数目。当看到中国地图下“人口:4.3亿”这个传奇般数字时,他立即宣称:“那儿就是我们要去推销香烟的地方。”

( 徐冰的“烟草计划”

作品之一 )

( 徐冰的“烟草计划”

作品之一 )

“杜克控制下的英美烟草公司在1902年成立以后就立即全力进军中国市场。1905年对华投资为250万美元,到1915年则剧增为1660万美元,在10年之中增加了6倍以上。其销售香烟数量从1902年的12.5亿支跃增到1928年的800亿支。作为最大的在华美国香烟公司,英美烟草公司在1902〜1948年间共盈利3.8亿美元。美国烟草业在中国急剧扩张的过程中,杜克不但大量投资于中国,同时也把现代技术和管理技能传入中国,使中国成为一个高盈利香烟市场,一个庞大的种烟基地,和一个巨大的香烟制造基地。”徐冰说,他了解到,英美烟草公司1915年在上海销售的香烟每月超过1亿支,是它所有竞争对手销售总量的50多倍。如此显赫的商业成功与该公司的广告宣传密切相关,该公司通过报纸、广告牌、壁画、招贴画、卷轴画、传单、日历、壁画、烟盒、香烟牌、抽彩和马戏表演对产品进行宣传。其商标被印制在马车的帐篷和人力车的踏板上,招摇过市。其精心设计的产品包装赢得了当地人的喜好,对收集该公司“香烟牌”的鼓励也有效地网罗了忠实的顾客。英美烟草公司在每年新年前推出一本精心绘制的广告年历,据称流传到“中国的每一个角落”,其发行被当成是“一年一度的轰动性事件”。该公司甚至涉足艺术教育,以培养适用的画家和设计人员。

“绝不夸张地说,美国烟草业在中国剧烈扩张的历史,也几乎伴生了中国新兴现代商业视觉文化。”徐冰说,从另一个角度说,20世纪初,当旧中国开始向资本主义转型时,杜克家族的烟草业间接推动了中国的资本原始积累与文化准备。

“进入了全世界最大的问题里”

徐冰发现他的“烟草计划”怎么也绕不开政治。他说,2000年,《烟草计划:达勒姆》开始布展时,正好赶上美国吸烟者和烟草公司发生法律纠纷,于是该展览受到美国媒体极大关注。“我当时说,‘好像我要参加这场时髦的讨论似的’。但这回,《烟草计划:上海》展出的头一天,BBC新闻报道说,英国三五公司(即英美烟草公司)拟与中国签订合同,要在中国建立第二大烟草生产供应基地。”“展览的确可以看出美国烟草业在全球发展,特别是在中国剧烈扩张的历史。所有人都猜测我的现实针对性,认为我在指控发达国家严厉控烟的结果是把烟草致死人数出口到世界上较为贫穷的国家里去了。”

作为抽烟者的徐冰发现,长久以来,他也把世界上的人分成抽烟和不抽烟两种。在准备“烟草计划”展过程中,他甚至发现,抽烟,不仅仅是他的日常生活方式,长久以来,自己对抽烟这一行为,还怀有一种隐隐的怜悯和痛苦的感情。他又花了4年多的时间,在举办《烟草计划:上海》展之前,才搞清楚这种感情来源何处。

在上海的展览中,徐冰把父亲病逝于肺癌的原始病历记录以幻灯片的形式投放在杜克家旧址的一个建筑物模型上。在展览留言本上,这个作品堪称最受市民参观者的好评。

《烟草计划:上海》还有一幅叫《中谶》的作品。“谶”,在字典里的意思是:古人认为将来要应验的预言和预兆。这件作品由5份原始文件组成:一是杜克家族计划开拓中国烟草市场的计划、预算书,二是在中国烟草市场所获得的利润清单,三是杜克家族为杜克大学的前身三一学院资助的账单,四是徐冰在杜克大学创作烟草计划的制作费用,五是杜克大学收藏烟草计划中的一件题为《烟草书》作品的费用支票。徐冰收集的跨越百余年的5份原件材料,一方面非常视觉、纯粹地提示出杜克家族发家史的某种轮回的宿命和悖论,另一方面又将自身的经验结合到作品之中,以经验的直接性展开来思考。和对《父亲》人们所流露出的众口一词的同情和赞赏心理不同,在展览中,《中谶》因其多义性受到质疑。

而反烟者们的担心似乎不无道理:英美烟草公司收买徐冰的作品等于继续修饰和整合了烟草业的神话,也就是说,徐冰的“烟草计划”到头来可能沦为烟草资本的另一种广告载体。

沪申画廊的外飘窗正对着上海著名的外滩景观,而在二三十年代却是英美烟草公司运输、卸载烟草的码头和仓库。夜幕降临,闪烁的霓虹灯从窗户透过,仿佛又重现或轮回出旧上海奢华的场景——也许,这就是面对“烟草工业”这一社会话题,徐冰所能做出的力所能及的回答。历史在轮回的烟草味中散发着淡淡之苦。■ 徐冰杜克大学烟草计划