190个烟灰缸,1个《控烟公约》

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

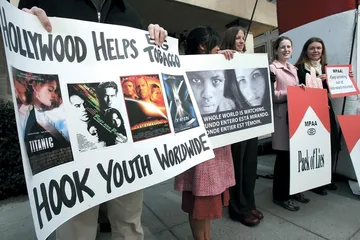

( 2005年2月,在美国华盛顿电影协会办公楼前,禁烟活动者举行示威活动,抗议电影向包括未成年人在内的观众宣传吸烟 )

( 2005年2月,在美国华盛顿电影协会办公楼前,禁烟活动者举行示威活动,抗议电影向包括未成年人在内的观众宣传吸烟 )

“健康优先”还是“贸易优先”?

“《烟草控制框架公约》的实施不应该作为歧视贸易的借口”,此言一出,立即成为众矢之的,巴基斯坦代表跳起来激动地逼问起草者:“为什么要起草这条?这是哪国的意思?”这是在2001年5月政府间谈判机构第二次工作会议上,具体条款讨论之始。那时候,“健康优先”是几乎所有各国代表心中神圣不可侵犯的法则,美国等个别国家仅仅提及“不歧视贸易”就会引发纷争,“健康优先”还是“贸易优先”?这更不是什么问题。

但是,随着谈判深入进行,这不仅成为一个问题,而且成为整个《公约》的中心问题。

一支香烟,被沉重的枷锁捆绑着,出现在第一次会议召开之前的日内瓦公众听证会上,这是时任世界卫生组织总干事的格罗·哈莱姆·布伦特兰以个人名义赠送的,正是这位医生出身的挪威前首相、世界著名的反烟斗士,在任期内力推《公约》的出台。他认为:“烟草的流行是全球性的,所以烟草的控制也必须在全球的水平上进行。”

作为世界卫生组织主持的健康公约,“健康优先”似乎是理所当然的,但一旦要成为国际法,就需要各国政府、不同利益部门共同参与,“WTO原则”、“贸易”,一点点加重了它的砝码。

( 2004年7月,在美国芝加哥的一次新闻发布会上,伊利诺斯州首席检查官Lisa Madigan决定立法反对香烟制造商的大肆宣传活动

)

( 2004年7月,在美国芝加哥的一次新闻发布会上,伊利诺斯州首席检查官Lisa Madigan决定立法反对香烟制造商的大肆宣传活动

)

从《公约》文本的起草,到讨论、正式谈判,从世界卫生组织到中国代表团,协和医科大学公共卫生和流行病学专家杨功焕参与了《公约》诞生的全过程,她对记者说,这是一个从“理想主义”变得“务实”的过程。在正式谈判前的文本修改工作会上,主要由各国卫生部门参加,改得越来越尖锐。听证会上,这一文本也获得了90%的赞同,这种对烟草深恶痛绝的情绪延续到正式谈判中。但随着非卫生部门的加入,谈判的分歧越来越大,在第四次会议上达到高潮。原定的五次会议不得不推迟,就在大家都担心谈判破裂之际,到了第六次、也是最后一次会议上,那个激进的巴基斯坦变了,更为激进的布伦特兰也变了,他们都变成了温和派。

在最终通过的《公约》文本中,“健康优先”并未如期望得那样写入“总则”,而只在无关痛痒的“序言”中提及。相应地,整个基调也由激进变得温和,谈判初期文本中的“应该”、“必须”之类强硬字眼被“可”、“酌情”、“宜”、“适当时”等等取代。

( 《公约》的效应在以后的30至40年才能清楚体现 )

( 《公约》的效应在以后的30至40年才能清楚体现 )

或许这个多方妥协后的结果已经磨平了它最初的锋芒,而且世界卫生组织也清醒地认识到,《公约》不是“速效药”,“全球效应30至40年后才能清楚显现”。但无论如何,第一个具有法律效力的国际公共卫生条约、针对烟草的第一个世界范围多边协议,毕竟在2月27日全球生效了。布伦特兰那个“加在香烟上的枷锁”的隐喻,从此变成现实。

190多个国家的“烟灰缸”

在每次会议的旁听席位上,都有来自各国的NGO们,作为观察员的他们,似乎比正式谈判代表还要忙,散发折页,传单,还有好事者根据各国“禁烟”态度的积极程度,颁发“脏烟灰缸奖”。

事实上,代表了烟草控制力度的各国“烟灰缸”的干净与否,与其经济对烟草的依赖程度密切相关。基于此,《公约》谈判桌上的190多个国家划分成了几大阵营:发达国家对阵发展中国家;烟草生产、消费及出口大国对阵对烟草经济依赖较小的国家。

“就谈判的目标而言,烟草生产和消费大国以及对烟草经济依赖较大的发展中国家希望公约能够尽量宽泛和原则,并充分考虑不同国家的实际情况;而控烟激进且对烟草经济依赖较小的国家则主张公约应具体化、约束力强。”中国代表团成员、国家烟草专卖局外事司副处长赵百东说。

杨功焕说,每次谈判,都要分组逐条讨论,有争议的条款就用括号标示出来,争议之多,让代表团的外交部条法司的易先良感叹“参与了那么多次国际谈判,没见过那么多括号的”。获得各国最多“括号”的条款集中在几个方面:烟草广告、促销和赞助;烟草制品的包装与标签;财政资源;烟草制品非法贸易;责任与赔偿;公约的保留等。美国、日本、古巴等烟草大国,更多的是关注烟草控制对本国经济、贸易政策以及对社会可能产生的影响,力求公约应该原则和宽泛,与欧盟、加拿大、澳大利亚等控烟激进国家屡屡冲突。

比如“全面禁止烟草广告”,日本、美国、德国都是强烈反对,提出言论自由下不能全面禁止,新西兰、欧盟等国则提倡全面禁止。最后采取条款生效后5年内采取适宜措施,并逐步取消烟草广告、赞助等活动。

发展中国家与发达国家之间的争端在“全球烟草控制基金”的设立问题上达到了顶峰。“77国集团+中国”由135个发展中国家组成,特别是非洲、东南亚、太平洋岛国,提出设立这一基金,由发达国家来付款,遭到美国、日本以及欧盟等国的坚决反对,他们认为跨国大烟草集团还要主攻发展中国家市场,怎么能不赚钱,反而还要支付烟控资金呢?此款争议被推到以后缔约方会议再解决。

在第一次会议的会场外,英美烟草公司对外宣称:“我们已跟中国代表团谈过了,要在四川绵阳建立合资厂。”杨功焕说,后来证实是空穴来风,但也说明了美国等国的拉拢努力。另一边,在争取“全球烟草控制基金”的团队中,又有“77国集团+中国”的特殊组合。占世界烟草产量1/3的中国是绝对的烟草大国,又是发展中国家,在阵营划分中,中国的“站位”有些特殊。

中国“禁烟团”中的“烟草代表”

杨功焕说,中国政府代表团最多时达20人,最少时也有14人,是各国中相对庞大的。在这个由卫生、工商、农业、经贸、税务、财政、海关等13个部委组成的“禁烟团”内部,有一方代表是特殊的,他们就是国家烟草专卖局派来的代表。

这似乎是“禁烟”队伍中的不和谐音。事实上,杨功焕说,别的国家很不理解,在别的团里,烟草商是被排除在谈判代表团之外的,只能作为观察员列席。

中国的烟草专卖制度成为入门凭证,在这一制度下,烟草专卖局不是烟草商,而是烟草商的管理部门,是“政府”。坚持加入烟草专卖局的代表,更深层的原因是同样因为专卖局对于整个国民经济税收的举足轻重。“生产烟叶、销售烟草制品,是我们国家很重要的经济活动,这促使政府不得不在经济与健康之间作出平衡。”杨功焕说。

相比较而言,卫生部门的势力就弱小,因此,“坚持由发改委带队协调,而不是卫生部”。事实证明,“发改委在烟草控制与烟草经济之间的协调是很成功的”,杨功焕说,正如代表团团长、发改委产业发展司副司长熊必琳在第五次会议上所提出的“由于各国都不同程度地受烟草经济的影响,完全不考虑经济状况是不现实的。如何有一个温和的可达成的公约,而不是一个激进的,不能被接受的文本,我们宁愿选择前者”。这种基调也成为整个《公约》纷争最激烈之时的转机。

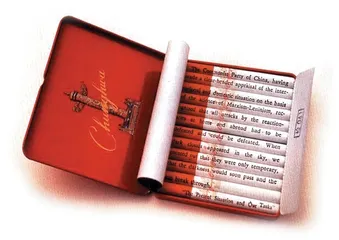

在谈判桌下,代表不同部门利益的“内部观点碰撞”也很激烈,“尤其是卫生和烟草部门”。杨功焕记得,烟草公司最难以接受的一点是有关包装的。文本中要求,“警语比例要占烟盒正面50%或更多,最少不能低于30%”,“字迹大而清晰,而且要不断替换”,“把受损的肺图片印制在烟盒上”,烟草公司认为“这会对百姓有刺激”,另外,他们也不同意某些字眼的描述,要把“有毒物质”改成“有害物质”,要在“烟草会导致灾难性损害”的描述中去掉“灾难性”。

2003年3月谈完,请示签署《公约》的报告6月送交国务院,送交各部委审议,11月份国务院批示。“中间传得比较慢,可能是在财政部逗留的时间会比较长,因为报告中涉及到专项经费的申报。”杨功焕说。

“我国烟草的税率非常低,有很大的增长幅度,《公约》加税的措施,税务部门是很欢迎的,问题是税如何来加。我们烟价差别太大,如果税收增加了,烟草价格上升,那么中国人究竟会选择不抽烟,还是抽更低价格的烟?而更低价格的烟草,焦油含量更高,对健康更加有害。”

中国距离《公约》在国内的生效,只剩下最后的一步,就是人大的批准。“预计今年会批”,杨功焕说,“10月份就要召开第一次缔约方会议,这是议定规则的会议,中国要赶在此之前批准,才能取得参会资格。”■ 公约烟灰缸190控烟