人人都需要宜家

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

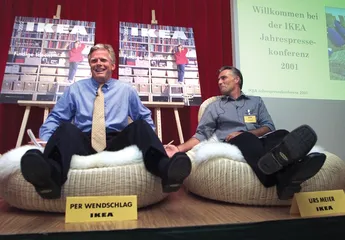

( 宜家一直以来都在倡导娱乐购物

1. 目录营销是宜家的另一武器

)

( 宜家一直以来都在倡导娱乐购物

1. 目录营销是宜家的另一武器

)

开业惊魂

宜家在英国的第13家连锁店经过一次次和政府、当地居民的论证和质询,终于开业。这家连锁店位于北伦敦工业区爱德蒙顿,是宜家在英国最大的连锁店。为了来个开门红,宜家很早就大范围做开业广告,通过街头发送小广告、邮寄商品目录、报纸,广而告之要开业酬宾。开业的时间选在午夜零点,第一天24小时营业。

6000多种商品大减价,三人皮沙发45英镑,双人床30英镑⋯⋯爱德蒙顿是伦敦最贫穷的地区之一,花不了太多钱就能买到大件家具,对当地居民来说是有相当吸引力的。

零点到了,玻璃门一打开,排了12小时队的顾客们汹涌而入,场面立刻混乱得失去了控制。事后,宜家的一位发言人说,人们的“举止就像一群野兽”。店员们从来没见过如此疯狂的局面,手足无措。为了抢到折扣商品,早点付款,顾客们互相撕扯、争吵,有的人挥着家具腿恐吓对方,有的人坐在沙发的这头、另一人坐在那头,嘴里都嚷着“我要了”,有人把沙发面都打破了。

在混乱中,4人受伤被送往医院,多人出现不适症状。不得已,宜家只好在开业半小时后被迫关门。即便如此,500个特价沙发仍卖出去一大半,至少有2000人进入了宜家。此外,顾客到处乱停车,还引起了交通混乱。

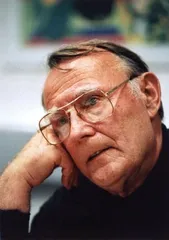

( 2. 宜家创始人英瓦尔·坎普拉德

)

( 2. 宜家创始人英瓦尔·坎普拉德

)

失望气愤的顾客认为宜家要负全部责任,“这是在爱德蒙顿。他们还想怎么样?”这不是宜家第一次开业引起骚乱。去年9月,宜家在沙特阿拉伯吉达的连锁店开业,由于免费派发了很多优惠券,引得两万人挤进店里,结果酿成3人死亡、16人受伤的惨剧。

有评论认为,宜家开业的骚乱,和麦加、印度发生的朝圣者骚乱事故惊人地相似,也是一种宗教狂热行为。消费成了新的宗教信仰,财神是新的上帝,宜家是最有影响力的教堂之一,消费者是折扣商品信徒。

在宜家购物带有强烈的宗教色彩,因为它能激发追随者的狂热,为了合理的一己私利(比如很大的折扣)违背常理做事。在宜家抢购打折商品,是把它看成了一种责任。至于一个45英镑的沙发值不值得以生命做代价,就是另一回事了。这是一种“必须要有”的狂热,让购买打折商品不再是个人财务问题,而引发了宗教般的责任和义务。购物已经完全具备了宗教活动的所有要素:每周相同的日子去同一家商场,按照特定的仪式购物,中途会停下来在商场附设的餐饮部喝杯咖啡,还会碰到朋友唠点家常。购物成了规律,带给心理上踏实的感觉。每周做礼拜不也起到了这种作用吗?

我们被它控制了,着魔了

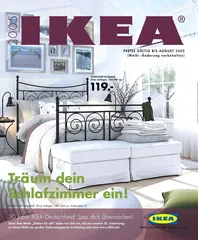

( 3、4. 宜家努力营造轻松自在的购物氛围 )

( 3、4. 宜家努力营造轻松自在的购物氛围 )

宜家现在31个国家开了186家连锁店,去年,有3.1亿顾客造访宜家,在里面消费了80亿英镑。它的顾客70%是女性,平均年龄为38岁。每年,宜家要印刷1.31亿册商品目录,分45个版本、23种语言,印量高于《圣经》,在英国发行1050万册。宜家的餐饮部一年要卖出112606368个肉丸子。每10个欧洲人中就有1个睡在宜家的床上。

尽管UCL学院的专家阿伦·佩恩说:“我认识的人都不喜欢宜家,但又要去宜家购物。这就是施虐和受虐狂的一种表现。”但对宜家的3500万“粉丝”来说,仅有13家连锁店是远远不够的。如果某地开了一家宜家,那里的居民会兴奋地感谢上帝。宜家,那有灰色屋顶、蓝底子黄字外墙的大方盒子建筑,是巫师的实验室,我们被它控制了,着魔了。2002年,英国Norwich市就有一个妈妈给她新出生的孩子取名“宜家”。

首先,它是那样便宜。宜家的全球设计总监拉斯·英格曼说,如果要设计一盏灯,我们会首先设计它的价签。因此,宜家才可能在全球把一盏台灯卖出2.5欧元的价格。但价钱又不是惟一的卖点,英国设计师协会的专家说,宜家的价格是和速度(你很快就能带回家,装起来就能用)、全面视觉效果密不可分的。而每一个样板间里的东西,都是你能负担得起的,不会贵得让你囊中羞涩,产生自卑感。

宜家的营业时间很长,和超市差不多时间关门,而一般家具店到下午五六点钟就停业了。遇上全国公休假,它会从头天晚上10点开门到第二天傍晚6点。星期六,每一个收银台前都会排着数百人,甚至会有一车一车的爱尔兰游客专程赶来购物。有时,宜家会限制客流,暂时关门,顾客们不得不在雨里排队。顾客们也心甘情愿,这连店里的经理们都感到不可思议。设想一下,如果宜家在顾客家附近开了店,他们会去得更勤。

宜家不会通过网络、邮购销售商品,它总要不停地吸引顾客到店里去,借此影响3.1亿消费者。对一些人来说,宜家激发了纯粹的消费热情和欲望,为他们提供了完美的厨房样板间、惊人便宜的香槟酒杯、肉丸子、姜汁饼干,以及“到了这里才知道我想要什么”的感觉。有一些人觉得,在宜家沿着铺在地上蜿蜒的油布观看样板间,就像是被放牧的牲口群,最后被赶到收银台,感觉虽然不太好,确实又认为宜家的东西还不错。第三类人则非常憎恨宜家,讨厌它的每一件东西。宜家英国总裁承认,顾客对宜家的态度,没有中间立场。

宜家风格已经成了主流审美趣味。大多数追求时髦的消费者并没有创造力,宜家给了他们免费的设计思路,旁边又有现成的东西,放进购物车,搬回家就能照葫芦画瓢。还有一些人从宜家得到灵感后,去高档商场买类似的家具。英国设计师协会的一位成员说:“如何把‘设计’带到不时髦的地区,宜家做得非常成功。”宜家成功地让英国人接受了一个观点:家具也可以像服装一样时髦。他说宜家的产品质量并不好,但一件家具不打算用一辈子的话,质量好坏有什么关系呢?

官员们也需要宜家

英国已经成功挤走北美,成为德国之后宜家在全球的第二大市场。去年在卡迪夫的新店开业,当天客流达1.35万人次。伦敦Brent Park分店是宜家全球最繁忙的连锁店。对英国人来说,宜家不仅仅能带给他们时髦、便宜的家具,还意味着投资和工作机会。

宜家在英国的第一家连锁店开于1987年,在曼彻斯特附近的沃灵顿,是英格兰西北部惟一的一家宜家。这里的生意非常好,早上停车场里空车位就寥寥无几。10点钟开门,但早到的顾客们已经排好了一条长队。到了周末,店里更是人声鼎沸,大批的客流造成交通堵塞,汽车长龙排了1英里。宜家认为,他们早该在沃灵顿30英里以外的小城斯托克波特新开一家分店了,可以分散些客流和压力。斯托克波特的居民们也说,我们强烈渴望有一家宜家。

宜家在斯托克波特选定的店址,是一家旧工厂的厂址,占地15英亩,与市中心仅隔一条公路。一派田园风光的斯托克波特位于曼彻斯特南7英里,历史上曾是商业和制造业中心。今天它却要依靠一家家居制造业巨头来重新振兴,而且还不是英国企业。这难免让一些人说,宜家实际上什么都没做,不过是吸引来了人潮,掏空他们的腰包,拿些大家具塞满他们的家。

不过,斯托克波特的居民却对宜家充满了热情。当地政府也欢迎宜家的到来,一位官员说,宜家让“斯托克波特这个地名又重新出现在了地图上,宜家会成为该地的一个标识,对吸引投资非常有利”,对城镇中心的再发展也起绝对关键的作用。宜家意味着就业机会,意味着人流,意味着魔力,小镇被宜家选中形象上将有巨大的提升。这位官员说,人们对宜家有一种“身份崇拜”。

宜家的规划召开了数次质询会议,副首相兼环境、交通和地区事务大臣约翰·普雷斯科特每次都否决了这项计划。他认为,没有更充分的理由证明此地需要再开一家家居用品店——这个地方已经有了3家英国本土家居商店。副首相说不,大大减慢了宜家在英国雄心勃勃的发展脚步。宜家计划在英国迅速修建20家新的连锁店,每一家店面积2.6万平方米(大小相当于一个小村庄);修新连锁店会带来20条新的汽车路、10亿英镑的直接投资、建设阶段4000个临时就业机会、建成后1万个永久性岗位,当然,还有无数盏东方风格的纸灯、颜色明亮的家具。

不仅居民需要宜家,连政府官员也需要。他们竭力想引进宜家来提高自己的声望。政府派出的观察员第一次视察后开了绿灯,没想到在副首相这里碰了钉子。最有代表性的批评是,普雷斯科特此举顽固地让英国保留传统的审美观,就像汽车刚流行的时候,贵族们坚决抵制平民乘坐。副首相先生,都什么时候了,你还这么不民主!■ 宜家风格宜家家具