“我点燃一枝蜡烛”

作者:三联生活周刊(文 / 贝小戎)

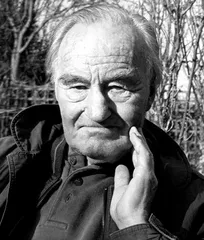

2月27日,大赦国际的创始人、83岁的彼得·本尼森(Peter Benenson)死于肺炎。世界上最大的独立人权组织大赦国际完全就是他一个人想象力的产物。彼得·本尼森的父母是俄罗斯犹太人,出生于英国。他是诗人奥登亲自指导的学生,毕业于伊顿公学和牛津大学,因为创建大赦国际而被一些人称为梦想者甚至圣徒。

在伊顿公学读书的时候,他就早早地表现出了对抗不公的执拗,向校长抱怨学校饭菜的低劣。这促使她母亲给他写了一封信,警告他的“革命倾向”。16岁时候,他发起了平生第一场运动,赢得了学校对西班牙内战中新成立的抚慰委员会的支持,帮助共和党人的遗孤。他自己还“领养”了一个孤儿,为他支付生活费。他还发动校友及其家人筹款帮助两名德国犹太人逃亡到英国。从牛津大学毕业后,本尼森参加了英国军队,二战后以士兵身份学习法律,退役后成了一名执业律师。

1961年,本尼森在报纸上看到,有两个学生因为在里斯本一家酒吧为自由干杯而被逮捕并被判处7年监禁。他非常震怒,立即向《观察家报》投书一封:“一周中的每一天,打开报纸你都会读到一篇报道,这个世界的某一个地方又有人因为其观点或者宗教信仰不容于当局而被监禁、虐待甚至枪决。报纸的读者对自己的无力感感到厌恶。然而如果将遍布全世界的这种厌恶之感收束成统一行动的话,就能取得一定的成效。”但是如何说服专制的葡萄牙当局释放这两名学生呢?必须设法用书面抗议来围攻萨拉萨尔政权。大赦国际后来的一位秘书长说:“可以通过给政府写信来促成有良知的犯人得到释放。”这个主意开始在本尼森的心中生根、发芽。他想,干吗只在一个国家发起一次运动,为什么不用一整年的运动来吸引公众注意到全世界政治犯的遭遇?他在伦敦找到了两位他觉得会对他的想法感兴趣、其声誉和社会关系会给予他帮助的人——著名的教友派信徒埃里克和国际知名的律师布洛姆·库珀。三个人决定将这场运动称为“要求大赦1961”。

本尼森的办公室是在伦敦,他们收集、印行那些本尼森后来称为“有良知的犯人”的信息。这三个人的行动引起了广泛的共鸣,得到了众多支持者,主要是律师、记者、政治家和知识分子。

“大赦国际”至今成员遍布全球160多个国家和地区,数量已超过180万,并且还在不断增加。成立四十多年来,大赦国际干预了47000位被逮捕的囚犯,有45000名被释放。从南非、智利到伊拉克,它曝光了很多起虐囚事件。三十多年前,其秘书处只有19位雇员,每年预算是35000英镑。到今天,其职员已达357人,预算达190万英镑,其中没有一分是从政府要来或者收来的。除了创了一个新词“有良知的犯人”之外,它还有自己的徽标:被铁丝网包围的蜡烛,它已经成了希望和自由的象征。“当我第一次点燃大赦蜡烛的时候,我心中想到的是中国人的一句格言:嫌天黑有工夫骂娘不如去点根蜡烛。”1977年,该组织获得了诺贝尔和平奖。

大赦国际成立之后,伊朗的精神领袖阿亚图拉·霍梅尼抨击说它是“邪恶势力的走狗”。1975年,乌干达独裁者阿明(Idi Amin)对联合国说,大赦国际已讹诈了100多个国家。1982年,墨西哥政府发言人说:大赦国际跟以前的一个叫“希特勒青年团”(Hitler Youth)的没什么区别。四十多年来,批评它的人还有萨达姆·侯赛因、智利的皮诺切特和撒切尔夫人。

1972年12月,大赦国际在全球发起取消死刑的运动。大赦国际最高调的一次出击是在1995年。尼日利亚小说家、“多奈(Ogoni)人民争取生存运动”的领导人肯·萨洛·维瓦因谴责尼日利亚政府破坏环境遭到政府迫害,大赦国际在一座大楼上挂上了比真人还高的肯·萨洛·维瓦的画像,试图阻止尼日利亚政府对他执行死刑。虽然掀起的国际呼声很高,但大赦国际的抗议无效,肯·萨洛·维瓦还是在1995年11月10日的早上被尼日利亚当局绞死。

2001年庆祝大赦国际成立40周年的时候,在伦敦的圣马丁教堂,本尼森手捧蜡烛说:“我点燃这枝蜡烛,用莎士比亚的话来说,抵制遗忘,让人们总是惦记着被遗忘的犯人。” 国际社会大赦国际一枝蜡烛点燃