徐海鹏:永不停歇的探险者

作者:葛维樱(文 / 葛维樱)

1405年,一个叫郑和的明代人扬帆过海,开始前后七次下西洋的伟大壮举;600年后的今年,一个叫徐海鹏的现代人要沿着郑和走过的路线“八下西洋”。“预计今年8月出发,两年半就可以回来。”徐海鹏说话语速很快,而且总是带着不由自主的笑意。

和徐海鹏的采访约在晚上,他刚刚从台北飞到新疆,这已是他第11次造访那里了。“有好多朋友在这边啊!”这个台湾男人笑声中全是北方的豪爽。“走到哪里,哪里就有笑声”,在“探险”这个圈子里,徐海鹏似乎是一个少见的浪漫与现实的结合体。

谈到即将起航的“郑和八下西洋”,徐海鹏掩饰不住兴奋和热切:“郑和在东南亚是被当神敬的。当年郑和带着200多艘船,27800个随从,而美国一艘航母才只有9000人,等于带了3艘航母,到那些当时还很落后的小国家去,居然什么也没做!只是给了一大堆好东西,要求你来南京打个招呼,表示一下和平的意愿,回来还会带更多的好东西。所以我们和东南亚、印度、阿拉伯那边历史上一直都很友好。明成祖真的很有创意!这种和平互利的主题我们也要延续下去。”

“原本打算用郑和的木帆船的,环保又有意义,而且浙江那些造船厂的老师傅都70多岁了,手艺已经失传,如果这次不用,我怕他们就要凋零了。”这是采访中惟一一次,徐海鹏放慢了语速,他不想掩饰自己的难过,“资金如果再拖下去,我们有可能改变计划改用普通船,但事情总是要做的”。“八下西洋”在海峡两岸征选队员正在进行中,目前在大陆已经招了4个,台湾3个,“困难比我们做成吉思汗要大”。

追根溯源的话,童年时期对自然那种本能的亲近和热爱,也许是徐海鹏日后迷恋探险世界的最初的源动力。“小时候住在基隆,我们家旁边有山有海的,就天天去玩。海里游过泳身上会有盐巴,回家就会挨打。没关系,我们小学有一口古井,冲冲干净再回家。”说起小时候的小把戏,徐海鹏依然难掩得意。从小不怕天不怕地,因为在他眼中,“大自然是很亲近的”。“不过我小时候可没有当探险家的志愿。”徐海鹏不喜欢自我美化,甚至刻意纠正别人对他溢美的评价。

大学时代徐海鹏真正开始户外运动。“大三的时候精力最好,连着一两个礼拜都泡在山里,就这样还是一直拿奖学金。”那时候要背40公斤重的行囊负重登山,“我的基本功就是那时练出来的,对大自然的熟悉度提升了”。那时徐海鹏并没有开始设计自己的人生,除了喜欢户外运动,“我的人生轨迹和所有人都一样”,弹吉他唱歌、女朋友、在船上实习一年、服兵役、考托考G准备去美国念书。

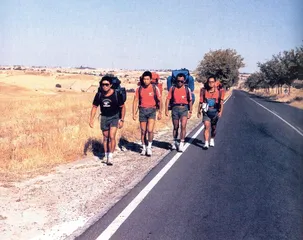

转折点出现在1985年的某一天,《中国时报》一个不起眼的小角落里有一条“徒步环球”公开遴选4名队员的广告。“当时我正在吃晚饭,看到广告,马上打电话给所有的朋友,‘环球旅行,要不要去’?”等他在截至日那天寄出报名表后才发现,“朋友们竟没有一个人寄!”但徐海鹏在502个报名的男孩中脱颖而出,成为4个“远征者”之一。

于是他就开始了“走”,而“走”就成了他后来的生活方式。这次环球旅行历时两年,走过了22个国家。“我看到另外的世界。瑞典人给残障人士的车位永远不会被侵占,英国人那么爱排队。”年轻的徐海鹏脑中留下了许多震撼和疑问,“原来人家这么文明!”有些东西渐渐在他心里扎下了根,10年以后,在纪念徒步环球的记者会上,徐海鹏说出了自己的想法,“我们当时是利用了公共资源,出去玩了那么久,看了那么多好东西,这些经历不属于我们,是社会的公财,我们应该做点事情”。

28岁环游世界回来,很多朋友都说“你已经玩的差不多了吧。”徐海鹏自己也觉得好像真的如此。于是乖乖地进入一家报社,“我努力工作,好好表现,按时上下班,靠业绩加薪升职”。做到了一级主管的位置,年薪由120万到150万台币,“过得很舒服”。然而徐海鹏的“不安分”没有停止,在媒体的工作使他对探险产生了另一种思路。

“单打独斗,在任何一行都干不成大事。探险也可以做成国际级的大事件。有两个必备要素:一是要与媒体互动,二是要与企业互动。”在媒体推广部门得心应手的徐海鹏这时候更像一个成功的文化商人,“1995年环球徒步10周年,我邀请了台湾探险界、文化界、媒体、企业的40多位朋友,讲出了我的想法,我们应该规划我们民族自己的探险活动,例如成吉思汗和郑和下西洋……”徐兼有探险家的激情与想象力,和商人精明理性的气质。虽然他后来放弃了商人的角色,但这并不表明他不具备商业头脑。

1999年40岁生日的前一天,没有通知任何人,徐海鹏从供职媒体辞职,卖掉BMW,脱下劳力士,成立了山河探险协会,“再不做就没机会做了!”徐海鹏的紧迫感时刻存在。“一个人一辈子只有两次机会可以对人生做出改变,一次是30岁,一次是40岁。”40岁的徐海鹏决定用10年时间完成自己的梦想。

辞职后徐海鹏寻访了各界朋友,“开了好几次很严肃的会。才把成吉思汗和郑和真正做出来了”。海鹏自豪,“我们的老祖宗留下了的路线多好呀!”另一方面他也认为,“我们在探险史上自郑和以后就一直处于停滞状态。19世纪末,全世界的探险家都聚集在东亚和新疆地区,考察、刺探情报,中国为什么缺席?国力弱。现在不同了,我觉得整个国家民族都需要一种精神上的历练”。

然而有一个事实却不容忽视,这次响应招募的人数远远少于成吉思汗那次,他将原因归为国人对海洋的恐惧。“中国人在海上实在太久不玩了!”“民间海事能力也反映了一个国家的实力,在人类历史上,所有的强权国都是海权国。中国有那么长的海岸线啊,我们却惧怕海洋。我们现在的陆上休闲运动已经搞得和发达国家差不多了,海洋也不能只留给奥运选手吧,它应该成为老百姓生活的一部分。”

一谈到理念推广,徐海鹏自然就引到文化产品上去了,“就像张艺谋的电影一样。我也想做一条行销中国文化产品的通道,联合漫画、电影等等方式,让非洲的小朋友买郑和娃娃”。在这一点上,徐海鹏不仅有商人的眼光,更有中国人的自信。

1985年,徒步环球时他还只是一个背着帐篷到处走,走完后除了最珍爱的地图什么也没带回来的孩子。当被问及他那个40公斤的背包里都装了些什么,徐海鹏忽然想起来似地大声说:“我带了大叠的复写纸!”“那种软软的,蓝色的,很古老的那一种。当时我有撰稿的任务,那个时候连美国也不容易找到传真机。”现在,已经带着海事卫星上路的他,脑中还有一个媒体、商业、文化、探险梦联合运转的庞大机器。

点 评

在第一次“徒走环球”中,徐海鹏的身份还仅仅是个“探险者”;而现在,徐海鹏的身份已是两大“品牌”——“寻找成吉思汗”和“重走郑和下西洋之路”的策划者、组织者和推销者,这需要的已不仅仅是勇气、毅力和胆魄。梦想需要脚踏实地来完成,用商业的手法经营自己的梦想,这或许正是徐海鹏成功的关键。 徐海停歇户外运动永不探险者