年画的市场落点

作者:曾焱(文 / 曾焱)

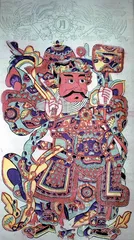

( 陕西凤翔古版木刻年画 )

( 陕西凤翔古版木刻年画 )

年画在民间收藏市场算是冷门,但和20世纪80年代以后年画的创作谷地状态相比,收藏界近几年对它的关注还属明显上升走势,正由原来单纯的民间绘画艺术研究转向市场培育。从投资收藏的角度,这块地方有一定的成长空间。

一位有12年收藏史的年画藏家认为,即便是刚入门的新手,收年画也重在收精品,不必先走以量取胜的弯路。现在市场上比较好找的年画多为上世纪七八十年代作品,从几十元到上百元不等,低价位在20元左右,但是按照这位藏家的观点,这些都不是投资的上选。广州嘉德拍卖在2004年夏拍期间曾推出年画专场,作为目前国内惟一一次年画拍卖,其成交结果虽然不够理想,但从中还能大致看出年画市场的取向:清代木版年画以及1947~1956年间的新年画市场认同率比较高。《大清万历年一统地理全图》(尺幅138×30cm)拿下全场最高价7.7万元,天津杨柳青的一对清初木版年画《沥粉金门神》拍到8.2万元。清代是民间木版年画最为兴隆的时期,以杨柳青、桃花坞、杨家埠、绵竹、佛山等地方为代表,大江南北的一些城镇乡村都是在此时形成了自己的画派。天津杨柳青是北方的年画中心,初创于明代中期,盛行于清代早中期。清中期最有建树的杨柳青年画画师叫戴廉增,他在北京琉璃厂开设了京城第一家也是惟一一家年画店,杨柳青年画正是在这段时期攒下盛名,并影响了当时很多木版年画画种。虽然画店只开了十几年即因时局关系被迫迁回杨柳青,但它的作品已经流入北京诸多名流贵族之手,并被热衷收藏的外国人带到国外。欧洲一些大博物馆内收藏的中国年画大多是杨柳青的作品,光是俄罗斯圣彼得堡博物馆就有上百幅。另外几家年画名产地,广东佛山年画盛于清乾隆,四川绵竹年画盛于光绪,所以如果从纯投资角度出发,明末和清朝中后期的年画,那些色彩丰富、绘画丰满、品相完整的作品,尤其是历史题材,应该作为收藏的重点。

在广州拍卖会上的16幅成交年画中,“新年画”占了13幅,而且价格平均,基本在1.5万元左右。这是另一个收藏投资点。所谓“新年画”,有两个不同的背景。一是指20世纪20年代兴起到抗战前后风行的“新年画”,以海派年画为代表,也是常说的月份牌,主要由苏州桃花坞的木刻年画蜕变而来,但内容完全以市民趣味和商品广告替代了民俗风情。月份牌年画的题材并不广泛,主要有仕女、娃娃、历史故事、戏曲人物、名胜古迹五类,以时装、古装仕女与娃娃为主流,间或也有过一些自行车、汽车、飞机这样的新生事物,但基本上还是和仕女一起出现。收藏这个时期的年画重在作者名气,画人物的首推周慕桥,其次为徐咏青的风景画、谢之光的时装美人画,还有郑曼陀、杭樨英的仕女画,都是家喻户晓的名家。这个时期的作品保存至今非常少,所以显得珍贵。另一种“新年画”是指解放后“新年画创作运动”中的作品,始于1949年文化部“关于开展新年画工作的指示”颁发之后,大约在1956年后开始降温。当时年画被视为反映新社会风貌、向群众宣传鼓劲的革命艺术形式,油画家、国画家、版画家、漫画家都主动或被迫参与到年画创作中去,其中不乏现在已经身价百倍的大名家,像蒋兆和、李可染、叶浅予等。这一时期代表性的作品有:《群英会上的赵桂兰》(林岗)、《庆祝中国共产党成立三十周年》(侯逸民与邓澍)、《工农模范北海游园大会》(李可染)、《人民代表选举大会》(力群)、《全国各民族大团结》(叶浅予)、《幸福婚姻》(石鲁)、《人民的西湖》(张隆金和方增先)。这批新年画里有大家手笔的精品,也有一些画家的创作风格并不适合年画,从艺术欣赏角度来看无太多价值,而且少有木版,多是较普通的平版印刷品,和旧年画在工艺上不能相提并论。但是和其他收藏门类里近年兴起的“红色收藏”一样,50年代的新年画价值在于其时代背景,因而受到藏家青睐。投资前最好能了解年画的发行背景,如某个时期的年画风格、发行范围等。■

年画拍卖实验

从投资的角度,进入拍卖场是一个收藏门类市场相对成熟的标志。从2000年开始,拍卖界对年画拍卖已经有过两次努力,成败各有说法。

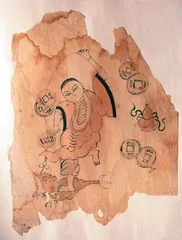

( 这张残图据说是清代遗留的木版年画,是凤翔木版年画藏品 )

( 这张残图据说是清代遗留的木版年画,是凤翔木版年画藏品 )

2000年6月全国第六届年画画展在上海举行的时候,组委会曾筹划展后做首次年画拍卖会,但就在画展结束之际,拍卖活动被宣布取消。据当时媒体报道,造成这次年画拍卖夭折的原因主要在于拍卖行方面对年画市场信心不足,给出的标底多在两三千元,这离年画评委会预想的每幅底价5000元相差太多。评委会认为如果这样开拍,不仅成本无法收回,连年画这个艺术门类也会跟着贬值,所以不想委曲求全。而在拍卖行方面,原来有合作意向的新世纪、上海、国际等拍卖行都认为市场条件不成熟,很多人对年画的熟悉程度不及国画和油画,流标的风险过大。

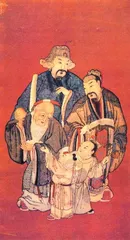

4年之后,2004年6月14日嘉德广州国际拍卖行在白天鹅宾馆举行的《王树村藏中国精品年画》专场拍卖会终于举槌,这是将中国民间艺术推上拍场的第一次尝试。嘉德广州国际拍卖行油画部经理黄娟是那场拍卖的工作人员之一,她接受本刊记者采访时介绍,当时他们更多的想法是要让民间年画做一次整体亮相,让公众关注中国民间文化保护,风险系数倒是被暂时放在一边了。黄娟说筹办这场拍卖会也是机缘,当时广州嘉德拍卖的副总经理李小菡到北京为夏拍征集拍品,听朋友说起著名年画研究专家王树村毕一生精力抢救年画艺术的事情,感动之余萌生了参与的热情。王树村老先生也被李小菡的诚意打动,他从跟随自己几十年的上万幅年画中选出180幅藏品参拍,时间跨度从明清、民国到建国初期,并涵盖了五大传统年画产地。在半年筹办期间,广州嘉德做了大量的推广工作,包括出资由岭南美术出版社出版同名画册《王树村藏中国精品年画》,希望尽最大努力提高这次年画首拍的社会影响力。虽然广州嘉德对拍卖有充分准备,但18%的成交率最后应验了4年前上海同行对流拍风险的担忧。180幅藏品仅拍出16幅,事先被看好的两幅明清年画——估价8万~12万元的清初《三星图》(福、禄、寿三星)和明代《寿星图》——也都意外流拍。据报道现场观众只有三成左右,买家则都是资历很深的藏家,并以机构为主,比如英国的欧洲木版基金会。“以现在这么火爆的艺术品市场,18%的成交率确实是低的,但作为一个新推出的拍卖品种,第一场能有这种效果还是证明了市场对它有一定的认可。”黄娟认为,一类市场的形成需要时间,不能因为一次尝试就对民间艺术的市场潜力进行否定。年画不可能成为艺术品市场的主流,但随着人们对民间艺术价值的了解加深,当国画、油画等市场投资泡沫增多以后,年画市场的投资空间有多大不是现在可以轻易判断的。至于近期广州嘉德会不会再有大规模的民间艺术品专场拍卖,黄娟表示一切取决于市场的成熟程度,但断断续续的亮相肯定是会有的。■

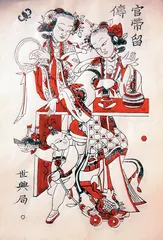

( 木版年画《三星图》 )

( 木版年画《三星图》 )

年画小传

年画始于汉代,成熟于宋,盛于明清。清康熙、乾隆年间是年画创作的最鼎盛时期,但现在“年画”的叫法却是到清末才有的。宋人称年画为“纸画儿”,元代称“消寒图”,明代呼为“画贴”,到清初期北京一带叫“卫画”,杭州称“欢乐图”或“花纸”,苏州则作“画张”。第一次出现“年画”的名称应该在道光年间,但未获普及。到民国时期上海的石印画被约定俗成为“月份牌年画”,“年画”名称才被大众接受和沿用。

年画若归类,其实就是与年俗有关的版画,在绘画史、民俗史和社会学史上都有自己的地位,艺术欣赏之外另具有特殊的文化和史料价值。它的起源和春联一样,也和古代的桃符有关。汉代县官多在腊日或除夕“饰桃人,垂苇茭,画虎于门”来抵御邪祟。南北朝时,神荼、郁垒就直接画在桃板上了。《荆楚岁时记》:“造桃板着户,谓之仙木。绘二神,贴户左右,左神荼、右郁垒,俗谓之门神。”桃符发展到后来,渐渐分化成春联及门神画,而门神画就是年画的前身。到清末,两个门神的位置一般已交给秦叔宝和尉迟恭。

正统的年画,多数是对开、三开、四开的条屏,绘喜庆吉祥题材,内容通俗,构图饱满,色彩鲜丽。因为随各地的民俗,年画的制作工艺因地而异比较繁杂,但还是大致可分为版画、刻纸、纸绘三种。木版年画是中国年画的代表,永远占着首席的位置,天津杨柳青、山东潍县的杨家埠、河南朱仙镇、苏州桃花坞及广东佛山这些最为著名的年画产地都是木版画种。每张木版年画手工刻版五到十块,最主要的一块叫黑线版,它是整幅画的轮廓,再以红、黄、蓝、绿等色套版印刷。更细致的年画还要用笔将颜色或粉补在画上,即“敷色”工序。“刻纸”是用刻刀在纸上雕镂图案,雕工细腻的话可以传达非常生动的姿态。“纸绘”的年画则以神像为主,内容相对单调。印刷技术发达以后,年画也跟着出现了新品种,如艳丽的七彩橡皮版,对传统木刻艺术冲击很大的胶版,再以后有了柯林影印技术,年画逐渐从农村作坊式的手工产品变成了可以大量复印的现代印刷品,内容也旧瓶新酒,加入了很多世相百态的东西,和“年”少了关联。