大汉遗风

作者:舒可文(文 / 舒可文)

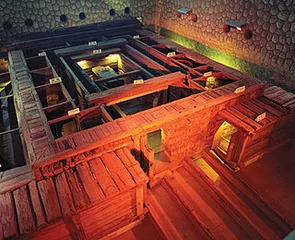

( 黄肠题凑天山汉墓。题凑是一种葬式,始于上古,多见于汉代,汉以后很少再用。黄肠题凑则为天子葬制 )

( 黄肠题凑天山汉墓。题凑是一种葬式,始于上古,多见于汉代,汉以后很少再用。黄肠题凑则为天子葬制 )

承秦制

刘邦以布衣得天下,政权的合法性问题是中国王朝首次要面对的问题。秦以前不存在这个困难,贵族当政的合法性不成问题,是一直延续的传统。秦皇是最后的贵族。虽然秦末农民陈胜已经提出了“王侯将相,宁有种乎”的惊人口号,但终于功败垂成,而刘邦成功了,夺得了天下,就不再是简单的发问了。

秦虽雄并六合而成统一国家,在政治制度上完成了大一统,但即兴即灭。刘邦经过咨询众多专家,得出结论是,秦只有法制而没有意识形态,没有国家和社会的理念,这样就缺乏思想和精神上的大一统,没有思想和精神上的统一就是没有实现全方位的国家统一。秦王朝对利用鬼神权威去治民的做法嗤之以鼻,它是一个没有国家观念,只有法规的政权。虽坑儒数百,但实际上百家仍然各自自由思想。法家只是在政治上的主流,并非公认的思想权威。

汉朝批评秦灭六国后以力压人,制度虽强,却伤人心,汉朝就要扭转,搞大平反,凡是以前受迫害的,都予昭雪,把六国被杀的那些人的后代都找出来,包括孔子的后代,甚至秦的后代,陈胜的后代,使人看坟,让他们还继续祭奉自己的祖先,保持祭祀。所以汉初时,原来各国的文化杂陈,有秦式的、楚式的等等。

汉初崇黄老。黄老之说有与民休息的特性,之所以崇黄老,一是接受强秦暴亡的教训,二是如钱穆所论,农民布衣政权有着朴素崇自然的倾向。

自战国时就一直有黄老之学流行,秦时也有,来源于战国时候的一个隐士之类的人,叫河上丈人。汉朝一方面延续了与法术相通的黄老,但也批评秦时只强调了其应用部分,而忽视了其无为而治的道家本质。汉初,开黄老之学政治操作之先河,黄老之学的政治操作是道家兼收了一些法家内容融合造成的一种平衡。虽崇黄老之学,但整个社会思想仍然有“师异道,人异论,百家殊方,指意不同”的现象。

汉景帝时有过一场政争:在朝廷上黄老学者黄生断言,周武王用武力夺天下是谋逆不道,儒生辕固生则说,商纣暴虐无道,武王伐纣是顺应民意,得民心就是得天命。黄生说,冠虽弊也得戴在头上,鞋虽新也要穿在脚上,这叫上下有别。纣虽失道,汤武虽圣,臣诛君,犹如鞋加于头。如何能行。辕固生说,那汉高祖代秦而立,不也变成错误的了?景帝赶紧打住:“吃肉而不吃马肝(马肝有毒),不算没有品味;讨论学问不争论汤武革命,不算愚昧。”从此不再争论。这一“不争论”模式也是后世历代的习惯,凡是敏感问题就不争论,在思想上不容易解决的,就在行动中解决。

独尊儒术

汉武帝时,发生了从黄老到独尊儒术的转变。在治思想史的学者看来,这是不得了的重大历史事件,因为从这里汉武帝完成了另一层次的大一统,使这个政权有了统一管理政治生活、伦理、文化甚至日常生活的指导性意识形态。

汉武帝向天下“贤良文学”之士发布“策问”:“三代受命,其符安在?灾异之变,何缘而起?”等等一大堆政治问题。在元光五年(前130年)的一次策问中,重重疑虑简做五问,问的都是关于政治的“大道之要,至论之极”。当时前去对策的贤良文学之士前后百数,董仲舒是其中之一。他提出禁绝不在“六艺之科,孔子之术”的诸家之说,而独尊儒术。

儒学经典《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》,本是周朝贵族要学习和掌握的六种知识和技能,到汉时,落到实处的只有五经了,有一说,是《乐》只有记而无经,它不是文献而是乐谱;还有一说,是秦始皇焚书时《乐》被焚烧,再无存本。当时《春秋》有三传:左传、公羊传、毂梁传,汉武帝立为官学的是《春秋公羊传》,董仲舒就是研究公羊传的大师,他以公羊经师的身份,举着孔子做《春秋》这面大旗,解读经典。

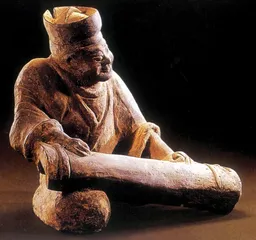

( 彩绘羽人神兽纹漆盾(西汉晚期 )

( 彩绘羽人神兽纹漆盾(西汉晚期 )

儒在先秦属于保守思想,儒学的政治理想在现实社会生活中其实做不到,实际上无论是汉武帝还是董仲舒心思都不在《春秋》记载的鲁国编年史,公羊春秋本就重不在此,而是从《春秋》的“微言”中读出“大义”。在这种解读中夹杂了道家、阴阳家等多家的思想,似乎并不真废百家。董仲舒之前,汉高祖时的儒生陆贾成为“汉代重儒”第一人,陆贾虽然重儒,但在他看来,“书不必起仲尼之门,药不必扁鹊之方,合之者善可以为法,因世而权行”。董仲舒只是不直说,但把所有可以加以利用的都套在儒学的外壳里了。与黄老无为之术不同的,可能也是被汉武帝最看中的是儒家力倡的“主倡而臣和,主先而臣随”的君臣秩序。在政治方面,周以来的天命理论和“天下莫非王土”的天下理论,还有儒家的仁政王道理论,都是汉儒现成的资源。董仲舒的天人感应理论虽然被后世认为是庸俗儒家,但却成功地把上述的两种政治资源结合起来而成为国家理念或意识形态,这样就从统治天下进而发展到有了统治天下的合法性论证和制度论证。武帝接受了董仲舒的对策,立五经博士。这一政教合一的儒学作为国家意识形态从此被历代沿用。儒术成为国家意识形态和社会主流价值观。

汉武帝立五经博士后,儒学变成经学,其中一条“学而优则仕”是很重要的,读经成了文人儒士的进身之阶,独尊儒术的重要意义之一就是读书做官的制度。更重要的是这意味着思想变成了制度话语,变成与权力密切相关的事情,于是经学泛滥,对经典作出不同解释,纷纷争夺话语权威。到汉章帝时,他主持了有13个官方学者参加的白虎观会议,力图统一关于典章制度的经学解释,其科研成果就是班固奉汉章帝之命撰写的《白虎通义》。

置五经博士后,引经据典成风,汉武帝连废后立后都要为诏书中的“变”字引用了包括《易》、《诗经》在内的经典。汉元帝甚至要求大臣们在论述事情时都必须“各以经对”,讨论政事的诏书往往要有“《诗》不云乎……”“《书》不云乎……”的结尾。

独尊儒术直接导致了谶纬之学的盛行,上自皇帝,下至儒士官僚、民间百姓,都卷在这个潮流之中。以公羊春秋为代表的今文经学为了发现对现实政治情况有用的微言大义,难免对文本进行过度诠释,尤其喜欢利用神怪的解释,以至于堕落成为谶纬神学,一时怪论妖言、预言占卜盛行朝野,不仅被广泛用于权力斗争,也被暴民匪寇所利用作为起事暴乱的理由,社会日趋无序。谶,“诡为隐语,预决吉凶”,纬,“经之支流,衍及旁义”,是发挥经义,谶纬学附在经学的背景下,也加入了解读经典的行列,所有的经书都有相应的纬书出现,有《易经》就有《易纬》,春秋纬就有很多种。加上天人感应和阴阳五行的主流语言,谶语就更发达了。王莽篡位,推行谶纬之学,谶谣畅行无阻。在一个春秋纬里,孔子就不是一个贤人了,而是其母“梦感黑帝而生,故曰玄圣”,成了神了,他要为汉家来制法。这也成了传统了,清末康有为也要来说孔子,《孔子改制考》里,孔子有点像个主张君主立宪的改革家,文化大革命时,孔子又被拉出来,又成了一个开历史倒车,想阻挡历史进步潮流的丧家犬。从西汉到后世两千年,中国的政治主张总是多多少少要借托于《春秋》,这和儒术被独尊不无关系。

东汉刘秀起兵本身就受谶纬影响,因此谶纬具有和经典同样崇高的地位。谶语早有,著名的谶语有“亡秦者,胡也”。秦皇把胡理解为匈奴,命蒙恬北伐匈奴,修筑长城,以绝亡秦之胡人。没想到,这个胡是胡亥。自两汉之后,谶纬之学就不再那么官方,曹魏禁谶,虽禁谶学,但不禁谶谣。隋炀帝时,发使四方,搜集谶书而焚毁,至此,谶纬学几乎绝迹。但谶语却以朗朗上口的特点,仍然风行于民间各阶层。唐贞观年间有一热闹的谶语,“当有女武王者”。唐太宗听了之后时刻提防着。当时有一李姓将军,其籍贯、封地、官名都有一个武字,其小名叫五娘子,是个女名。适逢有人举报说李姓将军有不轨之阴谋,太宗连审都不审,恍然大悟似的就把他给杀了。结果却应在武则天身上。这是《旧唐书·李慕君传》里说的。谶语还有谶谣的形式,谶谣往往借儿童之口流传,也称谣,或谣言。到了宋元时期,又延伸出长篇预言,如《推背图》、《烧饼歌》等。

天人感应

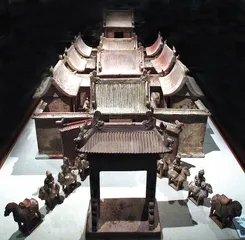

( 2002年,章丘庐山汉代兵马俑被发掘 )

( 2002年,章丘庐山汉代兵马俑被发掘 )

董仲舒的儒学里的一个主调是天人感应,这本是阴阳家的说法。先秦的儒家,无论孔子、孟子、荀子都对形而上学的天地、阴阳、五行等不感兴趣,孔子曰:“天道远,人道近”,“敬鬼神而远之”。《荀子·天论》开头就是:“天行有常,不为尧存,不为桀亡”。而董仲舒在他的书中用大量篇幅来讲天地、阴阳、四时、五行,各家之说全都被吸收到儒家的思想体系里,甚至黄老之学也吸收,只是用“天”代替了“道”。把忠、孝和天道中的五行联系在一起,这也是董仲舒的首创,所以忠孝就不只是伦理道德了,违者会遭天的惩罚。

董仲舒讲的天当然是有意志的,能赏善罚恶,它的好恶会以祥瑞灾异昭显。但也远不是一个绝对神灵,而是一个“可商量的对象”(李泽厚),先秦的说法是可以“与天地参”,所以才可以有互相感应,很是实用主义。

这种对天的态度影响了中国的历法,汉武帝议造太初历,参加者二十多人,其中就有从民间招来的方士。从汉武帝太初元年到清代初期改历为止,这期间制订历法者有七十余家,均有成文载于二十四史的《历志》或《律历志》中。诸家历法虽多有改革,但其原则却没有离开汉武帝的《太初历》;辛亥革命之后,1912年孙中山宣布采用格里高历(即公历,又称阳历),民间仍然用阴阳合历的农历。中华人民共和国成立后,在采用公历的同时,考虑到人们生产、生活的实际需要,还颁发中国传统的农历。

《太初历》是中国有完整资料的第一部传世历法,它规定以正月为岁首,将中国独有的二十四节气分配于十二个月中。“以闰月定四时成岁”决定了正月为岁首和整个纪年记录,决定百姓如何按照时节变化做事,自然就是政治大事了。中国的天文是沿着两部经书《尚书》和《易》规定的路线走的,一是制定历法,敬授天时,二是观测天象,预卜吉凶。所以不是完全的天文学,而是历象之学。中国早就有皇家天文台,尤其喜欢观奇异天象,可能就是这个原因,不是单纯的为了了解天文,而是为了人事,往大了说是为了政治需要。

主管历象之学的是太史令,除了记载史事和编写史书,历象之学也是他的重要职责,因为有天人感应的前提,人事和天事必须一块儿管,干什么事选什么吉日良辰都归他管。司马迁编写的《史记》中就有《历书》和《天官书》,《史记》开创的纪传体为后世所师法,也包括这点,后世的二十四史里有十七史设有专章记述天文、历法,就是不设专章的也少不了天文记事,天象记录。一直到魏晋以后,天文观测和史书编写才分成两个部门。

秦相吕不韦用五行运转向秦始皇陈述天下大变的规律,说明秦国以水为国德来取代周朝的必然。到了汉代,董仲舒用阴阳五行来说明“天不变,道亦不变”的道理,阴阳五行成了代表“天意”的经学。汉代的主流思想不仅是儒家,儒家是用来指导政治和道德的,儒家所剩余的思想空间则由阴阳五行理论去解释。特别是医学、风水、占卜、预言和农业。阴阳学后来是中医学的根基,整套中医理论离不开阴阳二字,阴阳和五行说都重功能动态,而轻物质实体,中医不讲具体的器官,而是在系统中理解器官。司马迁的爸爸司马谈也曾做太史令,在他的《论六家要旨》里,就把儒、道、墨、名、法和阴阳家一起说。可见当时只在国家意识形态上是独尊儒术的,其他方面有阴阳五行说的很大空间。

在天人感应说的同时,《国语》讲的“绝地天通”、“民神异业”,《荀子》讲的“明天人之分”的说法也一直不断。天,主要是用在政权合法性解释中,后来的农民起义都照这个模式,总是打出“替天行道”的大旗。

神鬼满天

即使董仲舒把天说成是至高无上的,是“百神之大君也”,但这百神就有山神、水神、各种自然神灵,还有各种社会神灵,比如祖先神,这就留出了各种神和宗教杂处的余地。同时还由于中国在汉代完成了政治权力和学术思想的大一统,国家的权力远大于宗教,无论什么宗教都在国家的权力之内,也给各种宗教杂处的环境。汉初保留了原来各地方的很多种宗教,汉武帝时也想在宗教上搞大一统,但不是欧洲基督教那种排斥异端的大一统,而是在政治控御下的混合宗教。

为了控御宗教,汉武帝在全国建立了700个祠,把全国的各种宗教都纳入到国家的统一管理中,这些祠主要是祭天、地、祖,此外还有很多。汉武帝要全国各地到这700个祠去祭祀。到王莽的时候,把700个祠都废了,只保留了南北郊祭,后来天坛、地坛就是王莽的格式,皇帝只要有地方祭天地,就行了。

但是把这些祠废了以后,在民间就出现了信仰空白,于是各种小教派林立,很多方士借术立教,同时也造成了佛教进入、道教兴盛的背景。汉代的方士有两种,一种是儒生,所谓方士化儒生,一种是民间的异能之人。秦始皇、汉武帝都有招聚方士的热情,方士一直就没绝迹,到曹操的时候,他也把各路方士聚到自己身边,他招聚方士中有华佗、左兹、郄俭等16人,华佗通医术,左兹善幻术,郄俭精辟谷,他称只吃茯苓即可使人延年益寿,一时间,京城茯苓脱销,天价难购。后来这些人都跑了,在民间行方术。方术在民间一直绵延不断。

在这个信仰空白的时候还变出了道教,道教是在道家学说里加入了民间大众的创造而成。东汉末年,于吉的太平道和张道陵的五斗米道是最早的有组织的道教。道教出现后,各种法术就都归入到道教里。道教的修行方式继承了方士之术,又模仿了佛教僧侣,是方士与和尚的综合。方士和神仙是道教在技术方面的前身,在思想方面则源于黄老学派。在汉武帝独尊儒术后,黄老学派为了继续得到承认,并突出养生理论,还引入神仙方士的观念,迎合汉武帝对长生不老的兴趣。后来甚至尊老子为精神教主,大概是借重老子的名气。但道教与道家有本质区别,道家主要是关于政治和社会的理论,道教只接受了老庄重视生命的观念,与道家的主要理论无关。

因为有大一统的政权和意识形态,所以民间的信仰环境就宽松,这使得中国在宗教上的侵略性小,从来中国只有取经,没有传教。在这种环境里,一个国家可以有多种宗教并存,一个人也可以同时信好几种神,按广州人现在的说法就是神鬼满天飞,是神就拜。到现在,中国还是可以信佛的同时信风水,信谶纬之说,在“无春”的今年,“无春不婚”的谶语就大为流行。■

汉 赋

“赋”在先秦儒家荀子时便已是一种文体,而在两汉四百年间最流行并达到顶峰,汉赋同唐诗、宋词、元曲一样,成为古典文学中一种影响深远的体裁。汉赋家主要代表人物有司马相如、杨雄、枚乘等人。其中枚乘之《七发》、司马相如之《子虚赋》、东方朔之《答客难》、扬雄之《长杨赋》、班固之《两都赋》等等,无不是传世佳作。

汉武帝统治时期,西汉封建王朝进入全盛时期。辞赋创作也因为“润色鸿业”的需要,在汉武帝时也进入了汉赋创作最兴盛的时代。据《汉书·艺文志》著录西汉的赋,不算杂赋在内,有900余篇,而武帝时的赋就有400余篇。

司马相如是汉赋创作最有成就的代表作家。司马相如是蜀郡成都人。景帝时为武骑常侍。因景帝不好辞赋,相如告病免官。武帝即位,喜好辞赋,相如因得武帝召见。他的《子虚》、《上林》赋,以宏大的结构、绚烂的文采和夸张铺陈的手法,描写了汉天子上林苑的壮丽和天子田猎的盛大,迎合了汉武帝好大喜功的心理,因而受到重视,表现出汉赋作为宫廷文学的特质。除司马相如外,还有东方朔、枚皋等所谓“言语侍从之臣”,他们“朝夕论思,日月献纳”,而公卿大臣如倪宽、董仲舒等也“时时间作”,从而造成了汉赋创作盛极一时的局面。

汉 乐

汉调音乐源自古代中原地区的民间音乐,随客家人南移,与当地音乐融合,演化成一个具有地方特色的品种。主要分布在粤东、赣南、闽西南、台湾地区及国外华裔客家人中间。常用乐器有:头弦、提胡、椰胡、洋琴、月弦、三弦、琵琶、小唢呐、笛子、洞箫、笙、云板等各种打击乐器,演奏组合分为若干种,传统形式有“和弦索”(即丝竹乐)、“锣鼓吹”、“清乐”、“中军班”(即吹奏乐)。

汉乐传统发展曲调的手法,是把一首乐曲分为缓板、中板、紧板三段,中板、紧板就是将缓板的曲调减字处理(因为传统乐谱由“工、尺”等汉字写成,所以减省音符,就称为“减字”),把原来装饰性的、音符稠密的旋律紧缩精炼为骨干音。代表曲目有《百家春》《出水莲》等。

汉乐作为古代宫廷音乐,是一门古朴典雅的艺术。汉乐所追求的至高境界是自然和谐,汉乐人称齐奏、合奏为和弦。汉乐和弦贵在一个“和”字,要求器和、音和、心和、人和,以领略曲调中闲逸雅静之神韵。汉乐演奏注重审音,如果各种乐器稍有不准,便不能和奏。张高徊乐师称汉乐和弦“与人和为贵的道理一样”。汉乐演奏讲究择器配器,“拉”、“弹”、“吹”、“击”四种乐器高低重轻音要搭配恰当,汉乐演奏由慢至快,慢板清纯静雅,清韵脱俗;中板、快板昂扬向上,振奋人心,激励壮志。这种哲学品位与中华民族的总体文化密切相关。广东梅州的大埔县是汉乐特别兴盛的县份,素有“汉乐之乡”之称。

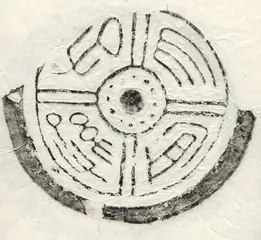

(秦砖)汉瓦

秦汉时期建筑用陶在制陶业中占有重要位置,陶业的生产规模、烧造技术、数量和质量,都超过了以往任何时代。其中最富有特色的为画像砖和各种纹饰的瓦当,素有“秦砖汉瓦”之称。

中国建筑陶器的烧造和使用,是在商代早期开始的。秦始皇统一中国后,各地区、各民族得到了广泛交流,中华民族的经济、文化迅速发展。到了汉代,社会生产力又有了长足的发展,手工业的进步突飞猛进。

瓦当即筒瓦之头,主要起保护屋檐,不被风雨侵蚀的作用。同时又富有装饰效果,使建筑更加绚丽辉煌。瓦当有着强烈的不同时代的艺术风格。汉代的纹样较秦代粗一些,纹饰更为精美,画面仪态生动,王莽时期的青龙、白虎、朱雀、玄武四神瓦当,形神兼备,姿态雄伟,是这一时期的代表作。汉代瓦当,除常见的云纹瓦当外,大量的则是文字瓦当,许多反映当时统治者的意识和愿望,如“千秋万岁”、“汉并天下”、“万寿无疆”、“长乐未央”、“大吉祥富贵宜侯王”等。这些文字瓦当,字体有小篆、鸟虫篆、隶书、真书等,布局疏密有致,章法茂美、质朴醇厚,表现出独特的中国文字之美。

汉乐府

“乐府”原指汉代的音乐机构,它的职责是收集、采撷文人诗和民间歌谣,并配上乐曲。后来,由乐府收集、编制的诗也被称为乐府。我们熟悉的《上邪》、《孔雀东南飞》就是汉乐府里有名的诗篇。武帝时代的乐府,据称备员有829人。一方面是为了制作宗庙的乐章,以歌功颂德,点缀升平;一方面是为了收集民间歌谣,使当时四散于民间仅靠口头流传的许多作品得以集中和记录下来,这在文学史上是具有重要意义的。

汉乐府民歌大多是叙事诗,这些诗真实地表达了人民的喜怒哀乐。乐府句子参差错落,以杂言(由二言至七言)为主,而渐渐趋向五言。篇幅长短不一,最长的《孔雀东南飞》有351句,短的仅4句。押韵方法灵活,有句句押韵,有隔句押韵,也有隔两三句押韵。

乐府民歌和《诗经》一样,是“感于哀乐,缘事而发”的现实主义作品。汉乐府的形式颇为自由多样,一般是杂言体,而渐渐趋向五言。东汉以后拟作五言诗者日多,于是有《古诗十九首》的出现。

胡萝卜

张骞出使西域,回国时从大月氏(今阿富汗)带回来的土产之一。同时从“丝绸之路”传入的农产品有40多种,其中冠以“胡”姓的还有胡桃、胡椒、胡瓜(黄瓜)、胡麻(芝麻)、胡豆(蚕豆)等,代表西域所产。良马、骆驼、狮子、鸵鸟也是同时传入的。

汉朝向大宛西行的通商使者每年达十余次,在频繁的外交的贸易往来中,西域文化如胡服、胡舞、胡戏、胡乐、琵琶、箜篌等也传入内地;西方在医学、天文学、数学、建筑学、地理学、音韵学、宗教等许多领域的成就也经由中亚进入中国,对中国后世历史文化以及人民生活影响深远。

这些都源于公元前139年至公元前122年之间,汉武帝派张骞两次西行,历经疏敕、大宛、康居,抵达大月氏,开辟了著名的“丝绸之路”。张骞通西域后,汉朝更多的物产也传入到中亚、西亚直到罗马。一些先进的技术,如桑蚕技术、纺织技术、冶铁技术、开渠凿井技术、农耕技术以及后来的造纸术、印刷术和火药,沿着丝绸之路辗转传到世界各地。丝绸之路掀起了中外文明交流史上的第一个高潮。

赵飞燕与长袖善舞

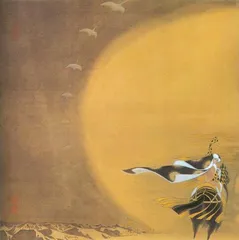

汉代舞蹈基本属于楚舞体系,在楚舞狂放浪漫的体系中也融合了春秋战国时代祭祀舞蹈中的优雅,《西京杂记》卷一中记载高帝刘邦宠幸的戚夫人“善鼓瑟击筑,帝常引夫人倚瑟而弦,歌毕每泣下流涟。夫人善为翘袖折腰之舞,歌出塞、入塞、望归之曲,侍婢数百皆习之,后宫齐首高唱,声入云霄”。汉代前期的舞蹈中,最为流行的可能就是这种长袖之舞。汉武帝宠幸的李夫人,以及初为阳阿公主家舞歌舞伎的汉成帝皇后赵飞燕,都可能是长袖舞的高手。在长袖舞基础上发展起来的还有融合了百戏杂技技巧的七盘舞,虽然三国时代才子陆机《日出东南隅行》中有“丹唇含九秋,妍迹陵七盘。”的描绘,不过根据山东诸城与江苏泗洪等不同时期汉墓砖画上的描绘,舞蹈的演员有男有女,但穿着长袖的舞衣,在盘上、鼓上或其周围跳跃徘徊。直到唐与五代时期,这种难度颇高的演出一直是宫廷乐舞的保留节目。

汉律和春秋断狱

按照中国传统史家的春秋笔法,汉武帝刘彻之所以毁誉参半,声名不佳,其原因之一就是由于他“征发烦数,百姓穷耗”而实行苛法,任用酷吏。尽管刘彻也让董仲舒以“春秋断狱”,以儒家经典引导执法,但不过是企图将复杂问题抽象化解决。他在位五十四年中“律令凡三百五十九章,大辟四百九条,千八百八十二事,死罪决事比万三千四百七十二事”的举动无疑抛弃了汉初“无为”与“宽仁”的执政传统。《汉书》所载西汉酷吏十五人,其中声名最为狼藉之郅都、尹赏等十四人都集中活跃在景帝与武帝两朝。在诸如班固这样“通经书,议温粹”的儒家士大夫的笔触下,似乎这些小人都具备马基亚维利式的恐怖作风,以特务统治维持政府的残酷纪律:尹赏在接任长安令后,头一件举动就是修治长安狱,“穿地方深各数丈,令辟为郭,以大石覆其口,名为虎穴”,然后率领手下,“杂举长安中轻薄少年恶子,无市籍商贩作务,而鲜衣凶服被铠捍持刀兵者,悉籍记之,得数百人……分行收捕,皆劾以为通行饮食群盗。赏亲阅,见十置一,其余尽以次内虎穴中,百人为辈,覆以大石。数日壹发视,皆相枕藉死”。

西京杂记——生动的历史小叙事

社会学家帕森斯曾有关于“大传统”与“小传统”之论述,即通过轻松娱乐的形式,使得社会管理集团之意识形态影响到一般民众。成书为魏晋之交,假托刘歆、葛洪所作的《西京杂记》,确实做到了汉文帝一朝大才子贾谊对于民间叙事“史为书,瞽为诗,工诵箴谏,大夫规诲,士传言”功能的总结。这部总字数不过一万五千,分为六卷的笔记小说既包括了诸如司马相如与卓文君相悦私奔,王昭君出塞等才子佳人故事,也通过神秘叙事和极端脸谱化之描绘来褒贬明主昏君和忠臣奸佞,以维护儒家天命的正当性,而近代京剧以大白脸表示曹操的奸诈,以全红色褒奖关羽忠厚的做法,也是秉承这一原则,将历史美术化。 汉朝遗风春秋董仲舒汉武帝儒家中国宗教大汉孔子汉代建筑西汉