泰坦之星:350年等一回

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

结果好,一切都好。1月14日这一天,很难找到比这句俗语更贴切的词句,更能形容欧洲宇航局“惠更斯任务”参与者的心情。欧洲中部时间下午4时14分,当卡西尼号飞船上的高增益天线把惠更斯探测器从土卫六“泰坦”表面发出的第一组数据传回地球时,德国达姆施塔特市欧洲宇航局操作中心控制室里的所有在场者都欢呼起来。他们知道,这预示着67分钟前,惠更斯号探测器已经成功地完成了对土卫六表面的探测工作。

惠更斯号是美国宇航局(NASA)、欧洲宇航局(ESA)和意大利宇航局(ASI)三方共同合作的“卡西尼-惠更斯任务”中的一部分。NASA负责卡西尼号的制造、发射和对土星及其卫星的探测任务,ESA负责提供土卫六表面探测器惠更斯号,ASI负责卡西尼号上安装的高增益无线电通信天线。1997年10月15日,载有惠更斯号探测器的卡西尼号在美国卡纳维拉尔角空军基地发射升空。经过7年的飞行,于2004年7月1日抵达土星上空,开始绕土星运转。在2004年12月24日飞越土卫六的时候,卡西尼号释放出了相伴七载的惠更斯号。

当惠更斯号与卡西尼号分离,开始它250万英里的孤独旅程时,没人对它的未来命运有十足把握。自1944年荷兰裔美国天文学家杰拉德·柯伊伯(Gerard Kuiper)发现土卫六上存在大气后,这个主要由氮和甲烷构成的大气层便为天文学家的观测带来了许多困难。土卫六的大气厚度约为地球大气层的10倍。这意味着,生活在土卫六上的人——如果可能的话——仰头张望时,他能看到的只有厚厚的云层和浓雾,根本看不见土星和其他星辰。同理,在土卫六外面的人,也很难透过云层看清这颗星球的真面目。正因为如此,在NASA的“旅行者1号”(Voyager 1)徒劳无功地飞过土卫六之后,ESA的科学家们才想到了登陆探测器的主意。

投下登陆探测器的目的,是为了弄清楚卫星表面的状况。然而,在一切未知之前,又如何能保证探测器可以平安抵达卫星表面呢?ESA的科学家们为这个700磅重的碟子状探测器设计了三重减速降落伞,但它们究竟能不能起作用,放着小猎犬二号的前车之鉴,谁都不敢打包票。而它到底是会降落在平地上,山谷中,还是湖泊里,更没人知道。这就无怪乎一个不愿透露姓名的NASA科学家对此戏谑地评价道:“同扔一个铅球的科学含量差不多。”

不过,这个“铅球”的价格可着实不菲。“卡西尼-惠更斯任务”的总造价预计达32.6亿美元,其中美国负担26亿,ESA负担5亿,ASI负担1.6亿。SETI(搜索地外文明)研究所的艾德纳·德沃尔(Edna DeVore)算了一笔账:26亿平摊到2.95亿美国人头上,平均每人8美元多,在美国也就是周末看场电影外带一桶爆米花的价钱。可未来的4年中,卡西尼号至少将绕土星74周,并44次飞过土卫六上空,传回的数据将帮助人类揭开太阳系中最美丽的行星——土星——和最神秘的卫星——泰坦——的面纱,结论是物超所值。

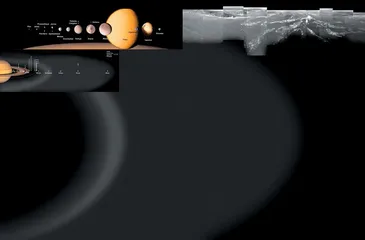

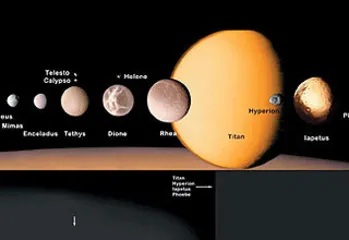

( 土星的卫星和环状结构 )

( 土星的卫星和环状结构 )

5亿元的惠更斯号呢?按德沃尔的算法,似乎就不那么合算了。为了节约电池能量,在之前与卡西尼号结伴而行的7年和独自飞行的22天中,惠更斯号上的探测仪器全部处于关闭状态。直到欧洲中部时间1月14日凌晨6时51分,自动定时器方才启动,11时18分,才开始传输信号。根据惠更斯项目科学家最初的预测,即使安全着陆,它也只能在土卫六表面上工作3分钟左右。如果一旦失败,5亿美元就全打了水漂儿。

不过,太空探索的账,一向就经不起这么斤斤计较地推敲。更何况,惠更斯号又特别给ESA争气。电池的寿命远远超出先前的估计,信号持续时间长达5小时。惠更斯任务负责人让-皮埃尔·雷伯顿(Jean-Pierre Lebreton)指出,这预示着惠更斯号很可能降落在一个坚硬的平面上。因为如果落在猜测中的甲烷或乙烷湖中的话,信号将随着探测器的下沉迅速消失。在ESA和NASA随后公布的惠更斯号下降过程中拍摄的照片上,土卫六表面呈浅橙色,沟壑纵横,显示出液体可能存在的证据。

液体等于水,水等于生命……惠更斯号的成功让许多人过早地开始这种跳跃性的推论。这倒也不奇怪。作为太阳系中惟一一颗拥有大气层的卫星,科学家很早就开始设想,土卫六很可能是“地球的小妹妹”,同生命出现前的地球非常相似。

不过,惠更斯毕竟只是在土卫六探测领域中迈出的一小步。而且,因为不知原因的故障,目前传回的照片仅为预计700张的一半。更多的工作,还要等待卡西尼号来完成。与其在证据还相当有限的时候妄下断言,倒不如向400年前的伽利略学习。对于根据轻率的推测才能解答的问题,这个谨慎的先驱者总是说,“我宁愿承认无知,耐心等待,宣布那个聪明的、智巧的、谦逊的警句:我不知道”。■

惠更斯与土卫六

1629年4月14日,克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens)生于荷兰海牙一个显赫的官僚家族中。他的父亲康斯坦丁·惠更斯是个长袖善舞的外交官,也是名颇有成就的诗人。当时著名的学者和艺术家,如笛卡儿、鲁本斯、伦勃朗等,都是惠更斯家里的常客。

17世纪初,荷兰眼镜匠汉斯·李普希(Hans Lippershey)发明了望远镜。他向荷兰政府推销这一发明,指出它在军事应用上的巨大潜力,但却没人买账。伽利略根据李普希的原理制造出了自己的望远镜,并借助它观测到了木星的卫星。欧洲的科学家立刻意识到,望远镜这种新工具对于他们的研究是多么重要,而它的质量,将直接关系到他们是否有可能创造天文学的历史。

1655年初,在弟弟的帮助下,惠更斯制造出一台新望远镜。由于使用全新的镜片打磨技术,并应用了光的折射原理,这台望远镜比45年前伽利略用来观测木星卫星的那台质量上高出了若干倍。当他把新望远镜对准土星,想要研究土星环时,惠更斯惊讶地发现,在土星环的旁边,赫然是一颗巨大的卫星。这,就是土卫六——泰坦(Titan)。

在惠更斯的著作中,他将这颗卫星称为“土星之月”(Saturni Luna)。十几年后,意大利裔法国天文学家让-多米尼克·卡西尼(Jean-Dominique Cassini)观测到了另外4颗土星卫星(Tethys,Dione,Rhea和Iapetus)。卡西尼以法国国王路易十四的名字将其命名为“路易之星”。当时的科学家为求简便,依次将这5颗卫星称为“土星1号”、“土星2号”,直至“土星5号”。1789年,当另外两颗土星卫星(Mimas和Enceladus)被发现后,天文学家根据它们同土星的距离依次排序,“土卫六”的名称便由此而来。而直到1847年,Mimas和Enceladus的发现者威廉·赫谢尔(William Herschel)之子约翰·赫谢尔(John Herschel)才正式用希腊神话中巨人族的名字为当时已知的7颗土星卫星命名。从“土星之月”到“土星1号”,从“土卫六”再到“泰坦”,几经周折,终于实至名归。

泰坦是希腊神话里的巨人,“泰坦”星也是太阳系里的大个头。从前人们认为它是太阳系中最大的卫星。后来才发现,原来土卫六特有的稠密大气反射了大部分光,使人过高地估计了它的直径。饶是如此,它仍是太阳系中仅次于木卫三(Ganymede)的巨型卫星。

在发现土卫六的4年后,惠更斯又绘出了土星环的真实形状。在进行天文观测过程中,他深感时间精确计量的重要性,因此又发明了钟摆。1673年,在他的动力学著作《钟摆论》发表后,惠更斯被推为当时欧洲最伟大的科学家。

1689年,惠更斯在伦敦演讲时与小他13岁的牛顿会面。一向自负天才的惠更斯与牛顿相处得并不愉快。他拒绝与牛顿合作从数学上修正和完善钟摆理论,猛烈抨击牛顿的引力理论,并在光到底是“波”还是“粒”的问题上争得不可开交。惠更斯曾鼓励德国数学家莱布尼茨尽快将微积分的论文发表。当时牛顿已经独立想出了微积分理论,但却没有发表。这便引发了牛顿与莱布尼茨之间关于微积分发明权的激烈争论,居间的惠更斯,自然也难免卷入风波。

1695年6月8日,惠更斯在沉睡中安然辞世。在他去世前5年,惠更斯发表了最后一篇论文:《天上的世界:关于行星世界中居民、植物和生产的猜想》。有人由此视其为后世众多科幻小说作家的鼻祖。 卫星天文泰坦牛顿太阳系卡西航空航天土星350惠更斯原理之星一回土卫六