科学视野中的海洋、地球和灾难

作者:邢海洋

地中海-中亚地震带在西部由亚速尔群岛向西与大西洋海岭相连,东部经地中海、土耳其、伊朗、巴基斯坦、中国西南部、缅甸,向南至印尼,并与环太平洋地震带会合。

环太平洋地震带在东部北起阿留申群岛,经阿拉斯加、北美西海岸、直到南美的智利;西部由阿留申群岛向西,经堪察加半岛、千岛群岛、日本列岛,此后分成两支,一支南下经马里亚纳群岛、加罗林群岛到伊里安岛,另一支向西经琉球群岛、台湾岛、菲律宾、印尼,在伊里安岛与前一支会合后,继续南下,经所罗门群岛、斐济、汤加直至新西兰。

日 本〉〉

世界上绝大部分地震发生的地方,滕吉文院士认为,在环太平洋地震带和地中海-喜马拉雅区域。据1700多年的资料统计表明,全球有记载的破坏性较大的地震海啸约发生260次,平均六七年发生一次,其中发生在环太平洋地震带上的地震海啸约占80%,发生在地中海区的约占8%,而在日本列岛及其邻近海域发生的地震则占太平洋地震海啸的60%。

日本是世界上遭受海啸影响最为严重的国家:

( 马宗晋 )

( 马宗晋 )

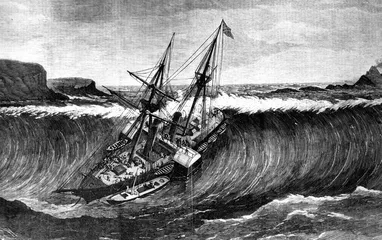

1498年9月20日,日本北海道曾出现最大波高20米的地震海啸,并侵入内陆2公里,造成2万人丧生;

1792年5月21日,日本有明海附近的山崩引起的海啸,最大波高达50米以上,死亡15000人;

( 2004年12月27日,印尼妇女在马德拉斯附近的一个公墓哀悼在海啸中丧生的亲人 )

( 2004年12月27日,印尼妇女在马德拉斯附近的一个公墓哀悼在海啸中丧生的亲人 )

1883年8月27日,印尼冀巽他海峡因火山喷发引起海啸,最大波高35米,死亡36000多人;

1933年3月3日,日本三陆外海地震海啸,最大波高24米,死亡3000人,海啸横越太平洋直到南美的智利均受到影响。

安克雷奇〉〉

1964年3月28日,美国阿拉斯加最大的城市安克雷奇发生地震,震中位于城东130公里左右的海湾,震动持续了4分钟。阿拉斯加南岸的悬崖也滑入海中,地震引发的海啸随之而来,巨浪的高度达到了70米。100多人在这场灾难中丧生,地震和海啸给安克雷奇乃至整个阿拉斯加造成的经济损失惨重。

太平洋中脊〉〉

“再经过2亿年的漫长地质运动,中国东部将与美国西部联合在一起,太平洋将会消失”,马宗晋院士描述了未来世界版图的一种可能,他的依据是,现在的欧亚板块以每年1个厘米的速度相对向东运动,美洲板块向西运动,澳洲板块以每年10~12个厘米的速度从南往北运动,北极板块和阿拉斯加板块则向南运动。虽然现在太平洋板块仍在以每年10个厘米的速度相对向西北运动,但已经不是向西冲击的运动,而是后退式的俯冲,海底正在逐渐缩小。

智 利〉〉

1960年5月23日,智利沿海地区发生一次接连不断的大地震,最大震级里氏8.4级,引起海啸最大波高为25米,造成900多人丧生,损失5.5亿美元。这次海啸产生的能量波及整个太平洋,美国夏威夷61人死亡,伤282人,损失近亿美元。在地震22小时以后,海啸波传至日本依旧造成巨大灾害。

洋 脊〉〉

这条绵延的中央海岭体系,比其两侧的海洋盆地一般要高出1000~3000米,总面积约占海洋面积的1/3,达1亿多平方公里。由北冰洋开始,呈S型穿过大西洋中部,绕过非洲的“好望角”与呈Y字型的印度洋中脊的西支相接。北上的印度洋中脊,进入亚丁湾和红海后,又与“东非大裂谷带”相连。印度洋中脊的东南一支,向东延长,又与太平洋的海隆(海底隆起部分)相接。东太平洋的海隆穿过加利福尼亚湾,直插北美西部,而北冰洋中脊,经过南折,最后没于西伯利亚之下,远达贝加尔湖。

洋 脊〉〉

1956年,美国的尤因和希曾两位海洋学家提出,在世界大洋洋底贯穿着一条64000公里的中央海岭体系,比赤道还要长出近24000公里。它位居海洋中间部分,如同大洋地壳的“脊梁”,故被称为“大洋中脊”。按照赫斯的海底扩张说来解释,大洋中脊是地幔对流上升的地方,地下两股相背而行的地幔对流体上升相遇后,使地壳拉裂,地幔物质上涌,形成岩石圈板块。在中央海岭的轴部,火山、地震频繁,使地幔上部物质不断上涌,冷却固结成新的大洋地壳,以后涌出的热流又把先前形成的大洋壳向外推移,自中脊向两旁每年以0.5~5厘米的速度扩展,不断为大洋壳增添新的条带。

印 尼〉〉

中科院马宗晋院士分析,此次印尼地震海啸的深层原因,是由于菲律宾板块与印度板块之间发生挤压,前者相对向西运动,后者相对向北运动,两个板块之间的作用不是一个水平方向上的作用力,能量的释放方式将更为复杂。滕吉文院士描述,挤压之后会产生强大的扭转力量形成漩涡状的岛弧,相对而言,欧亚板块与太平洋板块之间的挤压形成的是相对平直的岛屿链。从美国地理测量局公报的资料看,地震区域的断层,主体走向为南北向,间或有西北-东南向小断层,显示出该区域存在侧向扭曲的力量。

板块碰撞

◎邢海洋

地质所院士马宗晋教授的屋子里挂满了地球板块图,板块学说是他最津津乐道的题目。以板块学说解释这次大地震几乎是地质学家的一致说法,美国地质测量局的权威解释也是如此,“摧毁性的大地震发生在印度洋和缅甸板块的交汇处,地震的发生乃由印度洋板块插入缅甸板块积累的压力的突然释放引起。”这里面,解释地震发生原因的是弹性回跳理论,即当两个板块发生挤压的时候,压力在板块岩石中聚集,使岩层变形,一旦一方岩石不能支撑,产生断层,岩石恢复原位,发生回跳,巨大的能量遂释放出来。

板块学说是建立在德国地理学家魏格纳1912年提出的大陆漂移说上的学说,早在1620年,弗朗西斯·培根就注意到,大西洋两岸海岸线都是吻合的,魏格纳又利用植物和化石的分布,古代冰川作用和现代热带地区的一些地质证据,尤其是海洋对面两岸海岸线的对称匹配提出大陆漂移说。但移动的动力在哪儿?直到20世纪五六十年代,美国英国等国进行大量的海底调查测量,才发现海洋中心多有洋脊,那里的岩石比周围热得多,再向外,洋脊到顶峰有陡墙般的线状裂谷切入,更显示出海洋底部的地壳曾经受到过巨大的张力作用。调查大洋底部的岩石年龄也发现这样的事实:洋脊附近的岩石年龄小,乃刚从地下涌出的熔岩形成的岩石,越向外,岩石的年龄越大,提示那里的岩石由洋脊产生,再被洋脊新生的岩层推向外面。被推得越远的岩石年龄越高,于是形成了从大洋中心向外如年轮般层层扩展的年龄序列。海洋脊多隐在大洋海水深处,但也有出露的,像冰岛。冰岛上的火山景观可谓海洋脊的直观写照。

根据板块学说,两亿年前,地球上只有一块大陆,称作“泛大陆”,泛大陆中出现的裂沟不断扩大,海水涌入,出现海洋,将大陆一片片分割开来。现在的东非大裂谷,实际上是海洋的初始状态,而地中海,则是不断萎缩的、海洋的垂暮状态。现在的太平洋和大西洋是成年的海洋,扩展或者萎缩中。海洋底部的岩石,多是比较重的硅镁结构的橄榄岩,或许因为它是更深处的熔融状态的地幔物质涌流而出的缘故。大陆的岩石年龄远大于海洋的年龄,侧面也佐证了现在的大陆先于海洋存在的假设,构成大陆的岩石圈上部的岩石也多以硅铝为主的、较轻的岩石组成,侧面佐证了海底地壳与大陆地壳碰撞大陆地壳上升,海底地壳深入的过程。

海洋板块的扩张遇到大陆板块的抵抗时,大陆隆起,形成山地或岛屿,山地之外,则是海洋板块俯冲而下形成的海沟,欧亚板块外,从日本到我国台湾岛到海南岛等一系列岛屿均如此形成,而台湾岛外,世界最深的马里亚纳海沟也是太平洋板块俯冲而成。苏门答腊外海位于印度板块、欧亚板块和印度-澳洲三大板块交汇处,板块间并非直面碰撞,而是横向与侧向力相互作用,由此形成的岛屿链弧状扭曲分布,从空中看,几大漩涡状结构清晰可见。

海底板块深入到大陆下面,进入熔融状态的地幔层,被熔化成熔融状态,完成它在地壳上的一轮生命循环。推动它的动力,只能来自于整个地壳漂浮在上面的地幔。因为是液体状态,地幔的流动很少摩擦,推动地幔运动的动力相对也小得多,地幔中的少量核反应足以在地幔中形成对流,推动上面的板块运动。

围绕地球表面的运动,历年来科学家提出多种假说,如地球膨胀说,假想若干年前地球表面只有大陆,因为地球膨胀,岩石圈上的大陆遂分崩离析,大洋则在崩解的裂缝里形成。的确有证据证明地球曾经比现在自转快一些,古生物钟和天文观测曾经也证实了,过去一天的长度比现在少了10%,但按照地球膨胀假说的要求,那时候地球要比现在小得多,一天的长度也绝不是只少了10%。并且,按地球膨胀说的假设推导出去,地球摆脱不了爆炸的厄运。另一种假说“脉动”说,即地球处于周期性的膨胀和收缩之中,膨胀期产生裂海洋。李四光先生提出的地球自转说解释了大陆向低纬度运动,诸如东南亚大陆向印度洋水平错动的趋势,最新的一种假说是“涌流构造”学说,假想的是地球收缩,引起岩石圈塌陷,当冷却凝固的岩石圈块断塌陷到软流圈中时,部分岩浆按重力法则上涌。这一过程像巨型液压机一样,把岩浆涌动受力传动到各个方向。据说,在由板块构造研究的科学家自1965年来汇集的36个证据中,板块学说能解释13个,剩下的23个则和涌流有关。

不管怎么说,板块运动的动力与地震的能量显然不在一个数量级上,海啸的能量还低一个级别,作用于每个人上海浪的能量,不过沧海一粟。■

水之威力,再降一个数量级

◎邢海洋

地震范围的确定主要来自对余震发生地带的测量,历史资料和海啸最初的范围。在美国地质勘探局的网站,初步确定的范围是苏门答腊岛外纵向1200~1300公里,横向100公里的区域,其中,最严重的断层发生在400公里的范围。地质勘探局还估计,板块滑落了10米的距离,这样,高程上将有几米的变化。想象一下,几秒之内,海洋底部突然出现了一个百公里宽,上千公里长,几米深的大坑,填补这个大坑的,将是怎么样的洪流和因此而来的剧烈的海水震荡。

1公里长1公里宽1米深的海水的体积是100万立方米,100公里宽1000公里长的范围还要放大10万倍,也就是上千亿立方米。我们现在还不能完全定量化海底板块滑落后空出的巨大空间,但从这个计算中多少也能感受到海水位移所蕴涵的能量。海水的整体下落引来周围海水向中间聚集,海水的震荡形成大的波浪,就像一颗石头投入水中,激起涟漪,水波向四面扩散开来。实际上,用小行星撞向大海的比喻更加贴切,因为能量无比巨大。

海啸释放的能量实际上只站到地震能量的1%~10%,地震的大部分能量是通过地壳岩石的震荡传输出去的,大的地震甚至可以引起整个地球的震荡,这种震荡有时候可以延续好几天的时间。这次,地球的自转都受到影响,每天的时间减少了2.676微秒。海洋中的地震,海水不过是能量传输的一种方式。学者们认为,大洋中震源的水面升高幅度大致在1~2米间,并不明显,但一个“水波”的范围却可能非常大,一个波峰到另一个波峰的长度可能长达几百公里,传播周期可能长达几十分钟,这样一个巨大的范围海水升高了哪怕几厘米,蕴涵的能量也是难以想象的,何况波峰处高达一两米。大洋中,因为范围大,身处其中反而没有明显的感觉,如同一个一两米的落差,若是以陡坎的形式出现,就是瀑布,若是平均在一条几百公里的大河里,根本不会有任何感觉。

海啸的一个恐怖之处在于,它在深海中传播,水流离水底的摩擦甚远,能量几乎没有衰竭,只是随着半径扩大,每一个固定的范围内蕴涵的能量迅速衰竭。到了海岸,深度急剧变浅,能量逐渐集中,水的震动开始加大,遂变成一堵堵水墙冲向岸边。海啸若是进入海湾,能量进一步集中,波高骤然增加,尤其到了V型湾口,如同进入钱塘江的潮水,浪高通常比进口处高上3~4倍,这时候可能出现波高10~15米的大波和造成波峰倒卷。■

又是26日

◎夏雨(发自美国)

又是26日。在2003年中,日本宫城和北海道等地区地震多发生在每月的26日:5月26日岩手县的里氏7.0级地震、7月26日宫城县里氏5.5级地震以及9月26日北海道地区的十胜海域发生的里氏8级大地震。还有更早的例子:1983年5月26日,中日本海发生了7.7级地震,并引发海啸。

这种可怕的巧合现象,被人们谣传为“黑色26日”。

对于“黑色26日”的说法,多位地球物理学家在接受本刊记者采访时,都将此斥为“无稽之谈”。多年来,对地震能否预测这一根本问题,国际上一直存在着激烈争论。其中,一个很有影响的事例是,美国的考尔甘、盖勒和杰克逊3位教授于上世纪90年代末联名在《科学》杂志上发表了“地震无法预测”的论文,这一绝望的结论是他们经历了30年苦心研究之后被迫得出的。“应打消可能在几小时、几天或几个月之前预测地震的念头,这是一项毫无希望的工作!”

正是由于这篇论文的“巨大打击”,预测领域多年来都处于低潮。在日本从事地震研究多年的华裔学者赵大鹏教授曾表示,国际上大部分地震学家,都转向了地球内部构造和地震基本规律的研究,“就我所知,目前不会超过1%的地震学家在研究地震预测。”

目前,人们将有关预测的探索工作分为长期预测和短期预测。应该说,长期预测已经有了很多进展。但对于有着更为重要应用意义的短期预测来说,情况并不明朗,或者说还没有解决“能否”的问题。

近日《自然》撰文说,依据人们目前对地震发生过程的了解程度,还不足以得出能否进行短期预测的结论。“中国是世界上惟一成功进行过地震预报的国家,他们在1975年成功预测了海城大地震。不过,这属于经验型预测范畴,谁又能否认其中的运气成分居多呢?”

中长期地震预测,仍然有着非同寻常的实践意义。中科院院士陈运泰有过这样的比喻:就好像一座房子,我们虽然不知道它什么时候倒塌,但却可以用很可靠的方法,确定它是否已经非常危险,是否不适于居住。■ 太平洋科学海洋灾难片视野灾难日本海啸新西兰发生海啸地球大陆板块板块运动日本地震构造地震地震预测地震的形成