听一张好唱片

作者:王小峰(文 / 王小峰)

(

唱片卖得好,说明喜欢的人多,所以它是成功的,被大多数人认可 )

(

唱片卖得好,说明喜欢的人多,所以它是成功的,被大多数人认可 )

如果你有时间和兴趣,一年可以听到200张以上的唱片,实际上全世界每年出版的唱片大约有几万种,200张唱片在这几万种唱片当中绝对是微不足道的,如何在这有限听到的200多张唱片中听到一张好唱片呢?这似乎是一件很技术的事情,因为它好像跟音乐无关。

比如,媒体会向你推荐,你从这些推荐的唱片中去判断哪些是你应该听的,在中国还好,内地、港台加在一起也不过百十来张,如果再加上国外的,那就浩如烟海了。

媒体会把那些最有影响的放在第一位,那些巨星们,不管出来什么新唱片,都会热炒一阵,基本上,人们都是从这部分唱片中选择。但是会有更多的唱片从来不会进入媒体的视线,因为媒体不介绍,你也就不知道了。在媒体发达的社会,人是不太相信自己的眼睛和耳朵的,有时候太相信别人的说法,这不仅是自己没有那个时间,更因为是没有那个能力去判断。所以,听别人介绍,也算是听到好唱片的捷径。

可问题又来了,那些推荐人真的就那么可信吗?他们可能和你一样,一年最多也就听到200张唱片,只不过他有推荐的权利而已。华语地区例外,因为出片的数量和频率比较低,在唱片数量比媒体数量还少的时代,媒体不会有更多的选择。但是在欧美则不同,唱片业比较繁荣,大小公司每天都会推出新唱片,可是,你会发现,媒体介绍的跟我们唱片绝对数量匮乏的华语地区一样,也都大同小异。因此你有理由怀疑那写乐评的人是不是偷懒或是根本没有认真去听新唱片,仅仅是根据那些大唱片公司寄到他们手中的有限唱片去评论,否则为什么他们“英雄所见略同”呢?

尤其是每年到了岁末,各大媒体在评选年度最佳唱片的时候,结果大同小异,这个“最佳”是在几万种唱片中挑出来的吗?显然不是。

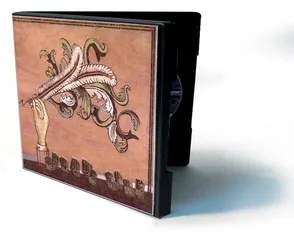

( 加拿大“拱廊之火”乐队的专辑《葬礼》 )

( 加拿大“拱廊之火”乐队的专辑《葬礼》 )

我们可以拿著名的《滚石》杂志做例子,他们评选年度10张最好的唱片,首先要选择的是在美国本土发行的唱片,这样一来,几万种就变成了几千种,一个人不吃不喝也不会在一年内把这几千种唱片听完的,他们只能有选择地去听,比如那些大牌歌星、乐队的,那些有宣传能力的公司发行的,再加上一点点乐评人自己主动去听到的,这样,加在一起大概能有两三百种唱片,这两三百种唱片中,肯定有一多半都是垃圾,还有一些是不符合乐评人口味的,这些唱片听上几分钟就可以把它扔掉,大概还剩下七八十种可听的唱片,从这七八十种唱片中筛选出10张最佳唱片太容易了。

从几千种唱片到几十种唱片,割舍掉的是什么?作为接受“最佳唱片”结果的人来说,很少去想这个问题,所以也不会有遗珠之憾。但是,问题就在这些割舍掉的部分,这些唱片,乐评人不喜欢,但不见得你不喜欢,你可以相信“酒好不怕巷子深”或“是金子总要闪光的”的道理,你可以相信欧美有上千个靠写乐评混饭吃的人耳朵是不会错过一张真正好的唱片。但是一个人的能力毕竟有限,听不到就是听不到,更何况,这些人听的唱片内容差不多都是一样的。

评选标准也是个问题,“最佳唱片”的标准很可能就包括该唱片的商业效果和传播程度,这不是艺术上的评判,是纯粹商业上的评判。可是,在这个标准上,商业与艺术的评判是无法分开的,唱片卖得好,说明喜欢的人多,所以它是成功的,被大多数人认可,它至少反映的是当今时代民众的审美情趣,在评判的时候就不能忽略这一点,一张只卖出去1000张的唱片怎么能成为最佳呢?同样,卖得最好的唱片也未必就是最佳。反过来,一张没有商业效果的唱片,也未必就因为没人喜欢,而是没有能力做大规模宣传推广,而被人忽视。谁敢说这里面就没有金子呢?

2003年,我听到的一张Iron and Wine的专辑,我感觉它比很多榜上有名的唱片好出不知多少倍,但是它终究没有成为最佳,因为它的销量实在太微不足道。2004年,加拿大“拱廊之火”(The Arcade Fire)乐队的专辑《葬礼》(Funeral)真的是一张让人震惊的唱片,不按任何一种做音乐的规矩来制作演唱的唱片居然还那么有魅力,实在少见。但是,很少有媒体把它列入最佳,因为它的销量,因为它不是出自大牌唱片公司……单纯从艺术角度来把这张唱片列为最佳,连那些最有权威的乐评人心里都打鼓。

想想,像这样的唱片每年你会忽视多少呢?这是一个媒体而不是艺术本身来决定艺术标准的时代,因为现在我们有能力去制造但没时间去欣赏艺术,所以很多事情就被媒体代劳了。■ 一张音乐唱片唱片制作