“飞船一号”,简化上太空

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

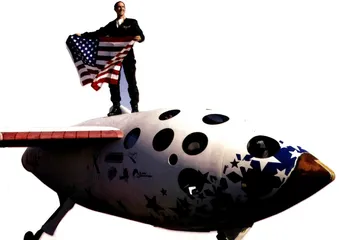

《时代》周刊将本年度最酷发明的桂冠授予“飞船一号”

6月21日,伯特·鲁坦研制的“飞船一号”亚轨道飞行器离开地球大气层。预期飞行高度为62英里(约合100公里)。这次飞行工作完全是由民间开发的,其飞行出发点是在加利福尼亚州西南部的莫哈维沙漠。

“飞船一号”先由经特殊设计的喷气飞机“白色骑士”运载至高空,飞行至5万英尺时,“飞船一号”开始独立滑翔,飞行员会在这时间点燃火箭发动机。飞船瞬间将开始垂直攀升,预计返回地面大约需15到20分钟的时间。它的飞行是亚轨道的,这是指飞行高度已经进入太空,但速度不够快,不能进入绕地球轨道的飞行状态。

从航天技术上说,“飞船一号”并无新奇之处,但它预示着个人有能力成就太空之行。

“飞船一号”

9月29日和10月4日,“飞船一号”又进行了两次飞行,这艘由Scaled公司制造的飞船先后两次成功突破100公里高度,将众所瞩目的“X大奖”纳入囊中。这个设立于1996年的奖项旨在鼓励私人太空旅行业的发展,将为第一个在两周内两次成功将3名乘客送上100公里外高空——太空边界——的私人制造飞行器颁发1000万美元的奖金。这一奖金的截止日期为2004年底,在26个参赛队伍中,只有获得微软创始人保罗·艾伦支持的Scaled公司成功完成了任务。该公司计划在2007年推出基于“飞船一号”技术的私人太空旅游业务,每张“机票”价格是19万美元。年底,《时代》周刊将本年度最酷发明的桂冠授予“飞船一号”。

这轮越来越热闹的私人太空探索风潮沾染了早期极客运动追求“更快,更便捷,更廉价”技术的特征。在X奖名花有主后,一帮传奇人物又宣布加入,亚马逊的创始人杰夫·贝索斯与著名数码朋克作家尼尔·史蒂文森,共同投资3000万美元创办了太空探险项目“蓝色起源”,并预计将在明年发射自己设计的宇宙飞船“新谢泼德号”。还有电子港湾拍卖付费系统的发明者埃龙·马斯克,他甚至构想建造一架完全以太阳能为动力的载人探测器,抢在NASA之前将人类送到火星上去。有鉴于此,X奖评委会决定从明年开始,将这一项目转变为一年一度的“太空F1大奖赛”。

“让NASA见鬼去!”这是《毁灭战士》和《雷神之槌》系列动作设计游戏的创造者,天才程序员约翰·卡马克在自己的X奖参赛团队“犰狳太空旅行公司”主站点上写出的一句响亮口号。他被全球的游戏迷们视作顶级极客,不仅因为他坚持技术创新和追求速度的精神,一次次刷新视频3D核心引擎;更因为他不像Google的拉里·佩奇和赛吉·布林要靠拍卖上市融资。作为法拉利跑车的一名小股东,卡马克在1995年试驾一辆双涡轮发动机推动的概念赛车时灵感一现——驾驶宇宙飞船也未见得比驾驶一辆汽车难到哪里去,况且我花在赛车上的钱已足够造一架了。于是已经累计向各种民间太空科技项目投资了近50万美元却又一无所获的他在得知“太空飞行X奖”出笼后,在2001年1月组成了“犰狳太空旅行公司”。有报道说,他计划用酒精做燃料、用他老婆当驾驶员,所以他的飞船没成功。

对于约翰·卡马克来说,2004年简直是在跑100米,他要推出开发5年之久的新游戏《毁灭战士3》。卡马克创造的《毁灭战士》和《雷神之锤》早已经脱离了游戏本身,成为了一种追求厮杀与战斗的文化。去年有人为约翰·卡马克所在的id公司写了本传记,当中文版《Doom启示录》出版时,中国的id迷疯狂至极,与约翰·卡马克一同创立id的约翰·罗梅洛在卷首写道:“我从未想到Doom居然影响了这么多兄弟的人生,当我得知你们中的许多人曾不分昼夜地沉浸在那阴森恐怖的迷宫中时,我在感动的同时也觉得无比荣耀,因为我们都经历了技术与速度碰撞的岁月。”

约翰·卡马克在游戏界所具有的统治力,就如同比尔·盖茨之于世界。在3D图形领域最顶尖的微软亚洲研究院院长沈向洋看来,卡马克在3D技术历史上绝对会占据大篇幅。实际上,卡马克独自开发的图像引擎已经是id的一项标志,从《德军总部3D》到《DOOM》和《Quake》系列,始终是在追求速度与技术进步中跌跌撞撞地冲锋。游戏评论人杰克·史蒂文森评论道:“10年来推动游戏界的是靠填补无数的故事空白,而未来10年游戏的原动力则是靠3D图像绘制技术了。”这恰恰是今年9月《毁灭战士3》上市后热卖的原因,所有人都想看看自己的电脑速度够不够快,甚至阿根廷的一家电脑品牌广告语写道:“谁能流畅地跑卡马克的游戏,谁才算没落伍。”而卡马克早在1994年就给《DOOM》中加入的死亡竞赛对战模式,更被视为当下最热门的电子游戏竞技运动鼻祖。“那些开发游戏软件和为他们提供显卡技术的人都是技术疯子。”曾任《红鲱鱼》杂志记者的达斯汀·帕切说,“游戏开发者和显卡设计师似乎在串通,他们拼命追求速度和高画质,于是所有游戏爱好者只能尾随在后面拼命更新零件。”约翰·卡马克恰恰是这些技术疯子中最执著的。

与卡马克一样,对于NASA、ESA等美国政府垄断太空技术的愤慨与早期飞行与宇宙探险的痴迷,是X奖诞生的原动力。X奖的精神之父皮特·戴蒙德斯是一位毕业于哈佛医学院的太空医学专家,声称其灵感来自著名飞行员查尔斯·林白所著的《圣路易斯精神》。利用他非凡的口才与不懈的努力,戴蒙德斯与他的朋友建立了X奖的评审与研究机构。“新圣路易斯精神”组织并通过组织成员包括著名军事科幻作家汤姆·克来西的捐赠,筹集了约25000美元的经费,另外的大宗贷款,则来自私人投资与科研机构,如第一美国银行和科学博物馆。

在这些私人投资者中,最具极客色彩的首先要算是阿诺舍·安萨妮。这位生于伊朗的计算机工程师,在90年代中期网络经济的黄金时期,将自己的网络电话技术卖给了大名鼎鼎的Sonus,一举获得了4.4亿美元的身家。2004年6月,在捐助了1000万美元后,她正式成为X奖的赞助人并获得了X奖的冠名权。“在出售掉我们的公司后,我和阿诺含就决心把这件不能完成的任务进行到底。”她的合伙人及姐夫埃米尔说,“太空必将是极客们冒险的下一个边疆,因为这些技术精英与怪杰们基本上是在阿西莫夫的星际迷航记与阿波罗登月计划影响下长大的。”

在参加X奖角逐的20多支队伍中,第一个向媒体表白自己极客身份的,是“达芬奇计划”的负责人,加拿大空间探索与开发局的顾问布莱恩·芬尼。作为一位计算机3D模型设计以及液体火箭发动机设计专家,芬尼认为NASA并不代表未来太空技术发展的方向:“他们在经历了登月的辉煌后,不明智地将研究方向转向了昂贵的远程无人探索与航天飞机项目,丝毫不顾及齐奥尔科夫斯基等前辈奠定的‘人人可以上太空’的梦想。我在六年级时就制造了第一枚火箭,它的燃料是塞在雪茄里的自制火药,虽然它常常爆炸,但这是一个讯号,即我们不甘心被剥夺应该拥有的技术与权利。”

的确,如果仔细观察一下所有参赛队伍的构成,就会发现那些极客大亨们是在通过资助具备他们当年造反精神的技术怪杰,来完成这新一轮的革命运动。“飞船一号”的设计者鲁坦曾是一名美国爱德华兹空军基地的引擎测试专家,1974年退役后,他就在莫哈伟沙漠建立了他的鲁坦航空公司,从事轻型飞机和其他试验飞行器的研究制造。早在1986年,他就曾驾驶自己建造的超轻型飞机“航行者号”环绕地球。鲁坦的赞助商、微软创始人保罗·艾伦素以痴迷太空探索闻名,除了向“飞船一号”投资2000万美元外,艾伦资助的项目还包括天文望远镜的建设和地外文明的寻找,投资1350万美元建造世界最新的多功能射电望远镜阵“艾伦望远镜阵”,寻找地外智能生命成为了新的极客乐趣。

鲁坦和保罗·阿伦并不满足于仅仅让这件创造性的发明在NASA的太空博物馆里占据一个角落,于是他们拉来了维珍公司总裁理查德·布朗森。在晚餐桌上,三个人一致认为低轨道太空游是对“飞船一号”最好的利用方式。理查德·布朗森这个老谋深算的商人已经盘算好了,如果能把个人进入太空的费用降低到10万美元,那么至少有100万人可以成为这项新兴旅游的潜在客户。这将比他经营的维珍航空公司赚钱得多。包括热红辣椒面乐队吉他手戴夫·纳瓦罗在内的近7000名爱好者表示愿意成为民间商业太空飞行的首批乘客,维珍唱片旗下的摇滚元老大卫·鲍伊也宣称已经为它谱写了一首广告歌曲《千奇百怪的宇宙》。

“在我的孩提时代,操作电视与录像机完全是一件轻松的事情,可现在呢,你手上的遥控器就如同飞船的操作面板,还有长达200页的说明书。”布朗森在接受《卫报》记者采访时说,“这场简化的消费潮流将在一切领域确定它的统治地位,无论是电视、手机还是飞船。”的确,在聘请著名的纽约前锐设计公司Ecco为自己的产品顾问时,布朗森提出的惟一条件就是酷和简单。